看,光緒大婚時的被子,明顯意思就是龍和鳳是一對帝后,喜結連理的意思。

所以我們想當然覺得龍是雄的,鳳是雌的,現在很多家庭還給女孩子起帶“鳳”字的名字,《紅樓夢》里就有個“鳳姐”王熙鳳。而以前讀古龍小說《陸小鳳傳奇》時還常常腹誹:堂堂一個大男人,還是大俠,怎么取了個“陸小鳳”這么女性化的名字呢?其實,真誤會古龍了,“鳳凰鳳凰”,“鳳求凰”,鳳是雄性的,凰才是雌性的,陸小鳳這個名字實際上十分瀟灑、飄逸。

那么問題來了,既然都是雄性,龍和鳳怎么就成了一對,這有點太毀三觀了吧。其實,“龍鳳呈祥”是一個被誤解千年的詞語。

01

鳳凰,也叫“鳳皇”,古代傳說中的百鳥之王。《詩經》中就有“鳳凰于飛,翙翙其羽,亦集爰止”的語句,本來意思就是鳳凰高飛,百鳥慕而隨之。本來在早期的神話傳說中,鳳凰是不存在性別的,它只是一種圖騰崇拜,是至真、至善、至美的象征。很多時候還與男性相聯系,象征著帝王的權威和尊貴。

比如商周時期,鳳凰就被看作是一種神鳥,其形象出現在玉器和青銅器上,突出了統治者的“天命”觀念。

后來,鳳凰漸漸有了雌雄之分,可能最早出現在戰國時代,因為《爾雅·釋鳥》中已有明確記載:“鶠,鳳。其雌,皇。”司馬相如在《鳳求凰》中才提到了:“鳳兮鳳兮歸故鄉,遨游四海求其凰。”

02

既然如此,啥時候龍和鳳又成了一對的呢?其實人家“龍”本來也是有雌有雄的——《左傳·昭公二十九年》:“帝賜之乘龍,河、漢各二,各有雌雄”;《淮南子》:“夫蛟龍伏潛于川而卵剖于陵,其雄鳴上風,其雌鳴下風……”而且,龍的配偶不光有龍,還有一大堆其他物種,比如老虎、獅子、魚、鳥、牛等,唯獨沒有鳳凰。有句話叫“龍生九子,子子不同”,為什么不同呢?

因為這些龍子的親媽實在跨度很大:與青龍就生下負屃,與牛生下囚牛,與豺狼(也有說豹子)生下睚眥,與鳥生下嘲風,與蛤蟆生下蒲牢,與獅子生下狻猊,與烏龜生下霸下,與老虎生下狴犴,與魚生下螭吻……

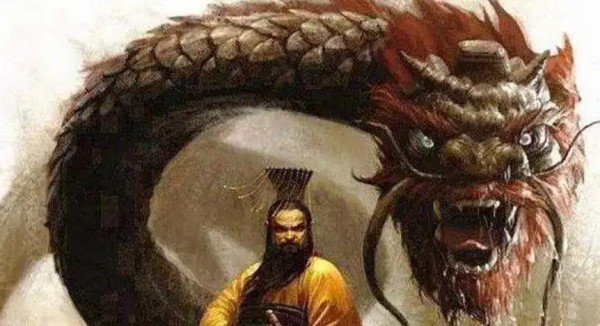

咱們中國人自稱“龍的傳人”,中國的龍文化源遠流長,最早可以追溯到新石器時代先民們對原始龍的圖騰崇拜。而到了秦漢時期,龍逐漸成了帝王的象征。秦始皇被稱為“祖龍”,秦代皇權象征的玉璽上刻有“白玉螭”,還有“交五龍”之形。

到了漢代,龍與皇權的聯系更加明確。漢高祖劉邦被描述為“醉臥,武負、王媼見其上常有龍”,“隆準而龍顏,美須髯”的形象。既然皇帝是龍,那么皇后妃嬪是啥呢?總不能叫母龍吧,哎,正好還有一個祥瑞——“鳳凰”。

慢慢的,鳳和凰又合二為一了,鳳凰的女性化也越發明顯,成為美麗、溫柔和賢德的代名詞,皇后的身體是“鳳體”,戴的頭飾是“鳳冠”……那為啥不叫“凰”?畢竟凰才是雌性嘛,現在搞得鳳凰雌雄都亂了套。大概因為凰這個音,跟皇帝的“皇”同音,這有點大不敬,而且又容易攪到一塊去吧。

03

不過,其實龍與鳳的合一,也有著源遠流長的歷史和慢慢演進的過程。最早出現的龍鳳合一文物,是河南安陽商代婦好墓出土的龍鳳紋玉雕,洛陽也曾出土了商周龍鳳紋玉佩。唐朝時,武則天登基為帝,認為男皇是龍,女皇就是鳳,于是把中書省改為“鳳閣”,門下省改為“鸞臺”。

到了宋朝以后,隨著各代帝王以龍自稱,龍為天子、鳳為帝妃的形象,已經慢慢形成。而到了明清,皇家開始對龍鳳徹底壟斷,禁止平民百姓使用。后來人們,就把“龍鳳呈祥”引入了婚姻文化,以寓意夫唱婦隨、吉祥如意、百年好合,龍和鳳是“兩口子”的觀念也在民間流傳開來。

所以,“鳳求凰”也好,“龍鳳配”也好,只是出現的先后順序不同,都是不同時代人們對原始圖騰的二次創造,其實并不矛盾。雖然龍和鳳并不是實際的配偶,但它們在文化上確實扮演了一對互補和平衡的角色。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|