古代父子之禮有哪些

古代父子之禮節:

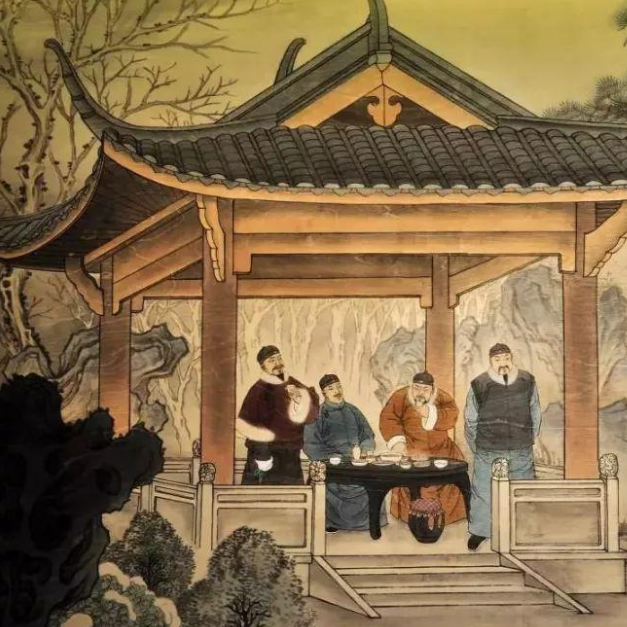

子女對父母應侍奉得極其周到,且對父母的zhi態度要極其恭謹。如宋代張存“家居矜壯,子孫非正衣冠不見。”(《宋史》卷三二○“張存傳”)又如三國時司馬防,其“諸子雖冠成人,不命曰進不敢進,不命曰坐不敢坐,不指有所問不敢言,父子之間肅如也。”再如唐河東節度使柳公綽,每平且諸子皆束帶晨省于中門之北,至歸寢時,諸子復昏定中門之北,凡二十余年,未嘗一日變易。以上諸例,都十分符合《禮記》所載的事項。可見我國古代的父子關系較為嚴肅。

此外,《禮記》“曲禮”和司馬光的《涑水家儀》中都說:“為人子者,出必告,反必面。”其意類似當今的“出門必敬告父母,回家必面見父母。”為什么要有“出告反面”之禮?根據司馬光的解說是:“為人親者無一念而忘其子,故有倚門倚閭之望;為人子者無一念而忘其親,故有出告反面之禮。”因為為人之子的,常常惦念著父母,而且惟恐父母懸念,所以出必告,反必面。這樣說來,事親之禮的產生,應是源于子女對父母誠摯的情感。

子女對父母除了情感外,更重要的是尊敬。在傳統的中國家庭里,父母是高出子女一等的,子女絕不可逾越父母。《涑水家儀》中即謂“凡事不敢自擬于其父”;《禮記》“曲禮”也說:“父子不同席”,鄭玄注:“異尊卑也”,這意思是說父子不并排坐,這種父子尊卑相異、不處一席的想法,在國家社會都受到承認。如《吳錄》中載:“景皇時紀亮為尚書令,其子紀騭為中書,每朝會,詔以屏風隔其坐。”隋時楊玄感與其父楊素俱為第二品,朝會則齊列,“其后高祖命玄感降一等,玄感拜謝曰:‘不意陛下寵臣之甚,許以公廷獲展私敬’”(《隋書》卷七十“楊玄感傳”)

至于父母方面,按理講,是應對子女慈愛,且應以身作則的。如《顏氏家訓》謂:“夫風化者,自上而行于下者也,自想而施于后者也。是以父不慈則子不孝又劉宋顏延之的《庭誥》云:“欲求子孝必先慈,將責弟悌務念為友;雖孝不待慈,而慈能植孝,悌非期友,而友亦立悌。”但因中國是一個父權社會,父親有絕對的權威,因此一般多只要求兒女要“孝”,很少要求父母應有相對的“慈”。如林逋《省心錄》謂:“父慈子孝,兄友弟恭,相須之理也。然子不可待父慈而后孝,弟不可待兄友而后恭。”又如前人在《魏孝文論》一文中云:“母雖不慈,子不可以不盡子道,????母生之身而母殺之死者,且不敢怨,孝子之于親,縱受其虐,不敢疾怨。”這是因強烈的父尊子卑觀念而造成。因此縱然父母有不是之處,子女也須順從,最多是和顏悅色的相勸,《論語》“里仁”就說:“事父母,幾諫;見志不從,又敬不違,勞而不怨。”而不能稍減其孝敬之心。宋《袁氏世范》對父子關系也有所說明:“子之于父,弟之于兄,猶卒伍之于將帥,胥吏之于官曹,奴婢之于雇主,不可相視如朋輩,事事欲論曲直,若父兄言行之失,顯然不可掩,子弟止可和顏幾諫,若以曲理而加之,子弟尤當順受,而不當辯。為父兄者又當自省。”有句俗話:“天下無不是的父母”,正反映了這種父尊子卑的觀念。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創建圈子

新中式圈 2020-07-03

圈主: 帖子:132

新中式圈 2020-07-03

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2020-07-03

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2020-07-03

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2020-07-03

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2020-07-03

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2020-07-03

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2020-07-03

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2020-07-03

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2020-07-03

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|