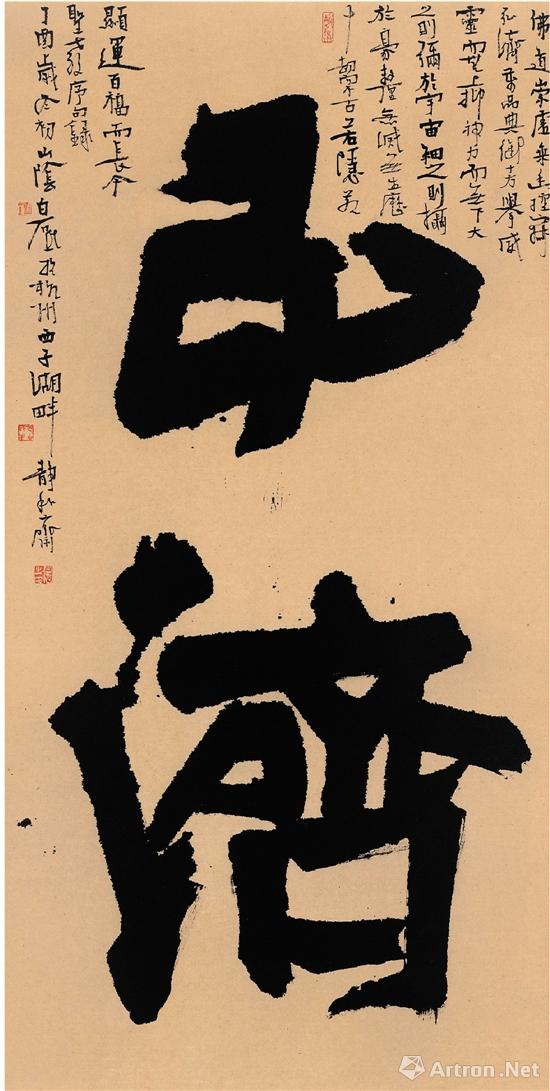

白砥 書法 139×70cm

白砥先生是我比較關注的一位書家,最近他從《圣教序》“況乎佛道崇虛,乘幽控寂,弘濟萬品,典御十方”的句中,取“弘濟”二字為題材進行創(chuàng)作??戳舜蠹s有近二十幅作品,每幅4尺整紙,幅幅的表現(xiàn)都不同。在他筆下的“弘濟”二字,就像手中的“七巧板”,隨意擺放,奇趣橫生。在各幅作品中的筆法變化、字體造型、章法布局,看似不太經(jīng)意,細品卻是別具匠心,表現(xiàn)出博大、厚重、古拙、靈動、蕭散等多種藝術境界。不由得領略到他深厚的傳統(tǒng)功力和超強的創(chuàng)造力。其中,尤以字體結構的造型能力和篇章布局設計使我感觸頗深。僅僅兩個字,居然能寫出如此多的模樣來,而且又不失規(guī)矩,恐怕這就不是一般書家能辦到的了。

當下的書法環(huán)境,紛紛都在強調學習傳統(tǒng)。而大量摹仿古人的作品在各類大展上出現(xiàn)。在電腦和傳媒的幫助下,摹仿古人的筆法、結體、章法似乎不是很難的事,至少比起前人學習書法要容易多了。難道這就是繼承傳統(tǒng)嗎?當然,摹仿古人也是繼承傳統(tǒng),但這遠不是傳統(tǒng)的全部,僅是淺層次的繼承傳統(tǒng)。而真正傳統(tǒng)的精神是在求變、求新、求發(fā)展。我們強調要學習魏晉、學習“二王”,須知魏晉的書法不是靜止的,而是流動的。王羲之書法的新風格是在鐘繇古樸的風格上發(fā)展而來,王獻之又在王羲之書法外另創(chuàng)新貌。王羲之說:“適我無非新。”正因為有這種求變的精神,魏晉書法風貌才光耀古今!

白砥用“弘濟”二字就創(chuàng)造出幾十種表現(xiàn)形式。這是繼承優(yōu)秀傳統(tǒng)的一種表現(xiàn)。因為造型能力是書法家必具的修養(yǎng),古代書家無不如此。王羲之的代表作《蘭亭序》中,有面貌各異的20個“之”字。米芾曾由衷地贊嘆:“‘之’字最多無一似”!欣賞王羲之尺牘,其中眾多的“羲之”“羲之報”“羲之頓首”,可謂是字字寫法不同,隨著章法的起伏,它們往往成為一幅尺牘中最精彩的神來之筆。

米芾是魏晉書法精神的真正繼承者。關于他“集古字”的說法,常常被人曲解,以為他書法的成功來自摹仿古帖的集合。因而當今不少青年便用電腦集古人之字,拼湊成幅,認為得了“集古字”之法。其實米芾不僅在年輕時下了不少苦功,而且在三十多歲時,書法便表現(xiàn)出強烈風格意識,如《吳江舟中詩》《苕溪詩帖》《蜀素帖》便是明證。王文治在《論書詩》中稱他:“一掃二王非妄語,只因釀蜜不留花”。從花釀蜜、由蛹化蝶,這恐怕才是米芾崇尚魏晉的實質。他既能寫出《中秋帖》《大道帖》以假亂真的王書作品,以顯示傳統(tǒng)功力,又能創(chuàng)作出《蜀素帖》《虹縣詩》《研山銘》及眾多自具風貌的尺牘作品,因而成為宋代尚意書風的代表人物。

白砥先生不受書法時風的影響,常常在展覽上、刊物中、微博里曬出他自具一格的探索作品,這類作品,既體現(xiàn)出多年修煉的傳統(tǒng)功夫,又表現(xiàn)出與昔不同的現(xiàn)代感。其手段是傳統(tǒng)的、思維和形式是當代的,這類傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結合的探索方式,所具的創(chuàng)造精神應遠肇魏晉唐宋,近繼陸維釗、于右任等現(xiàn)代名家,因而我常以欣賞的眼光來進行品鑒。沙孟海先生說:“書法家、篆刻家的個人風格,往往經(jīng)過長期的、反復的探索和實踐才能逐漸形成。”所以,白砥先生這些探索作品能夠成功與否,除了要經(jīng)受當代人們的“月旦評”而外,還得經(jīng)受時間的檢驗。既然在探索,就會有成功,也可能失敗。如果沒有探索,永遠都不會成功!

我贊佩白砥!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|