文化旅游并不是一個新名詞,它是"文化"+"旅游"。從產業角度來講,文化旅游產業屬于第三產業內的新型產業。文化旅游的提出不僅是中國目前經濟轉型發展的需要,更是旅游產業不斷升級的結果。旅游產業產值的逐年擴大、產業內競爭形勢的嚴峻程度也在不斷加深,促使競爭主體競相創新,為占據更多市場份額花樣百出,正是"玩得早不如玩的花!"。

自21世紀,"文化旅游"觀念被提出,其得到重視并有重大發展的年份仍僅在近兩年。國家層面,不斷出臺發展規劃,如國民經濟發展十三五、旅游業十三五等,都在文化旅游的發展目標以及措施上進行了詳細的闡述;而地方層面,眾多旅游大省也紛紛出臺相關規劃,致力于本地區文化旅游產業的大力發展,如廣西、甘肅等地區,直接出臺文化與旅游融合發展規劃,目標更加明確。

可見,目前乃至今后很長一段時間,文化旅游政策都將呈現出利好局面,這說明,我國的文化旅游產業前景一片大好。從國際發展經驗來看,文化旅游已經成為現代旅游業發展的主流之一,對國家經濟的貢獻也在不斷提升。文化旅游不僅有助于保護和開發各民族各地區的特色文化,豐富和完善旅游產品的內涵和價值,還對促進地區經濟結構轉型與發展起到極大的作用,將成為我國旅游產業發展的重要動力源。也將帶動旅游產業成為我國經濟發展的新引擎。

近年來,文旅部公共文化服務效能持續提升。根據文旅部數據顯示,2018年,我國公共圖書館數量、群眾文化活動數量分別為3176個、219.48萬場次,均較上年相比有所增長。整體而言,我國基層公共文化服務體系日趨完善。

隨著城鄉居民生活水平持續快速提升,居民文化和旅游消費持續擴大。中國文化和旅游部披露數據顯示,2019年上半年,全國居民人均教育文化娛樂消費支出1033元,比去年同期增長10.9%;預計國內旅游30.8億人次,收入2.78萬億元,分別增長8.8%和13.5%。入境旅游7269萬人次,國際旅游收入649億美元,均增長5%。

一、何為文化旅游

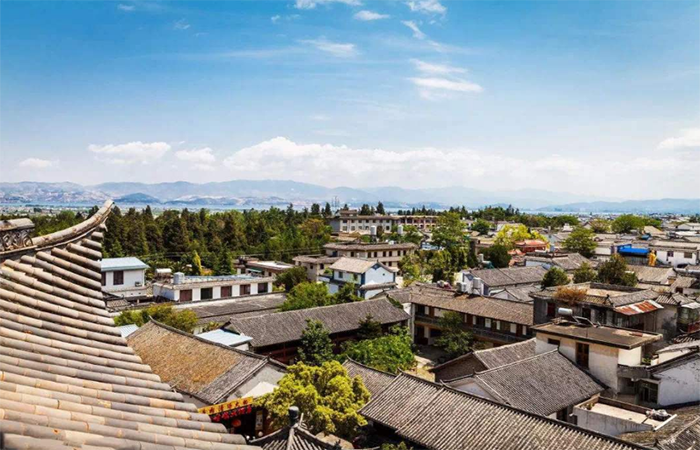

文化旅游是以獨特的文化資源為核心吸引力,吸引人們前往異地進行觀光、體驗、休閑、感悟的一種旅游活動。文化旅游資源包括歷史遺址遺跡、建筑、藝術、民俗風情、宗教文化等,包括物質文化和非物質文化,包括歷史文化也包括一定的現代文化。文化旅游具有民族性、藝術性、神秘性、體驗性、互動性等特點。

二、文化旅游業未來發展趨勢

1、旅游經濟步入文旅融合新時代

旅游經濟將邁入文旅融合新時代和繁榮發展的新通道,國內旅游持續增長,出境旅游穩定增長,入境旅游平穩發展,產業運行保持良好水平,旅游投資維持高位,旅游就業穩步增加。綜合國內外發展環境和旅游業發展態勢,對2019年旅游經濟總體持樂觀預期。

2019年,文化和旅游融合發展需要以供給側改革促進優質旅游發展,不斷增強游客獲得感。以文化拓展旅游經濟發展空間,以旅游提升文化服務效能。持續加強培育文化和旅游市場主體,優化營商環境。同時,著力推動文化和旅游融合發展的基礎理論研究,強化產業發展的數據支撐。

2、游客需求趨向個性化

從需求端來看,旅游群體因處各個年齡層而呈現出不同的消費需求,催生出各類不同細分市場。85后青年群體引領出境游、自助游消費需求;70后中年群體偏好高頻短程消費體驗,周邊自助游需求旺盛;老年群體注重慢節奏、深體驗,郵輪游、醫療游市場前景廣闊。

從供給端來看,我國旅游產業供給端存在供需錯配,具體表現為:知名景區人滿為患、供不應求,一般景區經營慘淡、資源閑置。與此同時,游客需求逐漸多元并注重個性體驗,假期避開客流高峰景點趨勢日益凸顯。

在出境游方面,旅游模式也從“購物游”和“觀光游”向“主題游”和“深度游”轉變,“海島游”、“醫療游”等旅游項目增長迅速。升級內容、跨境融合為解決當前現狀提供了有效路徑,“旅游+”及“全域旅游”等模式應運而生。

3、產業鏈轉型升級

旅游產業鏈由旅游資源供應、旅游產品整合分銷、媒體及營銷三個環節構成,目前正逐步實現整體轉型升級。

傳統門票經濟遭遇天花板,關注主題開發與周邊資源整合。產業鏈上游由景區、交通、住宿、購物、娛樂等資源供應商構成,其中景區處于核心地位。目前我國旅游景區多為“圍景建區、設門收票”的商業模式,對門票收入依賴嚴重。

為吸引游客注意力并加深記憶力,培育景區品牌,在產業轉型的背景下,要突破傳統常規性復制模式,尋求旅游產品的迭代創新。此外,為釋放游客消費潛力并豐富營收渠道,各景區或通過自身能力或與線上互聯網平臺合作,對周邊“吃住行購娛”等全產業鏈要素進行整合,打造以景區為核心的產業聚集區。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|