漫步北京頤和園,落日余暉灑滿(mǎn)昆明湖;游賞蘇州拙政園,夏日荷風(fēng)拂過(guò)水廊。這些歷經(jīng)滄桑的古典園林,至今仍在無(wú)聲訴說(shuō)著中國(guó)人對(duì)自然與生活的理解。一方山水,幾處亭臺(tái),凝聚著千年的審美積淀與哲學(xué)思考。

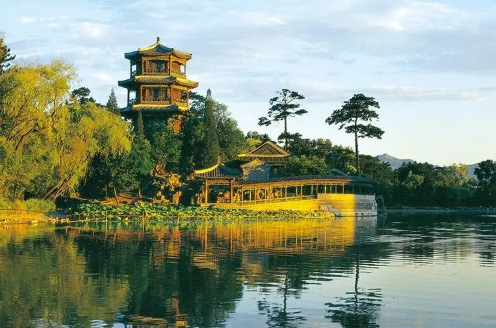

▲拙政園(圖源蘇州市園林局,僅用于學(xué)習(xí)交流)

那么,究竟何為中國(guó)古典園林?

其核心在于以自然山水為骨架,通過(guò)人工巧思(疊山、理水、建筑、花木)在有限空間內(nèi)藝術(shù)化地濃縮、提煉和再現(xiàn)自然之美,并融入詩(shī)情畫(huà)意與人文理想。它超越了單純的游賞功能,成為古人寄托情懷、修身養(yǎng)性、尋求“天人合一”境界的精神家園。這種源于自然、又高于自然的獨(dú)特藝術(shù)形式,其山水骨架、建筑血脈、文化靈魂共同構(gòu)成了其不可分割的整體。探尋這份獨(dú)特智慧的源頭,我們要回到中華文明的早期歲月。

一、園林的起源:從囿苑到林泉

中國(guó)園林的源頭可追溯至商周時(shí)期的“囿”。據(jù)史料記載,殷商甲骨文中已有皇家園林“囿”的記載。囿是在自然環(huán)境中劃定區(qū)域,放養(yǎng)動(dòng)物,種植林木,供帝王狩獵祭祀之所。周文王的“靈囿”便是早期代表,“以自然樹(shù)木花草為主,鳥(niǎo)獸充其間”,堪稱(chēng)中國(guó)園林的雛形。

秦漢時(shí)期,園林發(fā)展為“苑”的形式。秦始皇在渭南建阿房宮,“彌山跨谷,復(fù)道相屬”,開(kāi)創(chuàng)了山水宮苑的先河。他在蘭池宮首創(chuàng)“蓬萊仙山”意象,寄托長(zhǎng)生之夢(mèng)。漢武帝擴(kuò)建上林苑,規(guī)模宏大,并正式確立“一池三山”(太液池中建蓬萊、方丈、瀛洲三島)的格局,成為后世皇家園林的經(jīng)典范式。

魏晉南北朝時(shí)期,園林迎來(lái)重要轉(zhuǎn)折。戰(zhàn)亂中士人寄情山水,私家園林蓬勃興起。石崇在洛陽(yáng)的金谷園“地形起伏,臨河而建”,引水成景,開(kāi)創(chuàng)文人造園風(fēng)氣。此時(shí)園林功能從狩獵通神轉(zhuǎn)向游賞怡情,寫(xiě)實(shí)與寫(xiě)意手法開(kāi)始融合,奠定了中國(guó)園林藝術(shù)的基本方向。

唐代國(guó)力強(qiáng)盛,王維的輞川別業(yè)開(kāi)創(chuàng)詩(shī)畫(huà)入園先河,白居易廬山草堂則開(kāi)小園精筑之風(fēng)。至明清兩代,江南私家園林蔚然成風(fēng),皇家園林亦達(dá)鼎盛,形成中國(guó)園林史上并駕齊驅(qū)的雙峰。

二、私家與皇家:詩(shī)畫(huà)入園與南北雙峰

江南私家園林和皇家園林的出現(xiàn)與興盛,根植于不同的社會(huì)土壤與文化需求:

私家園林:主要由文人、士大夫、富商營(yíng)造,集中于江南等經(jīng)濟(jì)文化發(fā)達(dá)地區(qū)。其核心在于滿(mǎn)足園主人個(gè)人或家族的生活起居、修身養(yǎng)性、雅集交游之需。空間規(guī)模通常有限,但追求“芥子納須彌”的藝術(shù)效果,在咫尺之地濃縮自然山水,營(yíng)造遠(yuǎn)離塵囂、寄寓個(gè)人情懷的“城市山林”。其精髓在于寫(xiě)意、含蓄、雅致,重在表達(dá)文人的審美趣味、隱逸理想和哲學(xué)思考。

▲滄浪亭(圖源蘇州市園林局,僅用于學(xué)習(xí)交流)

皇家園林:由皇室興建,多位于都城近郊或風(fēng)景勝地。其首要功能是服務(wù)于帝王的政治活動(dòng)(如理政、朝覲、祭祀)、皇室成員的游憩享樂(lè)以及彰顯帝國(guó)無(wú)上的權(quán)威與富庶。因此,其規(guī)模極其宏大,力求包羅萬(wàn)象,移天縮地,在苑囿中再現(xiàn)江山萬(wàn)里、仙境神域。其風(fēng)格追求恢弘、壯麗、象征性,處處體現(xiàn)著皇權(quán)的至高無(wú)上與“普天之下,莫非王土”的宇宙觀。

三、江南私家園林:咫尺山林的心靈棲居

明代中后期至清初,是江南私家園林的黃金時(shí)代。以蘇州、揚(yáng)州、無(wú)錫、杭州等地為中心,涌現(xiàn)出無(wú)數(shù)藝術(shù)精品,如無(wú)錫寄暢園、蘇州拙政園、網(wǎng)師園、留園、揚(yáng)州個(gè)園、何園等。這些園林雖處鬧市,卻營(yíng)造出幽遠(yuǎn)寧?kù)o的山水之境,體現(xiàn)了文人雅士“不下堂筵,坐窮泉壑”的理想。

其藝術(shù)特色鮮明,主要體現(xiàn)在:

疊山理水,師法自然:江南水網(wǎng)密布,園林多以水景為核心,巧妙運(yùn)用太湖石等疊造假山。疊石名家輩出,技藝精湛,如戈裕良所疊蘇州環(huán)秀山莊假山,以“咫尺千里”的手法,在有限空間內(nèi)再現(xiàn)自然山巒的意趣。水景處理講究“聚散有致”,或開(kāi)闊如湖,或蜿蜒如溪,與假山相輔相成,形成“水隨山轉(zhuǎn),山因水活”的靈動(dòng)格局。

花木配置,四時(shí)成景:植物不僅是造景元素,更是營(yíng)造意境的關(guān)鍵。江南園林植物種類(lèi)豐富,配置講究姿態(tài)、色彩、季相變化以及與建筑的呼應(yīng)。拙政園保留有文徵明手植紫藤,揚(yáng)州曾以蒔花聞名。園中常植高大喬木遮蔭,點(diǎn)綴姿態(tài)古雅的松、柏、梅、竹,輔以四時(shí)花卉,做到四季皆有景可觀,體現(xiàn)“天人合一”的追求。

建筑精巧,淡雅天成:園林建筑(廳、堂、軒、榭、亭、廊等)布局自由靈活,不強(qiáng)調(diào)軸線對(duì)稱(chēng),而是“隨宜布置”,與山水花木融為一體。風(fēng)格崇尚淡雅樸素,多為粉墻黛瓦、栗色梁柱、素凈窗欞,追求“雖由人作,宛自天開(kāi)”的境界,避免華麗雕飾。精巧的廊道不僅連接空間,更起到引導(dǎo)視線、分割景域、豐富景觀層次的作用。

代表園林巡禮:

拙政園(蘇州,明正德年間始建):中國(guó)四大名園之一,以水景著稱(chēng),水面約占全園面積三分之一。全園布局疏朗自然,以水池為中心,亭臺(tái)樓榭多臨水而建,形成開(kāi)闊疏朗、倒影如畫(huà)的特色。園中水廊逶迤,小飛虹橋凌波,充分展現(xiàn)了明代園林“池廣林茂”的疏朗氣質(zhì)。

寄暢園(無(wú)錫,明正德年間始建):坐擁惠山、錫山真山真水的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其布局匠心獨(dú)運(yùn):南部為建筑庭院,東部為長(zhǎng)廊,中部是開(kāi)闊的水池,西部則借真山之勢(shì)營(yíng)造出丘壑林泉的野趣。康熙、乾隆皇帝南巡時(shí)均多次駐蹕于此,對(duì)其贊譽(yù)有加,北京頤和園的諧趣園便是仿寄暢園意境而建。

▲寄暢園(圖源無(wú)錫發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流)

個(gè)園(揚(yáng)州,清嘉慶年間建):以遍植翠竹和構(gòu)思精妙的“四季假山”聞名遐邇。園名“個(gè)”字取自竹葉的形狀。園內(nèi)假山分峰用石,運(yùn)用筍石、湖石、黃石、宣石等不同石料和堆疊手法,分別營(yíng)造出春山(石筍參差,生機(jī)盎然)、夏山(湖石臨池,蒼翠欲滴)、秋山(黃石峻峭,丹楓似火)、冬山(宣石堆疊,積雪未消)的意境,將時(shí)間流轉(zhuǎn)的哲思凝固于方寸山石之間。

江南私家園林的意境,常寄托著文人的隱逸情懷和對(duì)精神自由的向往。如蘇州滄浪亭之名取自《楚辭》“滄浪之水清兮,可以濯吾纓”,并以復(fù)廊巧妙地將園內(nèi)靜謐與園外塵囂分隔;揚(yáng)州何園題額“寄嘯山莊”,則源自陶淵明“登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩(shī)”的歸隱志趣。

四、皇家園林:壯麗河山的帝國(guó)縮影

與江南私家園林的精致婉約形成鮮明對(duì)比的,是氣勢(shì)恢宏、包羅萬(wàn)象的北方皇家園林。其顯著特征在于:

規(guī)模宏大,包羅萬(wàn)象:如承德避暑山莊占地達(dá)564公頃,是現(xiàn)存面積最大的皇家園林,囊括了平原、湖泊、山巒等多種地貌。北京三山五園群更是連綿數(shù)十里。

功能復(fù)合,象征皇權(quán):園林不僅是休閑場(chǎng)所,更是處理朝政(如中南海)、舉行慶典、接見(jiàn)使臣、宗教祭祀(如北海永安寺、頤和園佛香閣)的綜合空間。整體布局常依循明確的中軸線,建筑體量宏大,色彩富麗堂皇(大量使用琉璃瓦、彩繪),制高點(diǎn)(如瓊?cè)A島白塔、佛香閣)的設(shè)置凸顯著皇權(quán)統(tǒng)御四方的意象。

移天縮地,集錦薈萃:通過(guò)“一池三山”象征仙境,模仿各地名勝(如避暑山莊的“芝徑云堤”仿杭州蘇堤),甚至直接仿建江南名園精華,力圖在御苑之內(nèi)囊括天下勝景,展現(xiàn)帝國(guó)的無(wú)上榮耀與版圖的遼闊。

▲避暑山莊(圖源避暑山莊官網(wǎng),僅用于學(xué)習(xí)交流)

結(jié)語(yǔ):文化的精神圖景

中國(guó)古典園林,是建筑、園藝、繪畫(huà)、詩(shī)詞等多種藝術(shù)的結(jié)晶,更是中國(guó)傳統(tǒng)文化精神與民族審美心理的物化載體。在看似有限的天地里,通過(guò)疊山理水、栽花植木、營(yíng)構(gòu)亭臺(tái),中國(guó)人創(chuàng)造了一個(gè)“雖由人作,宛自天開(kāi)”的理想之境,實(shí)現(xiàn)了人與自然的詩(shī)意對(duì)話。

江南園林的婉約深邃,承載著文人“達(dá)則兼濟(jì)天下,窮則獨(dú)善其身”的處世哲學(xué)與對(duì)精神自由的永恒向往。那些復(fù)廊外的市聲、四季假山間的光影、耦園名字里的隱逸期盼,都構(gòu)筑起一座座現(xiàn)實(shí)中的精神桃花源。

皇家園林的壯麗輝煌,則是“天人感應(yīng)”、“皇權(quán)天授”思想的直觀映射。從太液池的仙境意象到萬(wàn)壽山的佛國(guó)樓閣,自然山水被賦予了強(qiáng)烈的政治象征意義,成為帝國(guó)秩序與宇宙圖式的鏡像。

今天,當(dāng)我們步入這些古老的園林,欣賞的已不僅是精妙的景致。我們觸摸的是一段凝固的歷史,感受的是一種延續(xù)千年的生活智慧和生命態(tài)度。現(xiàn)代建筑大師貝聿銘在設(shè)計(jì)蘇州博物館新館時(shí),特意從拙政園移栽了文徵明手植紫藤的新枝,正是對(duì)這種文脈傳承的致敬。這種“中而新,蘇而新”的嘗試深刻表明,園林藝術(shù)的生命力在于:在順應(yīng)自然與美化自然之間,在傳承歷史與回應(yīng)時(shí)代之間,中國(guó)人始終在探索著那份和諧共生的詩(shī)意棲居之道。

誠(chéng)如明代造園家計(jì)成在《園冶》中所言:“三分匠藝,七分主人”。園林真正的靈魂,不僅在于工匠的技藝,更在于設(shè)計(jì)者與游賞者賦予其中的文化底蘊(yùn)、審美情趣與生命感悟。每一方山水亭臺(tái),都是一幅映照民族心靈的文化地圖,等待著我們用心去閱讀這部書(shū)寫(xiě)在天地之間的無(wú)字大書(shū)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|