在閩粵兩省交界的梅縣桃堯鎮(zhèn),有一個面積僅8平方公里,卻有著600年歷史的小村莊———桃源村,該村至今仍獨(dú)特地保持著“一村一姓”的傳統(tǒng)。廣東商學(xué)院旅游管理與規(guī)劃研究所所長、梅州市戰(zhàn)略發(fā)展顧問張偉強(qiáng)教授前不久考察桃源村后認(rèn)為:該村民風(fēng)純樸,至今保存幾十棟明清以來的客家民居圍屋,屬于典型的嶺南客家文物級遺產(chǎn);600年“一村一姓”,一直是張氏族群一姓繁衍,實(shí)為罕見,是研究人類學(xué)的典型的極佳對象。

史料記載:桃源古村的先祖來自中原,因躲避戰(zhàn)亂輾轉(zhuǎn)遷入粵東。明初(距今約640年),九世祖文裕公在游山玩水時,“忽逢桃花林,夾岸數(shù)百步”,發(fā)現(xiàn)了一片開闊盆地,于是率家族開辟這片處女地,定村名為“桃源”,以表達(dá)對陶淵明筆下“世外桃源”寧靜生活的向往。

桃源村為何600年來能保持一村一姓?研究村史幾十年的張佐宏老伯介紹,從空間上看,張氏族群舉家族遷入,繁衍極為迅速;從交通上看,桃源村當(dāng)時交通不便,其他姓氏族群不想勞費(fèi)精力搬遷進(jìn)來;從宗族上講,該村女子一般外嫁他村,他姓男子極少入贅桃源村。

過去該村沒鋪設(shè)水泥路之前,跟外界溝通主要通過彎彎曲曲的水路,周圍是濃密的原始森林,時不時有豺狼虎豹出沒,較早遷入村中的曾、李、謝等小姓人家,因忍受不了惡劣的自然環(huán)境而選擇遷離。而張氏族群則依靠團(tuán)結(jié)堅韌這股“世外桃源”風(fēng),從事水稻、金柚、烤煙等農(nóng)耕生產(chǎn),這才得以保留600年的“一村一姓”。

傳說桃源村的開基十世祖校政公曾和鄰近的黃沙、桃溪村先祖一起到八仙之一的呂洞賓門下學(xué)法。學(xué)成歸來后,三人歃血為盟,約定三個村莊如果有糾紛應(yīng)協(xié)商解決,不可動用武力。再加上桃源村張氏族群凡事大度忍讓,所以幾百年來,和其它村和睦相處,從未發(fā)生械斗等惡性事件。

2005年,該村鋪設(shè)了一條六米寬的水泥路,連接閩粵,交通便利。目前,當(dāng)?shù)卣雎糜我?guī)劃,讓更多的人走進(jìn)“世外桃源”。由于桃源村生態(tài)優(yōu)美,據(jù)了解,該村70歲以上老人有300多人,80歲以上老人有100多人,90歲以上老人有13人。

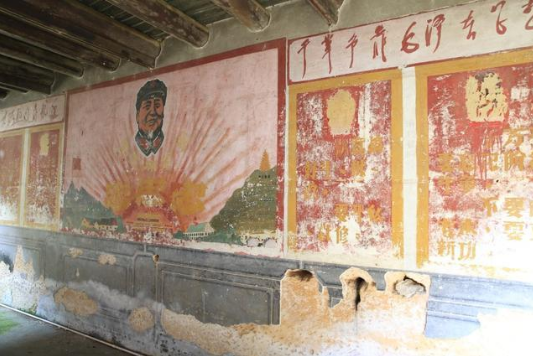

桃源村現(xiàn)有保存完整百年以上的古民居建筑達(dá)40多座,其中300年以上的有三座,500年以上的有兩座。這些古民居結(jié)構(gòu)主要為圍龍式、杠式,主樓多為二字兩橫、三字多橫等,既不同于福建永定的圓土樓,也與典型的客家圍龍屋有別,風(fēng)格獨(dú)特。

最具代表性的古民居之一的繼述樓,其總面積約3000平方米,主體由正堂四廳和側(cè)屋四橫組成,有居室60多間。繼述樓的主人、70多歲的張老伯介紹,該樓歷經(jīng)數(shù)百年風(fēng)雨仍保存完整,自他出生后就一直住在這里,樓里最熱鬧時曾住著100多人,如今還有三戶共10多人住在這里。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|