這里的一山,一樹,一石,一井,一寺,是多少人沉淀在歷史中的守望,是銘刻在村口的荒歲碑里的沉重告誡,是記載在千年古寺南泉寺柱上的佛緣與榮耀,是凝聚在東交口古民居的鄉(xiāng)土文化的沉淀。

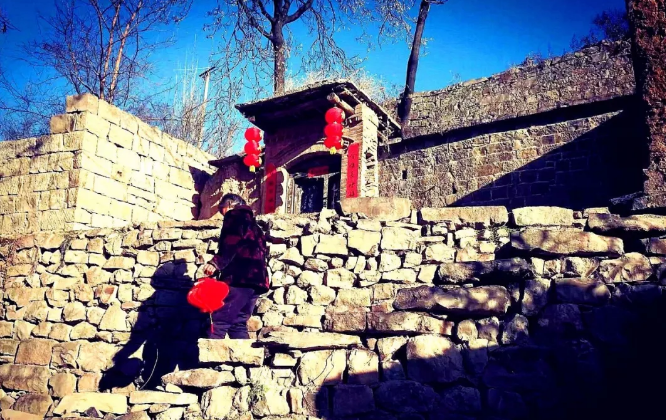

東交口村歷史悠久、源遠(yuǎn)流長,村內(nèi)散落著眾多風(fēng)貌古樸的清中晚期建筑。東交口村蘊(yùn)藏著豐富的歷史自然人文景觀,是南太行現(xiàn)今保存最完整的古老村落之一。這里院落依勢而建,石徑阡陌貫穿左右,青石臺階縱橫上下,原始幽靜,值得好好挖掘,好好保護(hù)和開發(fā)。古村之友專家“老妖”在考察修武縣東交口村后說。

東交口村位于焦作市修武縣西村鄉(xiāng)西5公里處,占地2.47平方公里,是兩河道交匯于山口處,北臨凈影寺風(fēng)景區(qū),南接圓融寺,與千年瓷都當(dāng)陽峪一山之隔。東交口村的傳統(tǒng)村落選址和格局渾然天成,傳統(tǒng)建筑與村民勞作生活天人合一,人居環(huán)境清幽寧靜。

村口路旁有一通荒歲碑,記述了光緒三年(1877年)的災(zāi)難供今人借鑒。碑上講述的是清光緒三年以東交口村為中心的周圍村莊遭受嚴(yán)重的旱災(zāi),百姓饑不果腹,以樹皮草根充饑,民不聊生,尸骨遍野。更甚者竟出現(xiàn)人吃人的現(xiàn)象。豐年思災(zāi)年,有年想無年,在物資充裕的時(shí)期就要想到物資匱乏的日子,未雨綢繆、早做準(zhǔn)備。臨碑現(xiàn)存于焦作市博物館碑廊中。清光緒三年災(zāi)難后,東交口由數(shù)百人減為61人。

南山梯田整體為南泉寺遺址,南泉寺在“文革”期間遭到較嚴(yán)重的破壞,但每塊地頭均有精美石刻,反映了當(dāng)年南泉寺的興盛。南泉寺由皇姑塔、佛爺洞、龍王廟等組成,72副古門墩說明該寺在興盛時(shí)規(guī)模之宏大。

龍王廟前保存的石刻的圖案、雕刻技藝、風(fēng)格,經(jīng)文物部門考證為北齊石刻,由此可以看出南泉寺為唐代所建。

村中老人說,在南泉寺中有用生鐵鑄造的惟妙惟肖的十八羅漢,因燕王朱棣靖難,村人為保護(hù)這一國寶把十八羅漢藏于村南地下至今未找到,成為一個(gè)謎等待破解。南泉寺石柱楹聯(lián)十分顯眼:御四海濟(jì)蒼生功能配祀,駕六龍享庶物德可參天。此對聯(lián)是乾隆為北京房山一龍王廟題寫。道光五年,東交口村重修龍王廟時(shí),東交口村的先人,徒步至京,拓印回來,刻此石柱。

東交口村內(nèi)以家族形式出現(xiàn)的族譜、地契等都保存完好,這些族譜、地契記錄著東交口村的興盛與繁榮。

近年來,該村村民在開挖新房的地基中發(fā)現(xiàn)了北宋瓷窯遺址,出土了大量精美的北宋瓷器殘片,具有極高的考古和藝術(shù)價(jià)值。

抗日戰(zhàn)爭,解放戰(zhàn)爭,東交口人付出了很多,從東交口村南山嶺上的防御工事可窺一斑。清末、民國戰(zhàn)亂不斷,加上自然災(zāi)難,東交口在新中國成立時(shí)僅100余口人,但在修武縣民政局里的烈士名單上就有11個(gè)。

在東交口村,傳統(tǒng)建筑形式多樣,有豫北特色的土窯、石箍窯和土石樓院等,建筑用材是煅石、片石、土坯等。《云臺山的58個(gè)第一》一書中記載了東交口村60余套窯院的記錄,為修武縣窯院之最。其中姜家窯院、李家地坑院、土木四合院、楊家土石瓦房院、樓院遺址很具代表性。楊家土石瓦房院石雕、木雕、磚雕雕刻線條圖案簡潔大方,風(fēng)格粗獷樸實(shí)。

在東交口村中的河道水井邊上,有一個(gè)建于1958年水柜,用于將水井的水抽至水柜,以方便群眾使用。水柜有防風(fēng)孔,供晚上汲水、放燈使用,亦可放些雜物。

西村人民修的“青龍洞水庫灌區(qū)”工程東交口段的渠道,涵洞、水池、漕渡均保存完好。

炊煙裊裊,阡陌繞村,唐磚宋瓦,古寺梵音,這里的民風(fēng)淳樸,環(huán)境幽靜,有我們永遠(yuǎn)鄉(xiāng)愁的守候。你在山下,我在山上,你在尋找,我在等候,傳統(tǒng)村落不僅要保護(hù),更要挖掘、活化與激活并重。留住鄉(xiāng)愁,激活拓展古村肌體,延續(xù)古村生命,相信明天的傳統(tǒng)村落東交口更美麗。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|