羅城古鎮,位于四川樂山犍為縣東北部,距樂山市60公里,距犍為縣城25公里。始建于明末崇禎年間(公元1628年),成形于清代。羅城古鎮由于地處邊陲,曾是軍事要地,明、清兩代均是屯兵制夷(西南少數民族)的“軍事鋪”,故稱“羅城鋪”,鎮西的營盤山就是當年的屯兵之地。

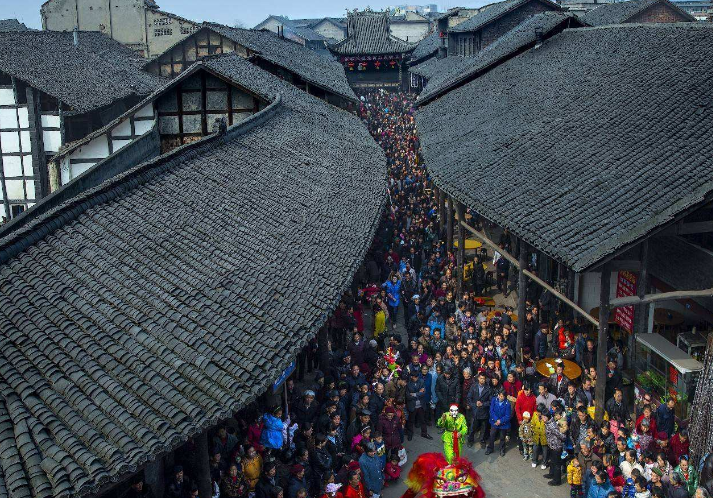

古鎮主街涼廳街俗稱“船形街”,是羅城舊時代的中心,它被當地人叫做“船形街”。長度為209米,最寬處9.5米,看上去完全像一條大船或是一把巨大的木梭。被許多人描述為“老四川文化扛鼎之作”。老街今仍保留著部分明清時代老四川文化的人文風貌,古鎮居住著漢、回、彝、滿、藏、黎、苗7個民族。

這條遍體浮動著遲暮之美的老街據說是中國惟一一條船形的街道,“船形街”的兩側是木結構的長排舊瓦屋。幾百年來,羅城人在這不怕雨淋日曬的“涼廳子”下喝酒、吃肉、飲茶、聽小曲、掏耳朵、抽葉子煙、賣狗皮膏藥,享盡了人間紅塵的清福。

“涼廳子”下原來有一些如今已消失得無影無蹤的老字號店鋪,如三元號、豐泰店、亨又亨、四能堂、長清源等,取而代之的是各種服裝店、小食店、百貨店、日雜店、五金店、理發店、葬品店、旅館、茶館、武館、鞋莊、影樓、歌廳、診所,其中茶館的數量最多。

每一個地方的地名都有一段特殊的來歷與故事,包含了這座城市的歷史記憶。而羅城鎮名的來歷就有不少傳說和趣聞,現如今比較流行的說法有兩種。

第一種是:明末時,當地一棵大榕樹下有兩間茅屋,房主姓歐,為附近農民出售或交換耕牛提供場所,稱為“調市”。

后來,牛市交易不斷發展,交換的貨物品種擴大到鹽、鐵、布、米、油等。于是歐姓人又修了幾間房子開辦客棧、飲店、形成了一個“幺店子”。此后不久,離此地不遠的楊家灣的楊姓人認為該地是楊家的地盤,想加入這個市場,但歐姓人不答應,雙方爭執不下。此后,歐姓人覺得應給這個市場取名,有別于楊家灣。

他們根據這些生意人來自東南西北方向,而東南西北古稱“四維”,“四維”合而為“羅”。以招攬四方來客,達到興旺集市的目的和愿望。而“城”字呢?因明代稱農民為“土人”(土著人),集市又是靠他們的辛勤勞動修建而成。綜合上述兩層意思,故取名“羅城”。

第二種說法是:為紀念唐代名將羅成而得名。據考證,距羅城鎮東南兩里處確有一座“羅成廟”,今尚有遺跡。傳說羅成死后,他的后裔逃來四川并定居于此,修建此廟以祭祀祖先。

1982年,澳大利亞人依樣在墨爾本建造了一座“中國城”,羅城古鎮從此名揚海外。2001年聯合國教科文組織官員稱其為“中國的諾亞方舟”;1992年,羅城鎮被評選為“省級歷史文化名鎮”;2007年6月,古鎮“涼廳街”成為省級文物保護單位;2010年1月被評為四川省首批“歷史文化名街”;2018年1月,羅城古鎮被評為國家AAAA級景區。

古鎮是回民聚居地,清真牛肉系列食品的制作已有兩百多年的歷史,其中如干巴牛肉、金絲牛肉、燈影牛肉、麻辣牛肉等,久負盛名,做工精細,色、香、味俱全,回味無窮,深受顧客喜愛,遠銷省內外。此外,古鎮的傳統名食尚有“三大炮”、“熨斗粑”、“酒米飯”、“葉兒粑”、“羊肉湯”、”咔咔“等,均各具特色,味道悠長。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|