中國傳統(tǒng)鄉(xiāng)居具有家族聚居、因地制宜、土木建構(gòu)、適應(yīng)生活和生產(chǎn)等特點。這些特點,可以在“鄉(xiāng)村”二字最初的形意中窺見玄機。

1.“鄉(xiāng)”為象形字,甲骨文為二人對坐聚餐之形。崔學(xué)路在《靈性甲骨》說:“予之朱契靈甲‘鄉(xiāng)’字,二人對坐,祭天祀祖,相邀鄉(xiāng)宴。二人跪拜,左右相對。果腹而樂,促膝相歡,張口而喧。若睹鄉(xiāng)子容貌,似聞浪語鄉(xiāng)音耳。”幾個人在一起吃飯喝酒是“鄉(xiāng)”黨或一個族群的熟人。

于是,“鄉(xiāng)”就被引申為相互親近、彼此宴請的氏族聚落。在古代,氏族是有血緣關(guān)系的同姓人群。羅振玉《增訂殷墟書契考釋》:“象饗食時賓主相向之狀。古公卿之卿、鄉(xiāng)黨之鄉(xiāng)、饗食之饗,皆為一字,后世析而為三。”《周禮·大司徒》:“五州為鄉(xiāng)。”注:“萬二千五百家。”《廣雅》:“十邑為鄉(xiāng),是三千六百家為一鄉(xiāng)。”

2.“村”最開始見于戰(zhàn)國文字,是“邨”的別體字。從邑,屯聲。“邑“為邦國,引申為人民聚居之處;“屯”為草木初生。后金文大篆中出現(xiàn)“村”字。“木"表示建材、"寸"表示手持,整個字形表示用木材搭建定居的邑舍。

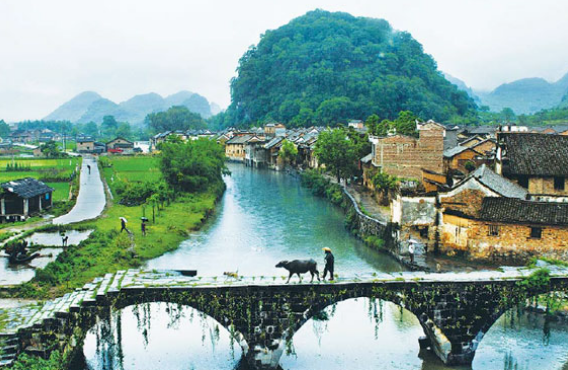

“鄉(xiāng)”就是氏族聚落的集合,這與中國傳統(tǒng)農(nóng)耕社會以血緣關(guān)系為紐帶是一致的;“村”則是營建以木結(jié)構(gòu)為主的建筑群。“鄉(xiāng)村”二字概括了古村最基本的幾個特征:家族聚居、郊野環(huán)境、經(jīng)營農(nóng)業(yè)為主、土木居住環(huán)境。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|