倉東村位于韋林鎮(zhèn)政府東2公里處,全村有11個村民小組,549戶2177人,耕地面積5930畝。倉東村為黃、渭、洛三河的交匯處,是八百里秦川東部的魚米之鄉(xiāng),地勢平坦,土質(zhì)肥沃,氣候宜人,水甜土纖,堪稱關(guān)中寶地之冠。

洪武六年,有閆、田、張三姓幾人從山西洪洞縣大槐樹下遷來此地建村,因村莊位于永豐倉之前(頭)而得名倉頭村,之后沿用六百余年,至2014年,與原陽昌村合并為倉東村。

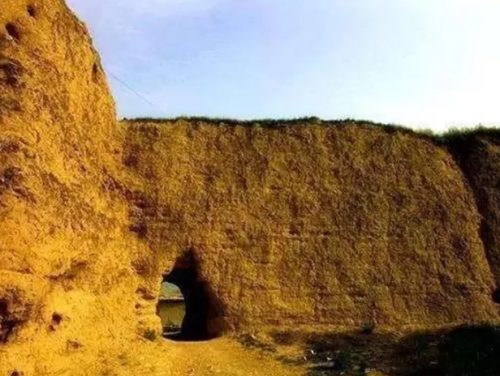

清咸豐年間,戰(zhàn)爭頻繁,世道混亂,匪患又多,倉頭人為保平安,籌資出勞,打建了一座東西約300米,南北約200米的長方型土城(約1851年前后),四大門上建有百余平方米的城樓,四角有垛堆,筑有土置炮臺,城墻上周圍建有架槍,射箭防身土置設(shè)備,東門城樓上住有維護村民安全的民兵組織。

東西南北城門頂上各雕有四個大字,東門曰東來紫氣,南門曰金湯之固,西門曰西山爽氣,北門曰瑞臨北斗。為了交通方便,還在東西門臨北不遠處各設(shè)一小城門,名小西門和小東門,小西門頂上雕“陋巷”二字,多少年來包在城墻之內(nèi)不為人所知,修三門峽水庫時城墻被毀,才得以現(xiàn)世。城墻高約7至8米,厚3至4米,城墻周圍有三米多深的城壕,是當年建城取土形成的,每逢大雨、雨水灌注成河,酷熱暑天年輕人常下水游泳。

據(jù)傳,倉頭城是城上城,城下也曾建有城池,曾有幾位村民在院內(nèi)打窖時挖出銅、鐵、瓷制的灶具,還有大量砌城墻用的大青磚,以此作證。

城內(nèi)設(shè)五條街巷,奓東巷、奓西巷、小東巷、小西巷、南門部,城中心東側(cè)建有自家祠堂,田家祠堂建在奓東巷東頭路北,各巷中間打有一眼水井,四大門之內(nèi)設(shè)有碾房碾子,供各巷群眾碾米使用。

倉頭城東門外,稱東門郃,朝邑至華陰公路擦城而過,過往人員車輛來往甚多,正好是朝華兩縣中心地,人員騾馬多在此打尖吃飯,倉頭的人利用有利條件,沿公路兩旁建有街房二十多戶,藥鋪、雜貨鋪、理發(fā)店、車輛修理鋪、食堂、旅社、車馬大店等,生意興隆,熱鬧繁華。

倉頭城隍廟

倉頭村民受時代所限,難免有些迷信,為求風(fēng)調(diào)雨順,闔家平安,多建有祖師廟、娘娘廟、觀音廟等廟宇。其中最大的廟就是南門外的城隍廟,大門朝南開,東西各有一個較大的信門。南門內(nèi)正中是一座大戲樓,雕梁畫棟,古香古色。戲樓前是一個大操場,操場之北才是諸多廟殿。廟東南角約200米處建有一座遠望似塔,近觀是座高約8米左右的齊天大圣樓,傳說此地常有冰雹襲擊,農(nóng)作物受損嚴重,特建此樓,請大圣坐鎮(zhèn),以保平安。城隍廟的主殿宏偉壯觀,座北朝南,正中是特大的城隍正殿,墻壁上面懸掛著各種牌匾,其中就有清朝軍機大臣閆敬銘親書一塊大匾。正殿兩旁的壁畫,精致生動,栩栩如生,內(nèi)容多是以忠孝節(jié)義為主題,懲惡揚善,規(guī)勸人們循規(guī)蹈矩,孝敬老人,要走正道,不走邪道。正殿中間木雕相內(nèi)是一尊清秀而威武的城隍塑像,周圍是半人高的欄桿,插有刀劍、矛等武器。像前有二張供桌,再往上是,門旁兩則站著兩尊高大的手持兇器齜牙咧嘴的判官,進了中殿大門,正中又是一尊塑造得更加莊嚴魁梧的城隍神像,桂冠上還垂著一排排一串串晶亮的珍珠串兒,城隍兩側(cè)還有諸多不知名的神像,最后面的后殿是城隍爺歇息的暖閣。

城隍廟是個避暑的好地方,每到炎熱夏季,人們便不約而同地去城隍廟各大殿納涼,脫下布衫鋪展在大方磚地面。頭枕一塊大青磚,呼呼地睡上一覺,然后起來下地干活,只有少數(shù)清閑的老人才是鋪上床單,帶上水煙袋,搖著芭蕉扇,在那里消暑。

高大而富麗堂皇的城隍廟,從光緒二年開始動工,歷時三年于光緒五年的八月初二建成,村上曾演大戲立古會記念。城隍廟凝聚了無數(shù)能工巧匠的知慧和心血,是先輩留給后人的寶貴財富,令人嗟嘆的是,城隍廟在1959年修三門峽水庫時被毀,因之前沒有人拍照留影,現(xiàn)今只能以文字表述留與后人。

倉頭傳統(tǒng)

文明待客、禮貌待人、團結(jié)互助、扶困濟貧是倉頭人民的美德;勤勞致富、文明經(jīng)商、興辦教育、熱愛文藝是倉頭人民的優(yōu)良傳統(tǒng)。

清光諸年間,城隍廟建有氣勢雄偉、金碧輝煌的大戲樓。每到下午太陽未落,銅器家具敲打不停(名曰打開場),因那時沒有電力設(shè)施,沒有擴音設(shè)備,最早演戲時點菜油燈照明,所以晚上開戲前一、二個小時的“打開揚”也是告知周圍村莊群眾知道要演戲的一種方式。之后周圍十里八村的群眾,套上橋車、拖車子、騎上騾馬,多數(shù)為步行者,摻老扶幼擁入劇場,加之本村群眾捷足先登,戲臺下面早已人山人海。冬春時期戲臺下面賣油糕、油條、花生、醪糟、糖葫蘆等食品,花樣繁多,兒女們在開戲前的這段時間,給老人購買各樣食品以表孝心,老人們領(lǐng)著孫子購買吃餄,邊吃邊逗,熱鬧非凡,一片祥和。合頭村民不但愛看戲,也愛唱戲,男人們在田間干活,特別是犁地時,放聲唱秦腔戲的聲音四面八方皆能聽見,串巷訪友路途上吼聲也有。婦女們農(nóng)閑時,鄰家?guī)讘舻哪昵嗳藝谝粔K紡線,做針線活,有的單唱,有的對唱,有的學(xué)唱,各街各巷到處能看見和聽見。

倉頭村除看戲唱戲外,幾乎一個正月里,高蹺、旱船、火流星、馬獅子滾繡球等各種文化活動精彩紛呈,最吸引人的還屬跑漢車,三人架轅,由四條背插小彩旗,項掛串銅鈴高大驃壯紅色好騾子拉車,一個精干威武身穿彩衣的青年小伙子,跨在騾子背上左右移動,一會站立,一會倒栽蔥,各具恣態(tài),各顯神通,群眾贊不絕口,兩側(cè)各兩個手提套索的大漢揚鞭吶喊,迫使四條騾子緊靠正齊,拼力拉動,車周圍插有彩旗標語,擊鼓者鼓點繁花,敲鑼打鼓,節(jié)奏明快,緊密配合,最前面的一個利落精悍青年裝扮成孫悟空模樣,手提金箍棒,打著口哨,開路攔車體態(tài)輕盈,機敏靈活,神采萬般,一群孩子跟前跟后,手舞足蹈,嬉笑吶喊。

每逢春節(jié),全村各戶都要門貼對聯(lián)掛紅燈,節(jié)前蒸花饃、裝肘子,接神祭祖,相互祝福。初一清早天色蒙亮,鞭炮齊鳴,家家接神,人們爭燒頭爐香,隨后全村人匯集在村中心十字口,敲起剛勁有力的四明鑼鼓,鼓聲震耳熱鬧非凡。所謂四明鑼鼓是我村索取四個村鑼鼓譜點之精華,匯總了一個具有代表性的鑼鼓點譜。特點為“鼓點緊揍,花樣繁多,三環(huán)相套,段段不同,有頭有尾,一段緊之一段”,故曰“四明鼓”。隨后人們原地不動,向十字中心,作團拜相互祝福問好。早飯后各家族成群結(jié)隊手提禮品,從長輩到小孩,給老人磕頭拜年糊躬行禮祝福老人們福如東海,壽比南山。長輩們擺上備好的干果、食品、瓜籽、水果糖,并給小孩們發(fā)壓歲錢,卷道里拜年的人們川流不息,來往不斷。

倉頭人心底善良,款待難民。倉頭村位于黃、渭洛河交匯之處,遇到黃河水泛濫,河南山東的人們受災(zāi)后生活無法維持,逃難人之多,來倉頭地區(qū)。一家來是一擔挑,生活極其困難。好心熱客的倉頭人就收留難民,首先安置在村內(nèi)外的各個廟內(nèi)食宿,安置不完的話再安置到農(nóng)戶的空房內(nèi)住宿,有的送來被子,衣服,有的送來米面。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|