舫,是仿照船的造型在園林的水面上建造起來的一種船型建筑物。

似船而不能劃動,故而又稱之為“不系舟”。

仿照船型而造的一種建筑,大多三面臨水,一面與陸地相連。

清晏舫,一座中西合壁的古建筑,在頤和園萬壽山西麓岸邊。

舫上艙樓原為古建筑形式。但在英法聯軍入侵時,舫上的中式艙樓被焚毀。

光緒十九年(1893年),按慈禧意圖,將原來的中式艙樓改建成西式艙樓。取河清海晏之義,取名清晏舫。

裝修后的清晏舫

1893年重建時,仿翔鳳火輪式樣,改為西洋式樓閣并配以彩色玻璃窗船側加了兩個機輪,兩層船舫各有大鏡,細雨蒙蒙之時,慈禧坐在鏡前,一面品茗,一面欣賞鏡中雨景。

湖石舫

未名湖石舫,在北京大學未名湖畔。乾隆四十九年,乾隆皇帝把與圓明園最近的淑春園賞給寵臣和珅。和珅便在此興建園林風景,石舫便是著名風景之一,它是仿頤和園之“清晏舫”而建。

未名湖石舫

天石舫

天津天石舫,建在海河上最后一個渡口遺址——北開渡口。

北開渡口上游連接北運河,是朱棣“津渡”的必經之地。

石舫長約46.8米、高15米、寬12米,比北京頤和園石舫規模還要大,全部由漢白玉石材雕刻而成。石舫名曰“天石舫”,是為了紀念歷史上“天子之渡”。

天石舫

煦園石舫

煦園石舫,在南京煦園,原是“中華民國”總統府舊址里的花園。

明代,是明成祖之子朱高煦漢王府的花園,故以“煦”字定名。

由石制跳板登上石舫,匾額上“不系舟”三字映入眼簾,那是乾隆皇帝南巡時留下的墨跡。他6次南巡,竟有4次登臨此舫,十分得意。

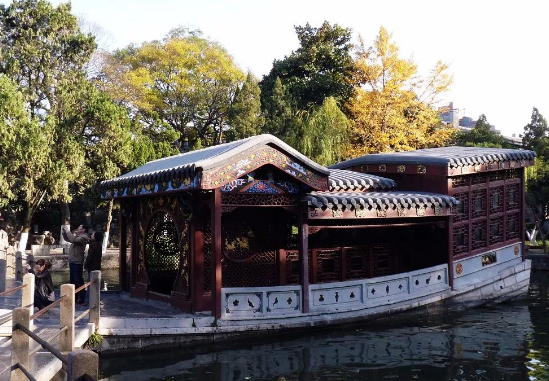

煦園石舫

舫為長14.5米的仿木石舫,分為前后兩艙,卷棚屋頂,覆以黃色琉璃瓦,舫身兩側鑲嵌有雕刻著許多彩色圖案的青磚雕花欄板,十分精細。

團瓢舫

常州興福寺團瓢舫,明末僧人了幻所建,外型如水瓢,以茅草搭建,禪僧棲身其中,閉關修行。

原構在東園空心潭上,清初已廢。一九八四年,西園新辟放生池,于池中建石舫,上設小樓敞軒,飛檐雕欄,別致玲瓏。

因踞庭院水岸一瓢之地,故襲舊名為“團瓢”。

團瓢舫

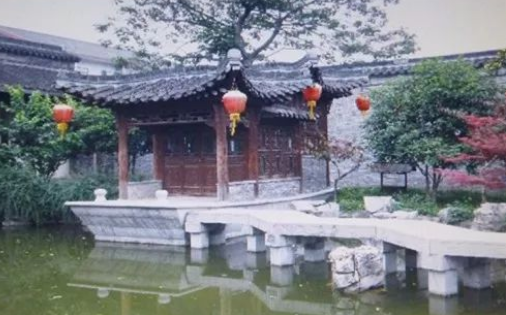

意園石舫

揚州意園石舫,舫上建筑磚木結構,四角攢尖頂,后面有抱廈。

意園石舫

卓穎舫

杭州曲院風荷石舫,名曰“卓穎舫”。

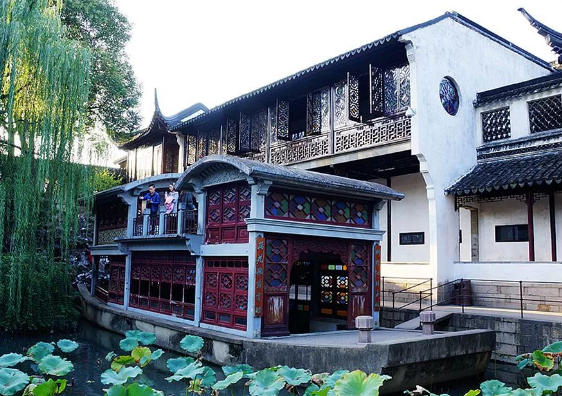

獅子林石舫

蘇州獅子林石舫,位于獅子林水池西北,建于民國初年。

舫身四面皆在水中,船首有小石板橋與池岸相通,猶如跳板。

船身、梁柱、屋頂為石構,門窗、掛落、裝修為木制。

前艙聳起,屋頂呈弧形曲面,中船低平,屋頂為平臺,屋艙上下二屋,有樓梯相通。

其制作精巧,造型逼真,細部花飾已帶有一些西洋風味。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|