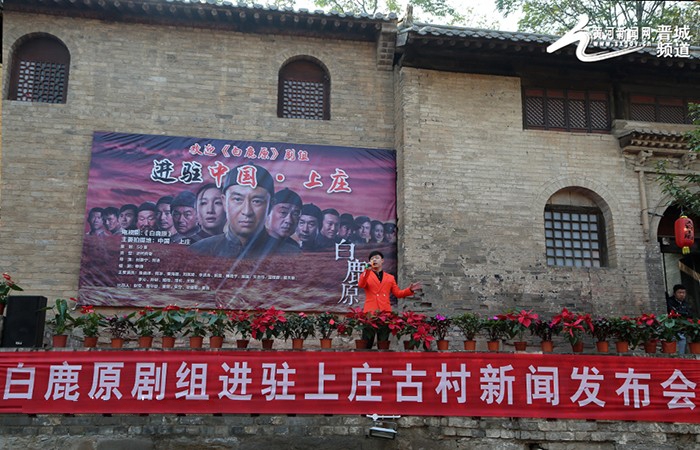

前段時(shí)間很火的電視劇《白鹿原》,讓人們對(duì)白鹿村這個(gè)地方產(chǎn)生了好奇。作為當(dāng)代文壇的鴻篇巨著,陳忠實(shí)的長篇小說《白鹿原》描寫內(nèi)容跨越清代、民國等多個(gè)歷史時(shí)期。面對(duì)大院古村落眾多的山西,劇組為啥對(duì)上莊古村偏愛有加?上莊古村憑何魅力,讓劇組不請自到?

《白鹿原》是以陜西關(guān)中平原上有“仁義村”之稱的白鹿村為背景展開的,按理說,拍攝這部戲理想的取景地非陜西莫屬。但是在陜西拍攝時(shí),都是劇組在西安臨時(shí)搭景。“搭得再漂亮,也是造景。只有在上莊,才能找到劇情需要的真實(shí)場景。”讓劇組美工人員滿意的是,許多戲份中需要的場景,只要按照劇情稍加修飾,就可以找到滿意的實(shí)景。尤其是在新臺(tái)上院拍攝“白靈入黨”“白靈養(yǎng)傷”兩場戲時(shí),幾乎是完整地將院內(nèi)場景“搬了過來”。

多次在晉中拍戲的導(dǎo)演黃偉,對(duì)山西的深宅大院非常熟悉,可當(dāng)他來到上莊后,竟然心生“被震撼”之感。黃偉介紹:“拍攝《白鹿原》需要很多室內(nèi)近景拍攝,搭景再逼真,也很難在拍攝中找到完全的真實(shí),而上莊的古建筑卻能夠達(dá)到劇組的要求,連一條墻上的裂縫都是那么的真實(shí)。品質(zhì)如此之高的古建筑,能保存至今,確實(shí)太難得了!”

由于村內(nèi)的古建筑是延續(xù)而“不斷代”,這在黃偉看來,上莊是拍攝“年份戲”的絕佳實(shí)景地。“拍攝‘年份戲’最發(fā)愁的就是頻繁的轉(zhuǎn)場。”他所說的轉(zhuǎn)場,就是由于拍攝所需要的取景地不適合,而導(dǎo)致劇組頻繁移師拍攝。“轉(zhuǎn)場的費(fèi)用是很高的,對(duì)拍攝時(shí)間也是個(gè)浪費(fèi)。”據(jù)悉,《白鹿原》劇組每次的轉(zhuǎn)場費(fèi)用都在二三百萬元。“《白鹿原》是一個(gè)年代跨度較大的作品,許多場景在上莊拍攝無需轉(zhuǎn)場,能一次完成。”

黃偉覺得,上莊是一座與晉中大院風(fēng)格完全不同、整體構(gòu)成完整的古村落。他希望,通過這次拍攝的影響力,能形成以上莊為中心的沁河沿岸古建筑群實(shí)景拍攝影視基地。這樣就能夠吸引來大量拍攝年份戲的劇組。有機(jī)會(huì),會(huì)專門來上莊搞創(chuàng)作。

《白鹿原》在上莊取景拍攝,已形成很大的連鎖輻射效應(yīng)。除上莊外,陽城縣的潘家大院、望川、馬溝、中莊、東山、郭峪村,沁水縣的湘峪村,澤州縣的大東溝、賀坡等地的古建筑,都成為劇組的取景地。從地理位置來看,這些村子,都離上莊較近,且以上莊為中心向周圍形成輻射。

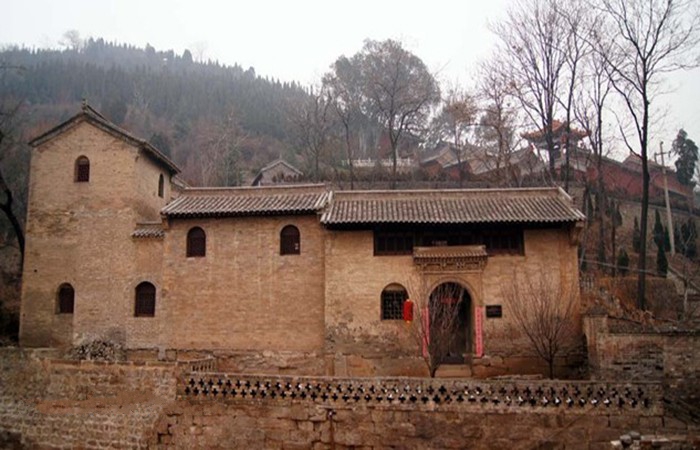

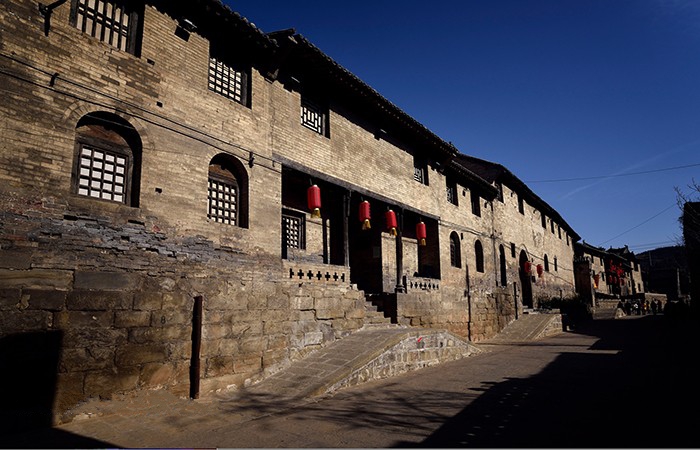

山西陽城上莊古村地處太岳山南麓、沁河?xùn)|岸,與蟒河、王莽嶺、玨山等景區(qū)近在咫尺。該村沿河岸而建,保存完好的的四十余處官宅民居涵蓋了居住、宗教、祭祀、文化、商業(yè)等建筑類型,從我國存世最古老的元代民居,明清兩代留存的官宦巨宅,到民國時(shí)期中西合璧風(fēng)格的"樊家莊園"在這里無不具備,被古建專家稱為古村落保護(hù)的杰出典范,有“中國民居第一村”之美稱。

上莊古村自古以來就有文化之鄉(xiāng)的美譽(yù),從明朝中葉至清初的百余年時(shí)間,共走出了五位進(jìn)士、六位舉人,貢、監(jiān)生員有數(shù)百人之多,當(dāng)時(shí)有一首流傳很廣的民謠“郭峪三莊上下伏、舉人秀才兩千五”,充分體現(xiàn)了人文的鼎盛。

上莊天官王府始建于宋金時(shí)期,距今已有近千年的歷史。是明代杰出的政治家、改革家,官至正一品光祿大夫,侍經(jīng)筵,太子太保吏、戶、刑兩京四部尚書王國光及其家族數(shù)代相承建造的大型官居建筑群。

數(shù)百年來,上莊古村在其形成、發(fā)展、演變的過程中,保留了完整而傳統(tǒng)的地域鄉(xiāng)土文化特征和眾多具有歷史見證意義的優(yōu)秀文化遺產(chǎn),它的設(shè)計(jì)完全繼承了封建的“禮制”和習(xí)俗,并在建造伊始就大量引進(jìn)了江南水鄉(xiāng)建筑風(fēng)格。

古建筑群布局以莊河為中軸線,在河的南岸有天官府、進(jìn)士第、爐峰院;在河的北岸有沿街院、司農(nóng)第、司徒第、亞元府、王氏祠堂、大參第、望月樓、參政府、武舉第、樊家莊園等。大量保存完好、外觀封閉、高門深宅的官宦巨宅達(dá)到了使用功能與建筑藝術(shù)的完美統(tǒng)一,被古建專家稱為古村落保護(hù)的杰出典范。這里是電影《烽火別戀》和大型古裝電視連續(xù)劇《三滴血》、《白鹿原》等重要外景拍攝地之一。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|