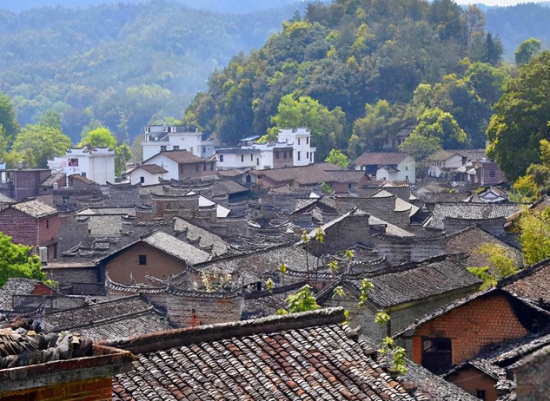

鷺溪河畔,玉屏山前,一座新月形狀的古村依山傍水。從高處俯瞰,古村宛若一只斜風(fēng)細雨中振翅起飛的白鷺,若隱若現(xiàn)——這里是江西省贛州市贛縣區(qū)白鷺村。

白鷺村始建于南宋年間,保存完整的明清客家古建筑有200多座,是中國歷史文化名村。這些建筑多以客家理念結(jié)合贛派風(fēng)格,氣勢恢弘,更有數(shù)不勝數(shù)、造型各異的花窗、木雕、石雕、彩繪等,既古樸厚重,又美觀大方,被譽為“古建筑博物館”。2012年,白鷺村被列入第一批中國傳統(tǒng)村落名錄。

沿著古代“村落規(guī)劃師”設(shè)計的“豐”字形街道進入江西省贛州市贛縣區(qū)白鷺村,石板與鵝卵石鋪就古老村道,石縫間點綴著碧綠的苔蘚,青磚砌底的細細水溝中,清澈的流水緩緩流過。村子的中心,一幢幢祠堂、牌坊、亭閣,各具特色,重重疊疊,緊緊偎依在翠綠的玉屏山前。

淳樸又好客的客家人至今仍然居住在村子里:房門洞開的祠堂,醇香悠然的擂茶,香氣撲鼻的炸魚條,和著幾聲隨意哼唱的東河戲曲小調(diào),古村的煙火氣穿越流轉(zhuǎn)的時光,數(shù)百年來生生不息。

鷺溪河畔歲月悠長

村子的歷史,要從村里的古祠堂世昌堂說起。始建于南宋時期的世昌堂位于白鷺村的中心,占地約400平方米,特色是重檐構(gòu)架。祠堂正門門首巨匾橫書“世昌堂”,中門巨匾橫書“鐘氏宗祠”鎏金大字。

世昌堂是后人為紀(jì)念先祖鐘輿所建,數(shù)百年來歷經(jīng)多次重修擴建。古老的屋檐曾撫過宋元的風(fēng),沐過明清的雨,當(dāng)人們伸手去觸碰墻體時,仿佛能感受到歷史的呼吸。

村里祠堂古宅建造時間跨越數(shù)百年,無聲地講述著白鷺古村綿延至今的家學(xué)家風(fēng)。

文慶堂是村中明代建造的著名民居,大門上懸掛“會齊桑梓”的大匾,意為從白鷺古村走出去的人才能夠回村發(fā)展、建設(shè)古村。

村里人“出走”與“歸來”的人生經(jīng)歷,也見證著當(dāng)?shù)鬲毺氐纳藤Q(mào)文化。贛江自古就是中國水路交通的重要樞紐,尤其是隨著唐代梅嶺(大庾嶺)古道的開通,打通了運河—長江—贛江—珠江的黃金水上貿(mào)易通道,也讓江西迎來了“物華天寶”“人杰地靈”的盛景。

明代以后,白鷺人利用鷺溪河直通贛江的優(yōu)勢,將周邊的竹、木、茶油、桐油等貨物通過鷺溪運往外地銷售,又將外面的布匹、煤油等生產(chǎn)資料和生活用品運進來,將鷺溪河打造成經(jīng)商的黃金水道。

此外,村中的耕讀之風(fēng)亦盛。在白鷺村口,有一座清代光緒年間建造的書箴堂,祠堂大廳正中懸掛著一副對聯(lián):“書可讀田可耕二事均宜著意,箴有辭銘有訓(xùn)兩端俱要留心”。這副對聯(lián)教導(dǎo)后人,無論將來是讀書還是務(wù)農(nóng),從政抑或是經(jīng)商,均要盡心盡力,方能有所成就。

從清代康熙年間至光緒年間,白鷺人爭建學(xué)堂,一口氣建了11所私塾。明清時期,白鷺村共考取秀才568人,舉人17名,進士2人。

白鷺村的傳統(tǒng)建筑群如琥珀般將千年歲月定格其中,這些建筑既具有封火馬頭墻、四水歸堂等贛派特色,亦有飛檐翹角、雕梁畫棟等客家元素,見證著白鷺村團結(jié)謙讓、和諧相處的歷史。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|