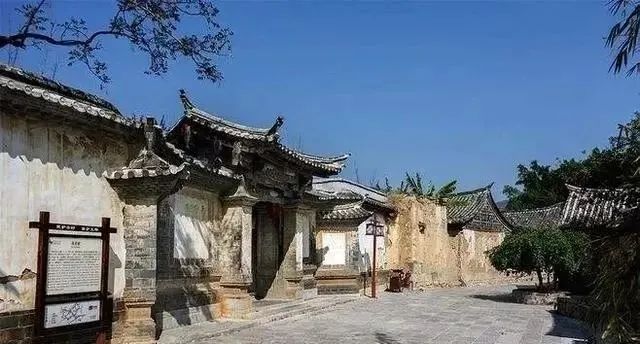

團山村是一個生態古樸、環境自然的村落。發黃的墻體,脫落的泥土,龍鳳雕花的民居,諸多的古建筑,跨過幾代人的沉木門檻,這些都散發著古樸雅致的韻味。團山民居依山而建,四周有寨門,自成一體,和諧安全。村落里的傳統民居一律坐西朝東,屋面為青瓦,白灰粉飾外墻,青磚作墻裙,每座房屋都以天井為核心,包攬了云南傳統民居中“四合五天井”、“三坊一照壁”、“跑馬轉角樓”等主要形式。它們面向新生的太陽,布局和裝飾與江南民居有相似之處。走在里面,步移景異,除了青瓦傳統民居外,團山村還有一部分漢彝結合民居--瓦檐土掌房。

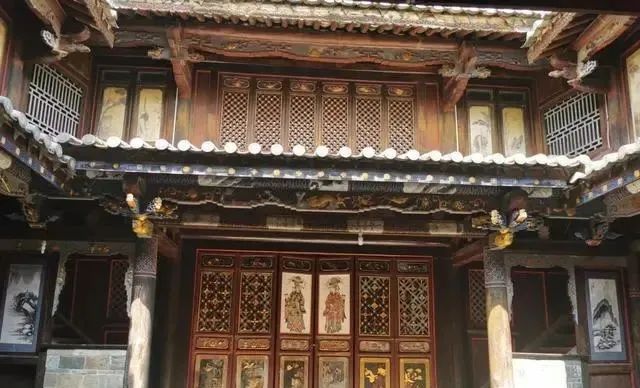

在這個古村里面保留有20多棟清代建筑,每一棟古建筑都顯得精美古樸,它們并沒有因為歷史的久遠而變得衰敗起來,有些甚至如今也有人居住。從斑駁的墻壁、長滿雜草的門頭、磨的光滑的石板、門口、戶樞就可以看出年代久遠。如將軍第,已有116年歷史,房屋建造非常講究,四合院、屏風、窗花、屋檐精雕細刻。這些精美的木雕屏門和木窗雕刻寓意深遠也很有時代感,漫步古舊家園,流連幽靜宅院,在這兒仿佛穿越了時光,一切是那么的詩意迷離。

還有建于清朝的莊園式大宅“張家花園”,那建筑上的各種木雕和彩繪工藝精湛,惟妙惟肖,栩栩如生,簡直堪稱藝術品,喜歡古建筑和雕刻藝術的人一定不能錯過。除了建筑上令人稱贊以外,還有讓人感觸最深的是張氏家族的文化傳承。說起張家,還真有書香傳世的歷史,村里很多古建筑或遺址都能體現出這一點。在離朝廷千萬里的滇南一隅,本分人事、耕讀傳家,皇恩浩蕩、天下歸一的文化,竟然也能如此傳承有序,令人贊嘆。比如張家世代遵循的“百忍家風”:“一勤天下無難事,百忍堂中有太和”,就頗有文化底蘊和處事哲理。張家宗祠里篆刻的張家古訓也樸實厚道:“莫言人短、莫道己長,施恩勿講、受恩不忘。”

正是因為張氏家族來自外省,才有了前面所說的本地傳統和外來文化相結合的建筑風格,既有漢族、彝族傳統的建筑,也有漢彝融合的建筑,如前面所說的的將軍府,還有皇恩府、秀才府、保統府、土掌房,都是滇南民居建筑的代表之作。當地氣候干燥,加上團山地勢高不潮濕,才使得具有600年歷史的古建筑,較為完整地保留至今。

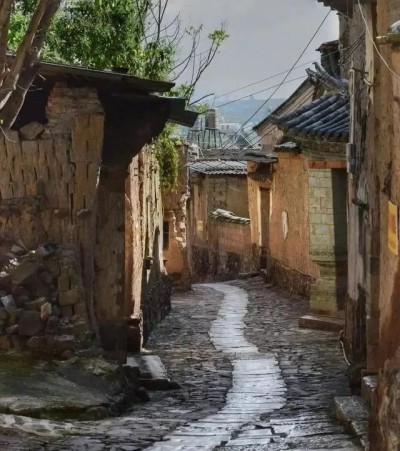

在團山村居住的都是當地民居,以張姓為主。村子里的人們至今保留著一種簡單、純樸的生活方式。沒有機械、沒有車馬,這里的人們只用勤勞的雙手打造自己的家園,耕耘自己的幸福。走在靜謐的鄉村小巷子里,干農活的當地村民,坐在樹底下乘涼的老人家,一幅歲月靜好的模樣,也有當地居民制作蒲扇、蒲團和編制竹籃子,做點游客的小生意,價格比較實在。

作為云南漢彝風格融合建筑的代表,團山村也有著自身的特色,古老的建筑、簡樸的民宅、彎曲的村路、家族文化符號等等。來這里走走看看,體驗民俗,感受清凈,倒也別有情趣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|