宋代思想家張載“四為”說,被歷代稱為“竊天火,烹己肉,照人間”的歷史擔當,是中華民族精神的絕句、思想的坐標。“為天地立心”,即為人間社會樹立起價值標桿;“為生民立命”,即為百姓找到生存與發展的道路;“為往圣繼絕學”,即繼承發揚過往圣人所創造的面臨失傳的學問;“為萬世開太平”,即為子孫后代開辟祥和太平的盛世。“四為”之中,唯“為往圣繼絕學”在歷代學人中獨樹一幟,少有提及。

人類文明的演進主要通過人文科學的社會治理和自然科學的科技研發兩條途徑實現,即“道”與“器”的互動。中國人歷來重“道”輕“器”,長達1300多年的科舉制度,為“器”而設者寥寥,而在“繼絕學”中,不光要繼“道”之絕,也要繼“器”之絕。所謂“往圣”者,為“道”者是“往圣”,為“器”者同樣是“往圣”,只有“道”“器”并舉,才能使文明薪火相傳,不致中斷。

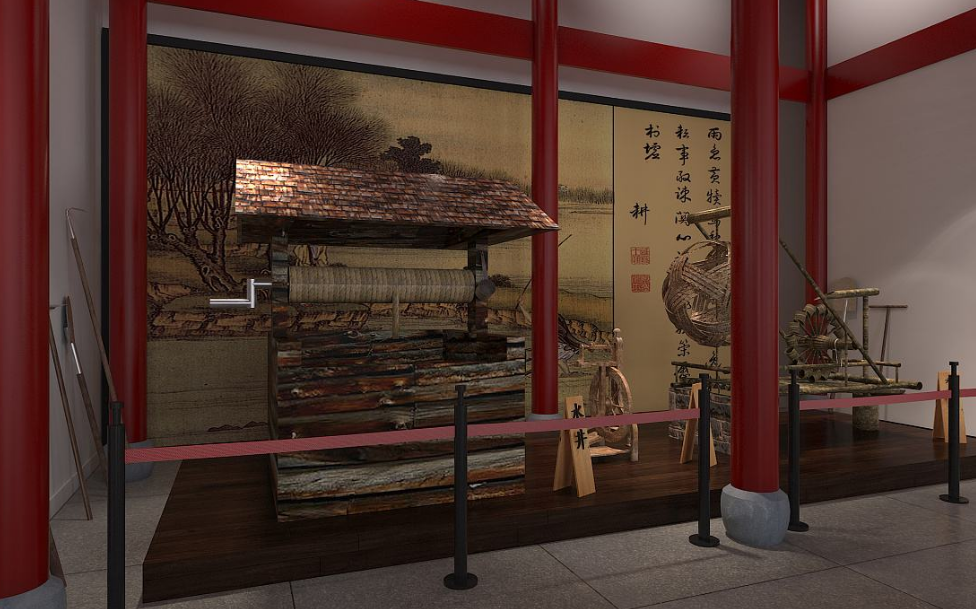

在這個科技飛速發展、分新秒異的時代,大數據、云計算、互聯網、人工智能的普及運用,使中華民族傳統的農耕文化正面臨香火斷續的危機,耬犁水車鐮刀鋤、石磨碾盤杈耙鍬等一大批在人動時代和畜動時代的幾千年里,發揮巨大作用的農具,以及制造、使用這些農具的技藝,正被新科技全面代替,一無所用,且正在散落消逝;春種夏耘秋收冬藏,一整套按四時節令行事的傳統農事操作規范幾近失傳。

“順天時、量地利、應人心”的農業哲學思想在許多方面被現代高科技顛覆(如反季蔬菜等)。傳統農耕文化正遭遇斷崖式塌陷,滅頂式沉沒,已經到了需要搶救性發掘、創造性繼承、創新性發展的最危急關頭。18世紀之前,中華民族一直是人類文明的引領者,靠的就是農耕文化的世代延續。與非洲農村的“原始型落后”不同,中國農村是相對于城市的“文明型落后”,中國的“鄉村振興”,實質是“鄉村復興”。復興老祖宗創造的輝煌,是我們實現鄉村振興的信心之所在,力量之源泉。

研究表明,眼下我們可以看到名字的古代農業著作600多部,可以讀到原著的也多達300多部。這是一筆其他任何國家和民族都無可比擬的寶貴財富。在文化傳承僅限于世代實踐傳習和文圖記載的時代,“為往圣繼絕學”只能如此。今天,不論是財富積累還是科技手段都達到了一個前所未有的高度,“繼絕學”的方式方法、能力路徑都應超越前人。

應以實物繼之。縣鄉兩級應建立博物館,把與農業生產和農民生活有關的特色農具及生活器具集中存放、收藏、展示。在漫長的農耕文化發展過程中,各地都有適應本地生產生活的特色傳統器物,將之搜集整理集中,讓子孫后代可以直觀睹物,不需像無數后人極盡想象諸葛亮如何創制木牛流馬、宋代人如何設計1800多個零件的織機那樣揣摩猜度,其科學價值、歷史價值、藝術價值可以最直接地顯現。美國3億多人口,僅有200多年歷史,但卻建有3萬多座博物館。

中國13億多人口,煌煌五千年文明史,但卻只有6000多座博物館,即使縣鄉兩級都建一個博物館也僅不足4萬座,這與五千年文明古國名實不副,與13億多人口的大國也極不相稱。因此,不僅應推行官建,還應鼓勵、提倡、支持有條件的富村及有能力的企業或個人圍繞農耕文化興建博物館,以多種渠道和方式搶救即將湮滅的歷史遺存。

應以傳習繼之。國家已經制定了國家、省、市、縣四級非遺保護體系。非遺項目計有5大類134項,但多涉及少數民族,且零散、細碎、孤立,缺乏綜合性、整體性、邏輯性的大思維。在中華民族的宏大敘事中,應突破民族、區域、行業、時空等界限,發掘對56個民族大家庭成員普遍產生影響,覆蓋全域,對社會廣泛適用的非遺予以整體性保護。涵蓋耕地農業、草原農業和捕撈農業三大領域的中華農業文明,應是首選對象。將其整體打包,納入非遺保護,在縣鄉選擇一定數量的傳承人,對傳統農具的制作、傳統農技的掌握以及諸多農耕文化要件予以傳習,應是非遺保護的發展方向。這是中華民族的根脈,傳承人就是守護神,唯其守護,才能活化;唯其傳承,才能生生不息。今天,熟悉傳統農耕文化的人大都在60歲以上,他們一旦作古,再無可續。

應以圖文繼之。幾百部古代農業著作是古人以圖文形式留給我們的農耕文化遺產。今天應采取最先進的現代科技手段把傳統農具的制作、傳統農技的操作等博大精深的農耕非遺文化制成現代版的《農政全書》、現代版的《齊民要術》、現代版的《天工開物》等,讓音像圖文并茂,立體動感生輝,工藝流程、精湛技法、絕妙演示,令人一睹即明。

應以申遺繼之。人類歷史上不少地方都曾燃起過古代文明的火炬,但都相繼熄滅,唯有中華文明長盛不衰。這一世界史上獨特現象生成的關鍵在于物質基礎。多元交匯,精耕細作的中國古代農業一直是世界最高水平,一系列發明創造不僅領先于世界,而且對東亞和西歐農業的發展產生過深刻影響。中國古代農業強大的生命力是中華民族、中華文化得以持續發展的深厚根基。

中國已有39項非遺進入世界名錄,但作為綜合性強、覆蓋面廣、影響力深、歷史久遠、一脈相承、不曾中斷的中華農耕文化理應申報世界非遺。這是保護傳統文化,弘揚民族文化,增強文化自信的關鍵舉措和重要途徑,也是對世界的奉獻,對歷史的負責,對子孫的交待。

在人人都急著趕路的今天,在社會價值把人的一生濃縮成上學時的分數和工作后的錢數這兩個數的當下,在追求時尚、追求物欲、追求高新科技的如今,“為往圣繼絕學”,沒有強大的政策支持、沒有濃厚的社會氛圍、沒有一支耐得住寂寞的人才隊伍,決非易事。設計強力制度、造濃社會輿論、著力培養專才應是當務之急。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|