倉(cāng)姑寺位于西藏拉薩城內(nèi),是藏傳佛教格魯派寺廟。也是拉薩城內(nèi)唯一的一座尼姑寺廟。該寺在藏傳佛教界享有較高的聲望。

拉薩倉(cāng)姑寺

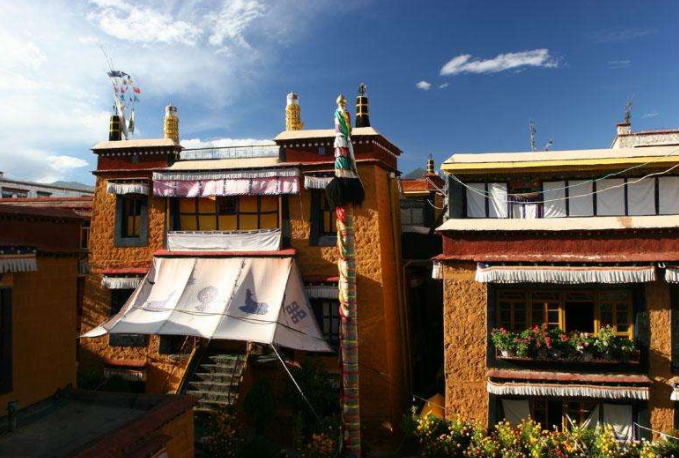

倉(cāng)姑寺主佛殿的面積并不很大,分上下兩層,上層是經(jīng)堂。殿門沿臺(tái)階而上,殿門兩邊繪制有四大天王壁畫,屋檐和門柱雕飾,幾乎與其他藏傳佛教寺院相同。門柱上方,則是傳統(tǒng)的獅面和人面柱頭像。倉(cāng)姑寺主供十一面觀音菩薩,另有文殊菩薩、無(wú)量壽佛、宗喀巴大師和十三幅明清以來(lái)唐卡等。

倉(cāng)姑寺最著名算是主佛殿一層地下的松贊干布修行洞。洞內(nèi)供奉著吐蕃國(guó)王松贊干布塑像,每天有三名專職的尼姑在這里,按時(shí)誦經(jīng)祈禱,擺放供品,或是替換燈油。

倉(cāng)姑寺修行的花園

說起倉(cāng)姑寺的歷史,人們習(xí)慣上把它追溯到公元7世紀(jì)的吐蕃王朝時(shí)期。傳說,那個(gè)時(shí)候一到夏季,拉薩河上游各個(gè)山谷的洪水都順勢(shì)而下匯集到了拉薩河,造成拉薩河水突然的爆漲,于是經(jīng)常發(fā)生水災(zāi),殃及兩岸的農(nóng)田和村莊,給廣大老百姓帶來(lái)了巨大的災(zāi)難和損失。為了消除拉薩河水給百姓和拉薩城造成的危害,藏王松贊干布就在拉薩河的河堤上挖了一個(gè)地洞,閉觀誦經(jīng),祈愿消除水患,人民安居,百姓幸福。后來(lái)人們把藏王松贊干布修行過的地洞稱為“倉(cāng)姑”,也就是地洞的意思。

公元十二世紀(jì),一位人們稱為神醫(yī)的杰瓦奔在修行洞曾閉觀修行,據(jù)說,得此大成就,使得這個(gè)早已聞名的修行洞更加盛名遠(yuǎn)播。到了公元十五世紀(jì),宗喀巴大師的得意弟子古覺多丹在修行洞的基礎(chǔ)上了正式修建了倉(cāng)姑寺,不過那時(shí)寺院的規(guī)模并不很大。直到公元二十世紀(jì)初,帕邦卡仁頗且和第90甘丹赤巴強(qiáng)巴曲扎出資大規(guī)模的擴(kuò)建,逐漸形成了今天的規(guī)模。

倉(cāng)姑寺修行的花園

解放前,不少貴族都將女兒送進(jìn)倉(cāng)宮姑寺修行,為的是逃避嫁女時(shí)所出的高額嫁妝,西藏女作家曲珍的小說《無(wú)性別的神》中,女主角央珍卓瑪便是遭此命運(yùn)的不幸女性。與其他出身貧苦得四處化緣的阿尼不同,這些貴族小姐住在父兄修建的小樓中,不光可以免除勞役之苦,甚至還有仆人服侍。青燈古佛的修煉壓抑不了追求愛情的心,不少貴族阿尼都私下與情人有往來(lái),甚至將他們帶到寺中私會(huì)。西藏有首歌謠,據(jù)說形象歸納了拉薩四座阿尼廟的特點(diǎn):“米欽熱寺的尼姑,在懸崖頂上的修行;嘎麗寺的尼姑,在深山溝里放牧;朗古寺的尼姑,在佛堂里邊喝酒;唯有倉(cāng)姑寺的尼姑,既有佛法的修行,又過世俗的生活。”

倉(cāng)姑寺有著與眾不同的傳統(tǒng)和風(fēng)格,這里不僅是女性佛者的樂園,同時(shí)也是一些社會(huì)中的女性們學(xué)習(xí)佛教、文化和各種知識(shí)的場(chǎng)所。這里曾經(jīng)培養(yǎng)了很多有影響的人物,其中有西藏著名的女活佛桑頂·多杰帕姆。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|