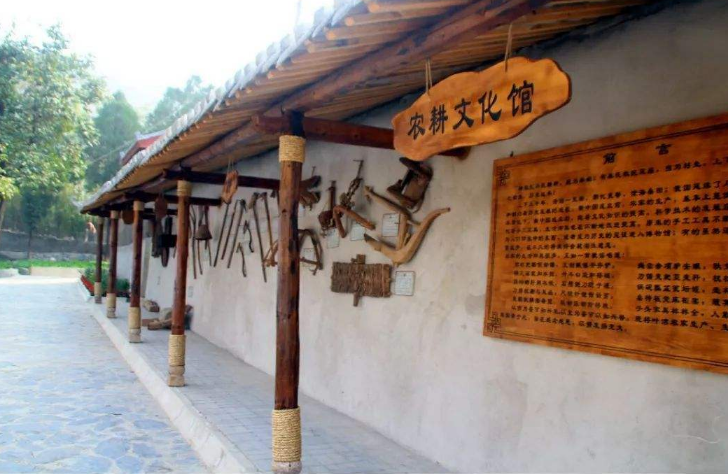

農(nóng)耕文化是中華文化之根,在鄉(xiāng)村振興中要統(tǒng)籌謀劃鄉(xiāng)村文化振興,保護地理標志品牌,保護非遺文化,保護農(nóng)耕文化的首創(chuàng)精神。要以文化振興為載體,弘揚鄉(xiāng)村文化特色,保護傳統(tǒng)自然村落,保護古樹、古木、古存遺跡,以生態(tài)文明為載體,弘揚綠水青山就是金山銀山的理念,留住民族的“鄉(xiāng)愁”。

那么什么是農(nóng)耕文化?農(nóng)耕文化和我們的傳統(tǒng)文化、現(xiàn)代生活又有什么關聯(lián)?農(nóng)耕文化是中華民族最古老的一種文化,也是人類最古老的原生性遺產(chǎn)文化,至今在鄉(xiāng)村的某些習俗中我們依然可以發(fā)現(xiàn)它的蹤影。

它是指農(nóng)民在長期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實踐中所形成的一種為農(nóng)業(yè)服務和農(nóng)民自身娛樂的鄉(xiāng)土文化,集儒家文化、道家文化以及其他各種宗教文化于一體,而形成的具有自己獨特文化內(nèi)容和特征,包括語言、戲劇、民歌、風俗及各類祭祀活動等在內(nèi)的一種文化形態(tài),是中國存在最為廣泛的文化類型。

農(nóng)耕文化是中國傳統(tǒng)文化產(chǎn)生和發(fā)展的基礎。農(nóng)耕文化以滿足人們最基本的生存需要(衣、食、住、行)為目的,以漁樵耕讀為代表,聚族而居、精耕細作,其內(nèi)在精神孕育了中華民族自給自足的生活方式、文化傳統(tǒng)、農(nóng)政思想、鄉(xiāng)村管理制度等等,框定了中華民族的生存方式,塑造了中華民族文化的自身,即農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村在中華文化的產(chǎn)生和發(fā)展中發(fā)揮著決定性的作用,是我們今天提倡的和諧、環(huán)保、低碳、綠色發(fā)展理念的歷史淵源。而農(nóng)耕文化在其發(fā)展過程中所形成的地域多樣性、民族多元性、歷史傳承性和鄉(xiāng)土民間性,不僅賦予了中華文化的重要特征,也是中華文化之所以綿延不斷、長盛不衰的重要原因。

農(nóng)耕文化是中國傳統(tǒng)文化核心價值觀的重要精神資源。中華民族在千百年的生產(chǎn)生活實踐中,總結(jié)出的以漁樵耕讀為代表的農(nóng)耕文化,是華夏兒女以不同形式延續(xù)下來的精華濃縮并傳承至今的一種文化形態(tài),應時、取宜、守則、和諧的理念已廣播人心,所體現(xiàn)的哲學精髓正是傳統(tǒng)文化核心價值觀的重要精神資源。它所蘊含的精華思想和文化品格,包括培養(yǎng)和傳承的愛國主義、團結(jié)統(tǒng)一、獨立自主、愛好和平、自強不息、集體至上、尊老愛幼、勤勞勇敢、吃苦耐勞、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、鄰里相幫等文化傳統(tǒng)和核心價值理念都是十分優(yōu)秀的。

中國傳統(tǒng)文化中理想的家庭模式是“耕讀傳家”,即既要有“耕”來維持家庭生活,又要有“讀”來提高家庭的文化水平。這種培養(yǎng)式的農(nóng)耕文明推崇自然和諧,契合中國文化對于人生最高修養(yǎng)的樂天知命原則,樂天是知曉宇宙的法則和規(guī)律,知命則是懂得生命的價值和真諦。崇尚耕讀生涯,提倡合作包容,而不是掠奪式利用自然資源,這符合今天的和諧、綠色發(fā)展理念。其核心理念就是在天、地、人之間建立一種和諧共生的關系。時至今日,農(nóng)耕文化仍是農(nóng)村社會的主要文化形態(tài)和主要精神資源。

農(nóng)耕文化以應時、取宜、守則、和諧為內(nèi)涵。應時即順天應時,不違農(nóng)時。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是一種根據(jù)節(jié)氣、物候、氣象等條件而進行的具有強烈季節(jié)性特征的勞作活動,“凡耕之本,在于趣時”,“得時之和,適地之宜”。

取宜即適宜、適合,強調(diào)因時、因地、因物制宜。周祖農(nóng)耕文化中的“相地之宜”和“相其陰陽”理念,就是“取宜”的實踐經(jīng)驗總結(jié),在人們認識自然和從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了重大作用。

守則,即堅守準則、規(guī)范、秩序,它是人與自然長期互動形成的實踐原則。農(nóng)耕文化蘊含的“以農(nóng)為本、以和為貴、以德為榮、以禮為重”等許多優(yōu)秀的文化品格,是中國傳統(tǒng)文化的重要源頭,對中華民族堅忍不拔、崇尚和諧、順應自然、因地制宜、勇于創(chuàng)新等優(yōu)良品質(zhì)的養(yǎng)成,起到了重要作用,是中華民族綿延不絕、生生不息、發(fā)展壯大的精神厚土。

和諧,即天、地、人三者之間相互依存循環(huán)發(fā)展、相互制約持續(xù)發(fā)展。農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)生物、自然環(huán)境與人構(gòu)成的相互依存、相互制約的生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟系統(tǒng),各種因素相互聯(lián)系、相互運動,協(xié)調(diào)發(fā)展。

農(nóng)耕文化塑造了中華民族的價值趨向。幾千年來,中國農(nóng)耕文化連綿不斷,鑄就了中華民族自強不息的精神,使中華民族歷經(jīng)磨難而不倒;鑄就了形式多樣的民俗文化,使人民的生活豐富多彩;特別是鑄就了中華民族以和為貴的理念,孕育了中華民族天人合一的思想,愛好和平,重視和合,追求人與自然和諧,人與社會和諧,人與人和諧。農(nóng)耕文化的這些理念,塑造了中華民族的價值趨向、行為規(guī)范,支撐著中華民族不斷走向可持續(xù)發(fā)展的道路,深深地影響著中國的歷史進程,影響著世界文明的發(fā)展。

傳承農(nóng)耕文化對于全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略具有不可替代的作用。農(nóng)耕文化是我國從未間斷的一種文化,是中國勞動人民幾千年生產(chǎn)生活智慧的結(jié)晶,它體現(xiàn)和反映了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的思想理念、生產(chǎn)技術、耕作制度以及中華文明的內(nèi)涵,浸透了歷代先賢的血汗,凝聚了我們民族的智慧,集中升華了億萬民眾的實踐經(jīng)驗、教訓和成功,反映了中華民族對人與自然之間的關系、規(guī)律的認識與把握。

農(nóng)耕文化發(fā)展到現(xiàn)在,一直受到工業(yè)化和城市化的沖擊,尤其是在當今全球化的浪潮中,更面臨著傳統(tǒng)中斷和特征喪失的威脅。盡管農(nóng)耕文化和工業(yè)文化、城市文化相比,顯得傳統(tǒng)甚至落后,但它所承載的親切鄉(xiāng)音、深摯鄉(xiāng)情,古樸的生活、恒久的價值和不老的傳統(tǒng),它的恬淡悠慢,卻給國人一種閑適安全穩(wěn)定的感覺,而且其中的許多理念即使時至今日,在人們的生活和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展中仍然具有不可替代的作用。

特別是在決勝全面小康攻堅沖刺、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興交匯推進的今天,如何保護、傳承和利用好傳統(tǒng)的農(nóng)耕文化、人文精神與和諧理念,樹立、踐行和創(chuàng)新“綠水青山就是金山銀山”的經(jīng)營理念和鼓勵綠色消費方式,加快發(fā)展“綠水青山”內(nèi)生性和外生性產(chǎn)業(yè),推動形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設新格局,把農(nóng)村生態(tài)文明建設放在一個更加突出的位置。

尊重農(nóng)民,記住鄉(xiāng)愁,維系生物多樣性、保護生態(tài)環(huán)境和促進資源持續(xù)利用,尊重糧食、保障食品安全,傳承民族文化、豐富文化生活,傳承民族特色、保持地方特色和傳統(tǒng)特色,保護獨特景觀、推動鄉(xiāng)村旅游方面具有十分重要的價值。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|