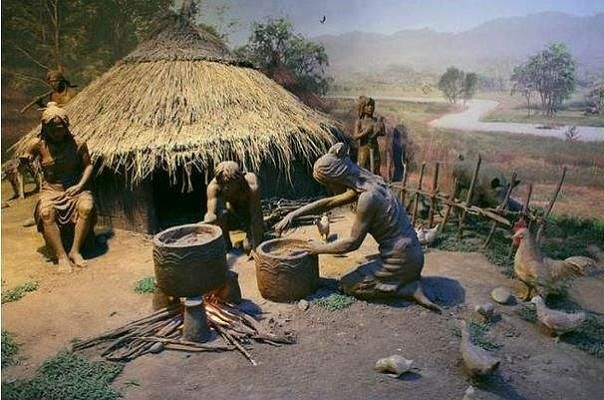

齊魯農(nóng)耕文明是我國(guó)傳統(tǒng)“農(nóng)本”思想的重要來源。“農(nóng)本”思想主要有兩個(gè)側(cè)面。一是強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)乃民眾的安身立命之本,即“五谷食米,民之司命也”(《管子·國(guó)蓄》)、“夫民之所生,衣與食也”(《管子·禁藏》)、“凡五谷者,民之所仰也,君之所以為養(yǎng)也”(《墨子·七患》)。“農(nóng)本”思想的另一個(gè)側(cè)面,則體現(xiàn)于農(nóng)業(yè)與國(guó)家治理、天下安危的關(guān)系上。孔子說“禹稷躬稼而有天下”(《論語·憲問》),第一次深刻揭示了“躬稼”是“有天下”的根本性前提;其后,孟子的“有恒產(chǎn)者有恒心”,則精準(zhǔn)抓住了土地這一農(nóng)耕時(shí)代的根本問題,闡發(fā)了土地的所有權(quán)、收益權(quán)與民心向背、國(guó)家治亂的關(guān)系;子路的“有民人焉,有社稷焉”(《論語·先進(jìn)》),將“民人”與“社稷”(對(duì)土地和五谷的祭祀)并列,“社稷”成為國(guó)家與王權(quán)的代稱,土地五谷與家國(guó)天下合為一體。

秦漢以降,齊魯諸子的“農(nóng)本”思想逐漸上升為國(guó)家價(jià)值理念,正如北魏農(nóng)學(xué)家賈思勰在《齊民要術(shù)》中所概括的,“食者民之本,民者國(guó)之本,國(guó)者君之本。是故人君上因天時(shí),下盡地利,中用人利,是以群生遂長(zhǎng),五谷蕃殖。”歷朝“人君”,無論是秦皇漢武,還是唐宗宋祖,其治國(guó)方略雖然各有千秋,但在“農(nóng)為天下之大本”這一根本價(jià)值理念上,卻是完全一致的。唐太宗稱:“國(guó)以民為本,人以食為命,若禾黍不登,則兆庶非國(guó)家所有”(《貞觀政要·務(wù)農(nóng)》);宋太祖說:“朕以農(nóng)為政本,食乃民天,必務(wù)穡以勸分,庶家給而人足”(《宋會(huì)要輯稿·食貨》)。即便是游牧民族人主中原,也都會(huì)很快將治國(guó)安邦的重心調(diào)整到農(nóng)桑方面,如元世祖忽必烈的治國(guó)大綱即:“國(guó)以民為本,民以食為本,衣食以農(nóng)桑為本。”(《元史·食貨志》)此處“三本”連用,巍然千鈞地顯示出“農(nóng)本”在王朝價(jià)值體系中的“重中之重”。

“農(nóng)本”思想作為國(guó)家價(jià)值觀,也融人傳統(tǒng)社會(huì)各級(jí)地方官員的執(zhí)政理念和政績(jī)考核中。齊威王時(shí),即墨地方官員因“田野辟,民人給”而被樹為典范,而阿地的官員則因“田野不辟,民貧苦”受到嚴(yán)懲。發(fā)生在齊國(guó)的這兩個(gè)案例,開啟了此后2000多年“治平之樞在郡縣,而郡縣之治首農(nóng)桑”的考核官吏的農(nóng)本模式。這種模式具體來說,就是“各州縣以招民勸耕之多寡為優(yōu)劣,府道以責(zé)成催督之勤惰為殿最”,通過逐級(jí)考核,把“農(nóng)為天下之大本”的價(jià)值理念落實(shí)到地方治理的每一層級(jí)。這一措施取得了明顯的成效,各級(jí)地方官吏都比較注重農(nóng)業(yè)生產(chǎn),不僅推動(dòng)了許多地方性水利工程的興修,而且主動(dòng)作為促進(jìn)了不同糧食作物的推廣。

以清代山東官員推進(jìn)紅薯的種植為例。紅薯是明代中后期由民間傳人中國(guó)的,當(dāng)時(shí)只是在南方數(shù)省的一些零星土地種植。它在北方的廣泛種植,則是清代乾隆嘉慶時(shí)期的事情。乾隆十七年,山東布政使李渭即頒布《種植紅薯法則十二條》,催促各縣奉文勸種。乾隆四十一年,山東按察使陸◇頒刻《甘薯錄》,再度總結(jié)推廣紅薯的種植。數(shù)年后,乾隆帝批復(fù)山東巡撫明興關(guān)于在全國(guó)刊印《甘薯錄》的奏折,“使民間共知其利,廣為栽種”“自是種植日繁,大濟(jì)民食”(參見郭松義:《玉米、番薯在中國(guó)傳播中的一些問題》)。

再舉一個(gè)齊魯柞蠶向全國(guó)推廣的例證。柞蠶又稱“山蠶”“野蠶”,主要分布在山東東部山區(qū),明代之前的柞蠶基本上是野生狀態(tài),山民農(nóng)閑時(shí)摘繭紡絲,獲利頗豐。明清時(shí)期,人多地少的矛盾日益突出,不占耕地的柞蠶開始出現(xiàn)人工放養(yǎng),成為齊魯鄉(xiāng)村增收的一大副業(yè)。清代開始,由于地方官員,尤其是魯籍地方官員的主動(dòng)作為,柞蠶放養(yǎng)又由山東推廣到全國(guó)。如康熙年間諸城劉槳任寧羌州知州,從山東引進(jìn)數(shù)萬只種蠶,在寧羌放養(yǎng),大獲成功,當(dāng)?shù)厝烁心钸@位劉姓知州,將“柞蠶綢”稱為“劉公綢”。雍正、乾隆年間,漢陰知縣郝敬修(高密人)、綿竹縣令安洪德(聊城人)、豐都知縣王縈緒(青州人)、來安知縣韓理堂(濰縣人)、大邑知縣王雋(膠州人)、遵義知府陳玉璧(歷城人)等先后將山東柞蠶引養(yǎng)至陜西、安徽、四川、云南、貴州等省區(qū)。據(jù)清末的《柞蠶簡(jiǎn)法》和《樗繭譜》統(tǒng)計(jì),當(dāng)時(shí)柞蠶的放養(yǎng)

遍布全國(guó)十幾省,其來源均“肇于齊省(山東)登萊諸郡,既而河南之魯山、陜西之寧羌、貴州之遵義、奉天之岫巖,聞風(fēng)興起,轉(zhuǎn)相效仿”,成為“中國(guó)一絕大之富源也”。如遵義知府陳玉璧引養(yǎng)柞蠶后,“遵綢之名,竟與吳綾、蜀錦爭(zhēng)價(jià)于中州……使遵義視全黔為獨(dú)饒”。大致說來,清代柞蠶的放養(yǎng)都是直接或間接從山東傳出的,山東周邊,以民間傳播為主,其他較遠(yuǎn)的地區(qū),則“大都是各地的地方官員”提倡推廣而發(fā)展起來的(參見章楷:《我國(guó)放養(yǎng)柞蠶的起源和傳播考略》)。

以上兩例足以看出地方官員在農(nóng)事方面積極的責(zé)任意識(shí),這與“農(nóng)本”思想作為國(guó)家價(jià)值理念對(duì)他們的影響和塑造是分不開的。明清時(shí)期,山東淄博一帶流行過一本有關(guān)農(nóng)業(yè)的小冊(cè)子,為明朝臨淄知縣耿蔭樓所著,書名為《國(guó)脈民天》,“國(guó)脈”指農(nóng)業(yè)為國(guó)家的命脈,“民天”即“民以食為天”。“國(guó)脈民天”四個(gè)字高度凝練,反映出一名基層官員對(duì)“農(nóng)本”思想的深刻體認(rèn)。

總結(jié)中國(guó)傳統(tǒng)“農(nóng)本”思想,可以給我們很多啟示。其中最重要的啟示之一就是要從國(guó)家的整體高度,理解當(dāng)前的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,使全社會(huì)充分認(rèn)識(shí)到“鄉(xiāng)村興則國(guó)興,鄉(xiāng)村衰則國(guó)衰”的歷史規(guī)律,努力做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。

“民之為道也,有恒產(chǎn)者有恒心,無恒產(chǎn)者無恒心。茍無恒心,放辟邪侈,無不為已。”(《孟子·滕文公上》)這是孟子在輔佐滕文公治國(guó)時(shí)提出的著名論斷。這里所說的“恒產(chǎn)”,主要是指耕地以及由耕地帶來的財(cái)富。在孟子看來,民眾只有穩(wěn)定地?fù)碛凶约旱母兀拍馨残纳睿麄儗?duì)國(guó)家才會(huì)有信心,社會(huì)才會(huì)穩(wěn)定;而民眾一旦失去土地,無論是對(duì)自己的生活,還是對(duì)君主和國(guó)家,都會(huì)喪失信心,這必然會(huì)出現(xiàn)“放辟邪侈”之類的社會(huì)動(dòng)亂。

孟子對(duì)其“恒產(chǎn)方案”有很具體的描述:“五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜,無失其時(shí),七十者可以食肉矣。百畝之田,勿奪其時(shí),數(shù)口之家可以無饑矣。”(《孟子·梁惠王上》)這里的“五畝之宅”“百畝之田”應(yīng)該是孟子時(shí)代山東地區(qū)一戶普通農(nóng)民維系溫飽所必需的生產(chǎn)資料。《孟子》中曾兩次提及“五畝之宅”和“百畝之田”,另一位長(zhǎng)期在齊國(guó)生活的思想家荀子,也同樣提到“五畝之宅”“百畝之田”。生活在魯國(guó)的顏回,“有郭外之田五十畝,足以給飦粥;郭內(nèi)之田十畝,足以為絲麻”,仍然過著“一簞食一瓢飲”的清貧生活。此后的千百年間,所謂“五畝之宅”“百畝之田”,也一直是一戶自耕農(nóng)維系其溫飽的土地界線。這也說明,“耕者有其恒產(chǎn)”的確是孟子思想中“最重要而且最根本”的理論,“假若每家農(nóng)夫都有五畝之宅、百畝之田那樣一塊土地,而又不遭受橫征暴斂的虐政,那么王道就不是空論了”(參見趙儷生:《中國(guó)土地制度史》;李埏、李伯重等:《走出書齋的史學(xué)》)。

孟子“恒產(chǎn)”論的重要性,還在于他已敏銳地意識(shí)到“恒產(chǎn)不恒”的社會(huì)現(xiàn)實(shí)。土地是農(nóng)耕時(shí)代農(nóng)民最大的“恒產(chǎn)”,但同時(shí)也是農(nóng)民最易喪失的“動(dòng)產(chǎn)”。所謂“富者田連阡陌,貧者無立錐之地”,所謂“三代之后,民無恒產(chǎn)”,所反映的正是秦漢至明清兩千年間土地關(guān)系的常態(tài),而由此引發(fā)的治亂興亡,也成了中國(guó)歷代王朝不斷重演的“周期率”,印證了“恒產(chǎn)”論的顛撲不破。

近代以來,農(nóng)民的土地問題,依然是鄉(xiāng)村興衰的焦點(diǎn)。如梁漱溟在山東推進(jìn)“鄉(xiāng)村建設(shè)”時(shí)即認(rèn)為,“和農(nóng)業(yè)最有關(guān)系的當(dāng)然是土地問題”,因而把地主和農(nóng)民的土地的“合作化利用”,作為解決“土地分配不均”的過渡性方案。民國(guó)數(shù)十年間,有關(guān)“耕者有其田”的方案更是林林總總,但正如毛澤東所指出的,在所有“耕者有其田”的方案中,“在中國(guó)條件下,只有我們共產(chǎn)黨人把這項(xiàng)主張看得特別認(rèn)真,不但口講,而且實(shí)做”。共產(chǎn)黨人成功地開展了以億萬貧苦農(nóng)民為主力的土地革命,并在廣大人民群眾的擁護(hù)支持下取得了革命的偉大勝利。

1949年以來,如何確保農(nóng)民對(duì)土地的權(quán)益并激發(fā)生產(chǎn)的能動(dòng)性,成為中國(guó)農(nóng)村發(fā)展的重點(diǎn)之一。中國(guó)探索出了農(nóng)村土地集體所有制,使土地成為全體農(nóng)民穩(wěn)定的“恒產(chǎn)”;圍繞著如何使集體所有制下的土地釋放出更大的活力,中國(guó)探索出了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,增強(qiáng)了農(nóng)民經(jīng)營(yíng)土地的能動(dòng)性和自主權(quán),大大激發(fā)了農(nóng)民的積極性;近年來,在堅(jiān)持農(nóng)村土地集體所有制的前提下,推動(dòng)實(shí)施土地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的“三權(quán)分置”制度,以及與之相配套的全國(guó)性的農(nóng)戶承包地的確權(quán)登記工作。例如,山東沂源的農(nóng)民就形象地將“三權(quán)分置”和“確權(quán)證書”稱為“得實(shí)權(quán),頒鐵證”。

農(nóng)民與土地的關(guān)系,是孟子“恒產(chǎn)”理論的核心,由此又引申出中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)耕文明的若干基礎(chǔ)性問題。

一是保護(hù)小土地所有者(自耕農(nóng))的政策。“恒產(chǎn)”理論始終是以“百畝之田”“五畝之宅”“八口之家”“養(yǎng)父母”“畜妻子”等“小農(nóng)戶要素”立論的:“百畝之田,勿奪其時(shí),數(shù)口之家可以無饑矣”“明君制民之產(chǎn),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,兇年免于死亡”“養(yǎng)生喪死無憾,王道之始也”。“百畝之田”“五畝之宅”構(gòu)成了小農(nóng)戶“恒產(chǎn)”的基礎(chǔ),而“勿奪其時(shí)”則是“恒產(chǎn)”得以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)能”的條件。保證了這兩點(diǎn),千百萬小農(nóng)就有了安居樂業(yè)的可能,這也就是“王道之始”。這些思想在后世大都演化為歷代王朝的主要經(jīng)濟(jì)政策,如抑制土地兼并,保護(hù)和穩(wěn)固小農(nóng)“恒產(chǎn)”,如“輕徭薄賦,與民休息”等,這都對(duì)小農(nóng)戶的生存產(chǎn)生了積極作用,也造就了傳統(tǒng)社會(huì)以家庭為生產(chǎn)單位的小農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

二是農(nóng)林牧副漁并重的生產(chǎn)觀。中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)耕文明是一種生產(chǎn)范圍寬泛的包括農(nóng)林牧副漁等等在內(nèi)的“大農(nóng)業(yè)”。這種多業(yè)并舉的最早藍(lán)圖,也源于孟子有關(guān)“恒產(chǎn)”的具體方案:“五畝之宅,樹墻下以桑,匹婦蠶之,則老者足以衣帛矣。五母雞,二母彘,無失其時(shí),老者足以無失肉矣;百畝之田,匹夫耕之,八口之家足以無饑矣。”(《孟子·盡心上》)在《孟子》關(guān)于“恒產(chǎn)”的論述中,曾多次提到宅院中植桑養(yǎng)蠶、飼養(yǎng)家畜,也提到魚鱉的捕養(yǎng)、山林的養(yǎng)護(hù)等等。這些頗具實(shí)踐內(nèi)涵的方案,“對(duì)后世農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了重要影響”,形成了農(nóng)林牧副漁并舉、功能比較齊全的農(nóng)業(yè)生態(tài)模式。

三是保護(hù)、節(jié)約自然資源,順應(yīng)自然規(guī)律的生態(tài)觀念。耕地作為最寶貴的自然資源,在孟子的“恒產(chǎn)”理論中占有重要地位,孟子將“耕地”視為國(guó)家“三寶”之首,這對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了長(zhǎng)久影響。清人張英在《恒產(chǎn)瑣言》中即云:“夫孟子以王佐之才,其言王政,一言以蔽之,日‘有恒產(chǎn)者有恒心’而已,日‘五畝之宅’‘百畝之田’而已,日‘富歲子弟多賴’而已。一部《孟子》實(shí)落處不過此數(shù)條。而終之日:‘諸侯之寶三’,土地一也。”對(duì)土地資源的這種珍愛與保護(hù),不僅形成了中國(guó)人的“土地生命意識(shí)”,而且也形成了中國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)耕文明有別于西方的一大特點(diǎn)。與對(duì)土地資源的珍惜相輔相成,孟子在他的“恒產(chǎn)”理論中,也特別強(qiáng)調(diào)對(duì)自然時(shí)序和自然生態(tài)的尊重。他在向梁惠王提出“五畝之宅”和“百畝之田”這一“恒產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)時(shí),還強(qiáng)調(diào)了人與自然和諧是生存發(fā)展與社會(huì)安危的基礎(chǔ),即所謂“王道之始”:“不違農(nóng)時(shí),谷不可勝食也;數(shù)罟不人垮池,魚鱉不可勝食也;斧斤以時(shí)人山林,材木不可勝用也。谷與魚鱉不可勝食,材木不可勝用,是使民養(yǎng)生喪死無憾也。”(《孟子·梁惠王上》)對(duì)自然時(shí)序的遵從,對(duì)自然資源的取用有度,不但可以做到可持續(xù)發(fā)展,還可以擁有山青水綠的美好生態(tài),其中所包含的生態(tài)智慧,無疑可以為當(dāng)下農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)提供寶貴的借鑒。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|