田園,真的是每個人的終極向往?

……

- 婺源 云何堂 -

NO.1 | 壹

婺源得名并非只因油菜花,

還有粉墻黛瓦,石板小道,小橋流水,

關于田園生活的一切美好設想。

白墻黛瓦的徽派建筑交相輝映,

構成了一副醉人的山水田園畫,

一座座明清老宅

向人們訴說著光陰的故事。

所以,避開油菜花季節的人山人海,

婺源還是一個可以讓人沉下心來的地方。

踩一踩田間小徑,嗅一嗅老木頭的味道,

跟著時間敘敘舊,一切都沒那么復雜。

當年吳志軒也就是這么愛上婺源的。

這個北大光華管理學院土木工程系的高材生,

畢業后在房地產里已拼得高薪,

生性愛玩的他卻跑去做旅游。

34歲那年偶然的一次度假,

讓他見證了徽派老房子的濃重歷史感。

一發不可收拾地成為了“老宅迷”。

他覺得,古宅是有生命的,

它們承載了家族的夢想,承載了鄉土的歷史,

倘若離開了故土,離開了家族,

那只不過是一具標本,泥胎木塑而已。

老吳在婺源看了這么多老宅,

感覺最舒服最充實的就是坐在老宅里,

聽主人講家族的故事和老宅的歷史,

讓人會覺得這個宅子是鮮活的。

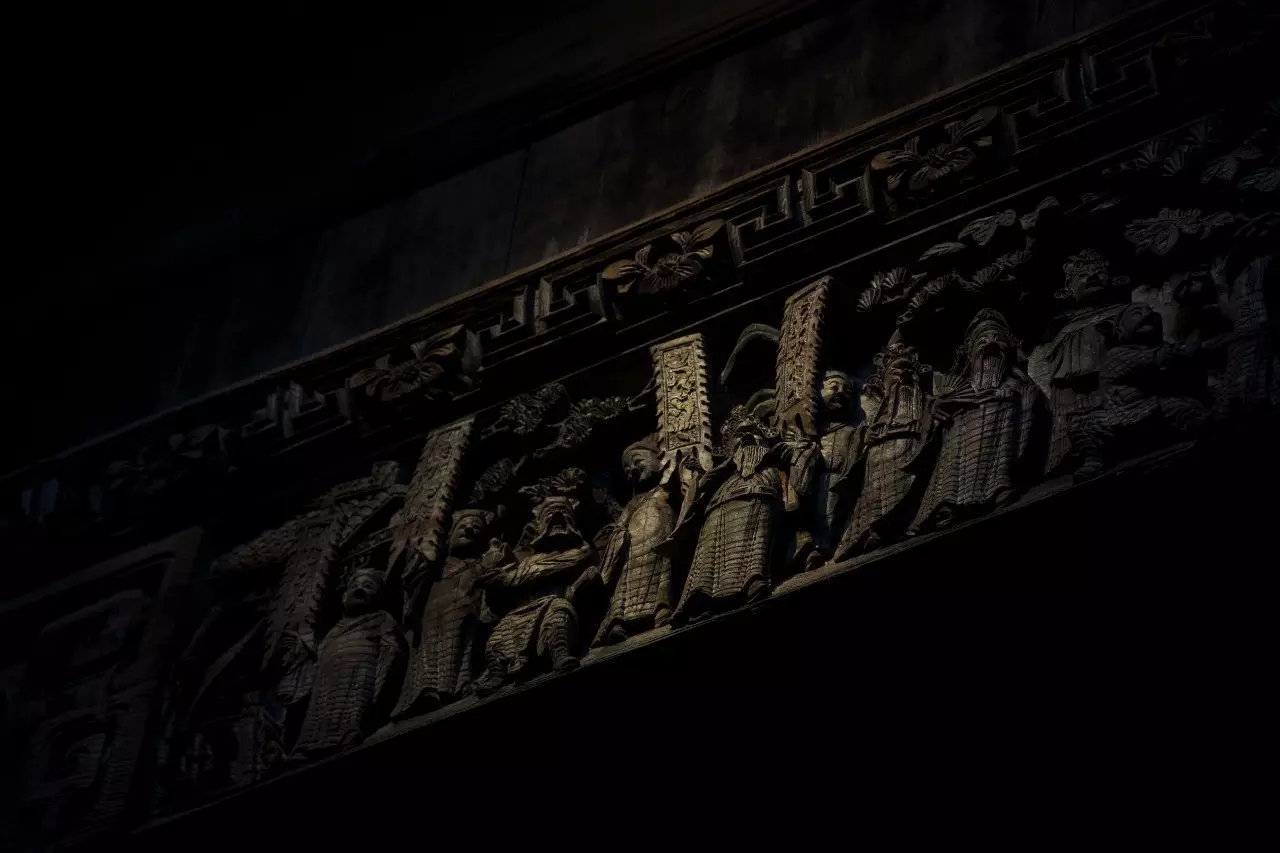

歷經風霜的百年老宅,

它的身上有時間悄悄流過的印記,

風化的磚墻,銹跡斑斑的欄桿,

肆無忌憚的青苔……

NO.2 | 貳

老吳想要喚醒這些古宅,

并非只是在展覽館中的匆匆一瞥,

而是能夠真正體會

這種老建筑的滄桑與厚重。

他找到一棟已有150年歷史的老房子。

老宅建于清晚期,

前堂天井四周,保存完好精美的木雕。

老吳并沒有刻意去改變房子,

裝飾完全就著老房子的架構,

每個局部都力求體現創意,

滿足審美需求。

修繕后的云何堂談不上大變樣,

因為本來就沒去準備爆改

而在細節之處,卻又見著不同。

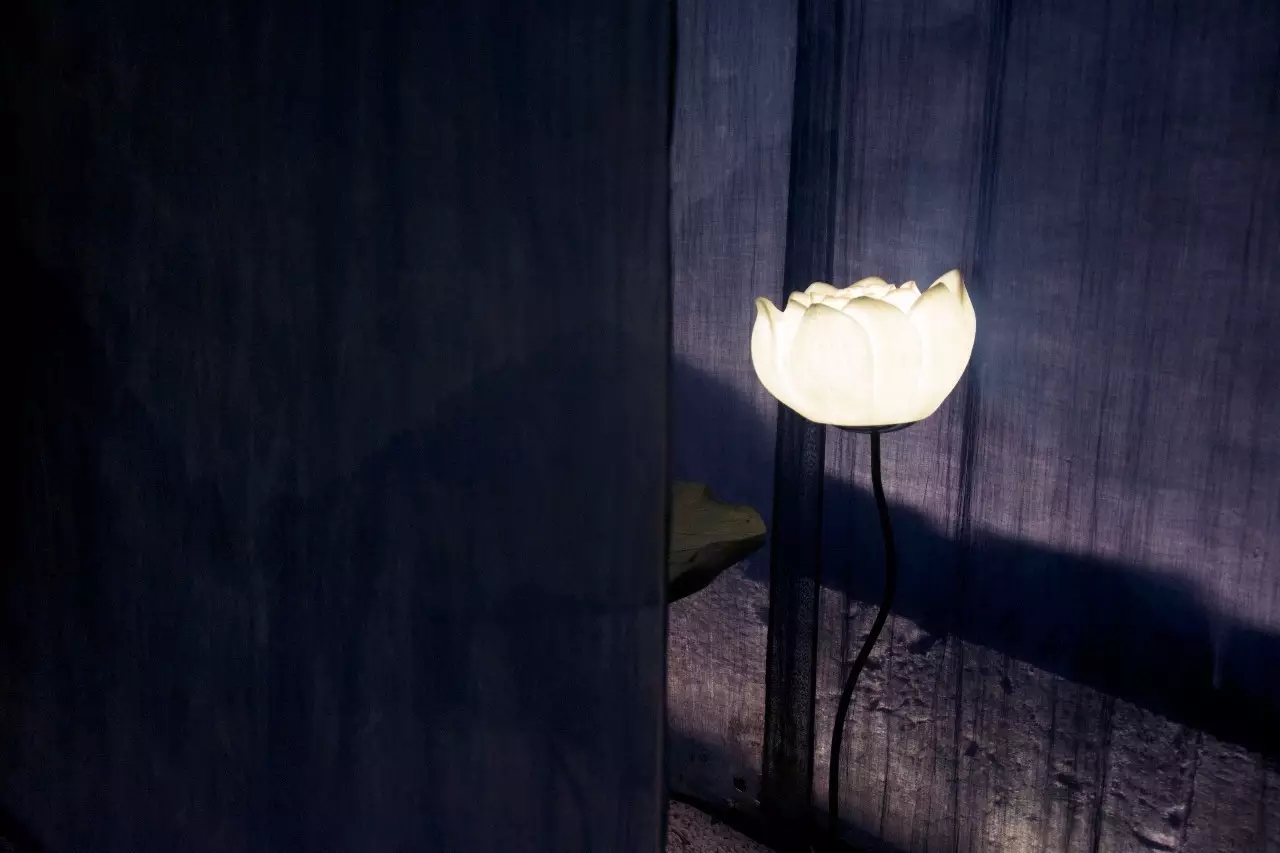

這里處處可見禪意風格,

老吳希望能夠有緣者

提供一個禪修的體驗場所。

客房沒有奢華的用具和驚艷的陳設,

卻能追尋心靈的一份寧靜。

木色的臥室,帶來另一種粗獷之美。

統一的色調,不會顯得特別雜亂,

同時也能化解深色調的沉悶感。

簡單的線條,暖暖的燈光,

暖色調的風格

容易使人聯想到暖暖的情誼。

自然簡約的風尚,

選材也常常以自然擺在首位,

原木材質仿佛將人領入幽森的森林世界,

呼吸著自然的清新氣味,

給予人無限的輕松心情。

在這里,你可以沏上一壺茶,

與朋友閑話無邊,漫談天地。

也可以與老友下棋一局,

趁興而至,盡興而歸。

閑時捧一本書,

享受指尖觸摸到每張紙再翻頁的感覺,

讀到高興處還可以拿筆

在旁邊胡亂說兩句。

NO.3 | 叁

其實,這不是老吳第一次修繕老屋了。

九思堂開始,一直到倚南別墅、繼志堂、

驀然徽舍、務本堂、云何堂,

老吳一直在保護性開發這些老房子。

與一些開發商的“大手筆”不同,

都是從其應有的生活方式入手,

有選擇地復原其特色的場景,

在表現形式上或有一點變化,

但生活氛圍和內涵卻盡量以其傳承為主。

不只是修繕。

曾經的老宅子里有著克己復禮的道德規范,

有恬淡豐富的鄉土生活,

一棟古宅可能承載了太多這樣的故事,

如果將這些全部拋棄,

轉而只是關注建筑本身,

難道不是本末倒置嗎?!

所以老吳說,

古宅的價值絕不僅僅在于建筑美,

更重要的是依附于人、

依附于地方的人文之美!

讓他人能在這里靜凈心境,

體味一種雅致詩意、自在無礙

的閑適生活方式和生活藝術。

老吳還花了五年的時間

開創了婺源古宅度假新模式,

還在嘗試非景區化的

“本土文化生活度假”古村落發展模式,

讓客人更加真實地體驗鄉土生活,

也讓村民能夠獲得更多的收益。

這種純凈的田園禪意生活,

讓人來就不想離開,

上海一位女性客人在云何堂常住已久,

真的將這里當成自己的家。

在這里住上一段時間,

表面的收獲也許是悠閑安逸和輕言細語,

但內心的充盈實不足與外人言,

因為我們需要的,

恰恰是身心的休憩與靈魂的撫慰。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|