上香拜佛、祈求好運,是中國人保持了千百年的風(fēng)俗傳統(tǒng)。隨著現(xiàn)代寺院的經(jīng)濟價值便被不斷開發(fā)利用,眾多寺院的香火錢甚至堆積如山。然而在中國古代封建社會,寺院可不止香火錢,其擁有的財富更是超乎人們的想象。

佛教于東漢初年傳入中國,在魏晉時期開始進入快速發(fā)展階段。在西晉時的長安,曾有位叫竺法護的僧人,不僅道法遠播,“且資財殷富”。長安城中有世家大族想皈依他,想先試探他的德行,便假意借錢二十萬急用。竺法護聽后默然不語,身邊的弟子很快領(lǐng)會到了師父意思,說:“和上(意和尚)意已相許焉”。一次能出借錢二十萬,竺法護的財富之巨可見一斑。

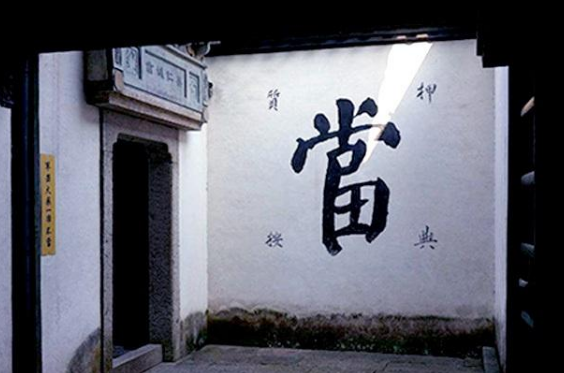

到南北朝時期,當(dāng)時的統(tǒng)治者大多推崇佛法,廣修寺院,不斷促進寺院經(jīng)濟的繁榮發(fā)展。《廣弘明集》中曾經(jīng)記載:梁武帝曾三次舍身同泰寺,其中一次“遍施錢絹銀錫杖等物二百一種,值一千九十六萬。皇太子施贈錢絹三百四十萬,六宮所舍二百七十萬,……朝臣至于民庶并各隨喜,又一千一百一十四萬”。統(tǒng)治階級的大力資助和給予的各種特權(quán),加之世俗地主的豐厚布施,令寺院有了“墾殖土地,兼射商利”的資本。許多寺院財產(chǎn)管理機構(gòu)——“寺庫”,甚至開創(chuàng)了典當(dāng)、儲蓄、匯兌、拍賣等經(jīng)濟模式的先河。

隋唐是中國佛教發(fā)展的鼎盛之時。唐代朝廷敕建國家大寺,不僅國家供養(yǎng),更多有敕賜田莊。其中西明寺,僅唐高宗賜給的田園就有百頃,并配凈人百房,車50輛。開元年間,金城公主奏請,將范陽某“麥田莊并果園一所及環(huán)山林麓”,“永充云居寺山門所用”。在政治庇護下的寺院,甚至越州跨縣,兼并土地,買賣莊園。洛陽昭成寺在40余年之間,買賣兼并土地1.791.5畝;浙江天童寺有田13000千畝,跨三都五縣,有莊園36所;山東長白山醴泉寺有莊園15所。甚至出現(xiàn)“京畿之豐田美利,多歸于寺觀,吏不能制”的局面。

入宋以后,隨著城市的繁榮、城鄉(xiāng)手工業(yè)和商業(yè)的發(fā)展,禪宗寺院的經(jīng)濟生活也進一步世俗化。北宋皇家寺院相國寺,在寸土寸金的開封城占地540多畝,中間有萬人廣場,每月開5次“萬姓交易大會”,進行商品展銷。其中生活用品、手工制品、珍禽異獸等應(yīng)有盡有。除此之外,許多寺院還以碾房、店鋪、倉庫等服務(wù)性商業(yè)項目擴大贏利,甚至以當(dāng)鋪、高利貸等項目經(jīng)營盈利。

然而寺院占據(jù)社會生產(chǎn)資源日益龐大,卻又因各種特權(quán)不能為朝廷所用,甚至有寺院曾聯(lián)合武裝勢力進行反叛。這時候古代統(tǒng)治者便不得不采取強力措施打擊寺院經(jīng)濟,如此便有了中國歷史上著名的“三武一宗”四次大規(guī)模滅佛運動。其中北周武帝滅佛后,“民役稍息,租調(diào)年增,兵師日盛”,確實取得相當(dāng)?shù)某尚В欢鸾套鳛橐环N中國化的意識形態(tài),卻也從未因物質(zhì)毀滅而消逝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|