北京寺廟數(shù)量之眾,居全國之首。清代乾隆年間京城全圖,標(biāo)有內(nèi)外城寺廟1207所,其中觀音寺庵多達(dá)108處,居眾廟之冠。1928年北平特別市登記寺廟1631所,佛教寺院超半數(shù)。20世紀(jì)以來,寺廟數(shù)量銳減,1941年僅存783處,但數(shù)量仍為全國之最。

自北周至五代后周的400余年間,北京三次大規(guī)模接納外地僧人,為本地佛教注入活力,促成佛教寺院包容多元文化體系的形成。遼代燕京,寺廟與僧眾云集,冠絕北方。北宋蘇轍出使遼國時,亦驚嘆此地佛教之盛。遼代以后,北京長期為中原政治中心,其特殊地位持續(xù)推動佛教發(fā)展。

接下來,就讓我們一同看遍北京市內(nèi)佛寺,去探尋那些被歲月塵封的過往,感受佛法的莊嚴(yán)與寧靜,領(lǐng)略古寺獨有的魅力!

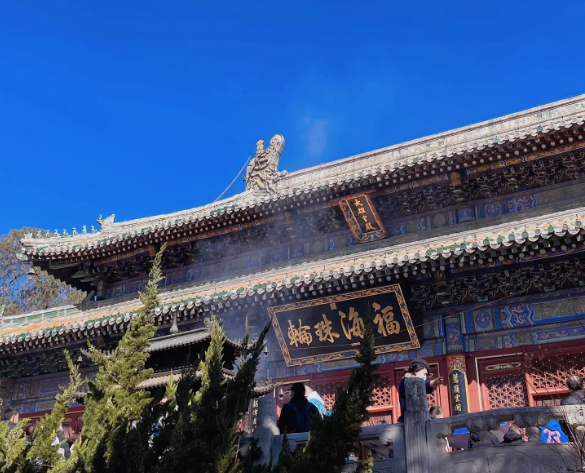

1、雍和宮

地址:北京市東城區(qū)雍和宮大街12號

清康熙三十三年(1694年),康熙帝在此建造府邸、賜予四子胤禛,即后來的雍親王府。雍正三年(1725年),改王府為行宮,稱雍和宮,雍正十三年(1735年),雍正帝駕崩,曾于此停放靈柩,因此,雍和宮主要殿堂原綠色琉璃瓦改為黃色琉璃瓦。

雍和宮,因乾隆皇帝誕生于此,雍和宮出了兩位皇帝,成了“龍潛福地”,所以殿宇為黃瓦紅墻,與紫禁城皇宮一樣規(guī)格。乾隆九年(1744年),雍和宮改為喇嘛廟,特派總理事務(wù)王大臣管理其事務(wù),并成為清政府掌管全國藏傳佛教事務(wù)的中心。雍和宮是清朝中后期全國規(guī)格最高的一座佛教寺院。

雍和宮,1983年被國務(wù)院確定為漢族地區(qū)佛教全國重點寺院,該寺院主要由三座精致的牌坊和五進(jìn)宏偉的大殿組成。從飛檐斗拱的東西牌坊到古色古香東、西順山樓共占地面積66400平方米,有殿宇千余間。

2、法源寺

地址:西城區(qū)法源寺前街7號

法源寺(FayuanTemple),又稱憫忠寺,始建于唐貞觀十九年(645年),唐太宗為紀(jì)念征高句麗陣亡將士建憫忠寺,歷經(jīng)唐、遼、金、元、明、清七朝,現(xiàn)存建筑為清乾隆年間重建。

唐代高僧玄奘曾在此譯經(jīng),遼代寺內(nèi)建塔供奉佛牙舍利,明代成為佛教律宗中心。如今,中國佛學(xué)院所在地,2025年完成大雄寶殿壁畫修復(fù)工程,定期舉辦“法源寺丁香詩會”,寺內(nèi)保存1200余塊歷代經(jīng)板。

法源寺占地面積6700平方米,建筑規(guī)模宏大,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),采用中軸對稱格局,整體坐北朝南,分為中、東、西三路。中路為主要建筑所在,由南至北依次有一字影壁、山門、鐘鼓樓、天王殿、大雄寶殿、觀音殿、毗盧殿、大悲殿、藏經(jīng)樓。法源寺不僅是北京城內(nèi)歷史悠久的古剎,也是中國佛學(xué)院、中國佛教圖書文物館所在地,是培養(yǎng)青年僧伽和研究佛教文化的重要場所。

1979年8月21日,法源寺被北京市人民政府公布為北京市第二批市級文物保護(hù)單位。1983年被國務(wù)院確定漢族地區(qū)佛教中國重點寺院,2001年6月25日,法源寺被中華人民共和國國務(wù)院公布為第五批全國重點文物保護(hù)單位。

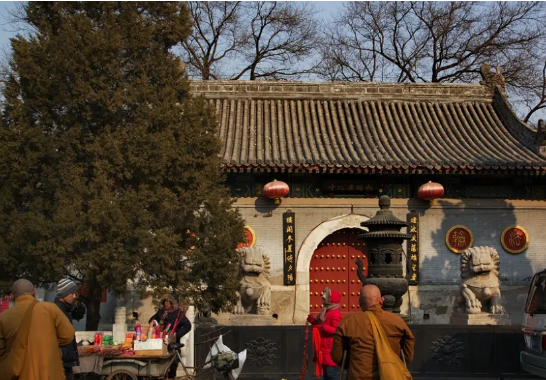

3、廣濟寺

地址:西城區(qū)阜成門內(nèi)大街25號

金代始建,元代稱弘慈廣濟寺,明景泰年間重建,現(xiàn)存建筑為清順治至乾隆時期修繕。

由來:元代高僧耶律楚材曾在此居住,寺內(nèi)藏有明代《大藏經(jīng)》及多尊明代銅佛。

現(xiàn)狀:中國佛教協(xié)會駐地,2024年完成天王殿彩畫保護(hù)工程,每周三舉辦佛學(xué)講座,寺內(nèi)“鐵樹”為乾隆御題。

廣濟寺中軸線建筑現(xiàn)依次為山門、天王殿、大雄殿、圓通殿、多寶殿、舍利閣。殿宇之頂,或覆黃琉璃瓦、或覆綠琉璃瓦、或黃綠相間,熠熠生輝,莊嚴(yán)肅穆。兩側(cè)建筑有鐘鼓樓、東西配殿、僧寮、東西方丈室等。

此外還有東西跨院,尤其在寺院西北隅,有一座建于清康熙十七年(1678)用漢白玉砌成的戒壇,真可謂雕欄玉砌,十分精美。戒壇今稱三學(xué)堂,這是北京市內(nèi)唯一一座清初戒壇,至今保存完好。整個寺院布局嚴(yán)謹(jǐn),整齊對稱,寺中有院,錯落有序,庭院深深,曲徑通幽,古樸素雅,莊嚴(yán)寂靜,是一座典型的清代官式佛寺建筑。政府撥專款進(jìn)行過多次修繕,使殿堂更加清凈莊嚴(yán),環(huán)境優(yōu)雅。

4、廣化寺

地址:西城區(qū)鴉兒胡同31號

始建于元朝時期,是老北京內(nèi)八剎之一,現(xiàn)為北京市佛教協(xié)會所在地。

廣化寺坐北朝南,占地面積約13850平方米,分中、東、西三路,殿宇329間。中路沿中軸線依次為影壁、山門、天王殿、五佛寶殿(大雄寶殿)、藏經(jīng)樓,兩側(cè)對稱排列鐘樓、鼓樓、伽藍(lán)殿、祖師殿、首座寮與維那寮。東路原有戒壇、齋堂、學(xué)戒堂、引禮寮等殿堂,現(xiàn)僅存一進(jìn)院落。西路現(xiàn)僅存二進(jìn)院落,有大悲壇、觀音殿、地藏殿、方丈室、法堂、祖堂等。

廣化寺作為什剎海沿海“十剎”中唯一現(xiàn)存的建筑群,是重要的歷史遺跡。同時,寺內(nèi)保存文物眾多,具有較高的研究價值和藝術(shù)價值,是研究明清至民國時期北京地區(qū)歷史文化、佛教建筑的重要實物參考,具有較高的歷史價值。

1984年5月24日,廣化寺被北京市人民政府公布為北京市第三批市級文物保護(hù)單位。

5、潭柘寺

地址:門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)

潭柘寺(TanzheTemple),是北京有記載的年代最久遠(yuǎn)的寺廟,因寺以龍?zhí)逗丸蠘渎劽?/span>

潭柘寺始建于西晉懷帝永嘉元年(307年),初名嘉福寺。唐武則天萬歲通天年間(696~697年),華嚴(yán)和尚以破敗的嘉福寺為中心重建寺廟,并改名為“龍泉寺”。金熙宗完顏亶于皇統(tǒng)元年(1141年)到潭柘寺進(jìn)香禮佛,并撥款對潭柘寺進(jìn)行了整修和擴建,將寺改名為“大萬壽寺”,是第一位到潭柘寺進(jìn)香的皇帝。

至明代,在其二百多年間的歷史上,潭柘寺進(jìn)行多次整修和擴建,皇帝幾次對寺院賜名,因而寺名屢次更改,曾恢復(fù)舊名嘉福寺,目前的總平面規(guī)模是明代形成的。清康熙三十一年(1692年)康熙帝撥款整修潭柘寺。

康熙三十六年(1697年),康熙親賜寺名為“敕建岫云禪寺”,自此潭柘寺成為了北京地區(qū)規(guī)模最大的一座皇家寺院。寺內(nèi)現(xiàn)存建筑多為明清遺物。潭柘寺位于寶珠峰南側(cè)坡地上,坐北朝南,寺內(nèi)占地0.025平方千米,寺外占地1.12平方千米,加上周圍由潭柘寺所管轄的森林和山場,總面積達(dá)1.21平方千米以上。寺內(nèi)建筑依山勢而建,北高南低。

全寺建筑共分為中路、東路、西路和塔院等幾大部分,構(gòu)成潭柘寺的核心建筑群體。潭柘寺是北京早期佛教文化的發(fā)祥地之一,北京民間有“先有潭柘寺,后有幽州城”的諺語。其建筑規(guī)模亦當(dāng)屬京城寺院之最。

6、戒臺寺

地址:門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)

622年(唐)始建,遼代建戒壇,明代擴建,現(xiàn)存建筑為清康熙至乾隆時期重建。

戒臺寺依山勢而建,坐西朝東,占地面積約4.3公頃,由南北兩路組成。南路為主要建筑所在,自東向西建有山門、鐘樓、鼓樓、天王殿、伽藍(lán)殿、祖師殿、大雄寶殿、千佛閣、觀音殿和九仙殿。山門外有地藏院,坐北朝南,一進(jìn)院落。

千佛閣南北兩側(cè)各有一座院落,稱為南宮院、北宮院,北宮院又稱牡丹院,原為行宮的一部分。南宮院南側(cè)另建有兩座小院為僧房,稱為上院與下院。大雄寶殿南側(cè)建有方丈院,為一座兩進(jìn)院落。東西兩側(cè)分別建有東西靜室。北路為戒壇院,自東向西建有明王殿、戒壇殿、羅漢堂和大悲殿。戒壇院東側(cè)為戒臺寺塔院,其臺下南北并列兩座磚塔。北塔為法均墓塔,為七層八角密檐式塔。南塔為法均衣缽塔,為五層八角密檐塔。

7、云居寺

地址:房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)

605年(隋)始建,唐代刻經(jīng)事業(yè)興盛,遼代建塔,現(xiàn)存建筑為清康熙年間重建。

云居寺占地面積約為74畝,建筑依山勢而建,全部建筑分為南、中、北三路,主要殿宇全部集中建在中軸線上。中路建筑共有六進(jìn)殿宇,自山門起有毗盧殿、釋迦殿、藥師殿、彌陀殿、大悲殿及藏經(jīng)閣和說法堂等。

每座主殿的兩側(cè)都建有配殿及配房。南路主體建筑有祖師殿和地藏殿。北路主體建筑僅有千佛殿一座,其余均為行宮或寺院用房。行宮共三組,每組均自成一個四合式建筑群體,院內(nèi)有甬道連通各個建筑。

8、覺生寺(大鐘寺)

地址:海淀區(qū)北三環(huán)西路甲31號

始建于清雍正十一年(1733年),清乾隆五十二年(1787年)后成為皇家祈雨活動場所之一,1985年10月4日被辟為大鐘寺古鐘博物館并正式對外開放。現(xiàn)為古鐘博物館,2025年完成室外管線改造工程,館內(nèi)藏鐘鈴類文物439件套,永樂大鐘銘文22.7萬字。

覺生寺坐北朝南,前后五進(jìn)院落,由南向北依次為影壁(現(xiàn)已無存)、山門、天王殿、大雄寶殿、后殿、藏經(jīng)樓、大鐘樓與東西翼樓。此外,還有鐘鼓樓和六座配廡分布在兩側(cè)。

9、法海寺

地址:石景山區(qū)模式口大街

1439年(明正統(tǒng))建,由太監(jiān)李童集資建造,現(xiàn)存建筑為明代原構(gòu)。

法海寺坐北朝南,全寺四進(jìn)院落,建在逐層抬高的四層高臺之上,東西面寬72米,南北進(jìn)深150米,占地面積1.08公頃,主要建筑有山門、天王殿、大雄寶殿。山門后是一東西橫向長方形院落,正中設(shè)數(shù)十級臺階,通向天王殿和大雄寶殿,臺階兩側(cè)有石碑兩通。法海寺壁畫布局嚴(yán)謹(jǐn)、刻畫細(xì)膩、技巧純熟、用色考究,其構(gòu)圖、著色、技巧及用料乃至畫基底泥都有較高的歷史價值、藝術(shù)價值、科學(xué)價值和佛教文化研究價值。

1957年10月28日,法海寺被北京市人民政府公布為北京市第一批市級文物保護(hù)單位。1988年1月13日,法海寺被中華人民共和國國務(wù)院公布為第三批全國重點文物保護(hù)單位。截至2022年底,館有藏品數(shù)量58件/套,年度觀眾總數(shù)為60271人。

10、大云峰禪寺

地址:密云區(qū)巨各莊鎮(zhèn)

大云峰禪寺始建于唐朝。因山上荊條繁密,故得名“荊山禪寺”。宋朝重修復(fù)建,更名為“云峰禪寺”。清朝乾隆年間被毀。2002年,由華僑僧人釋夏荊率領(lǐng)佛門眾修共同發(fā)起修復(fù)重建,2003年經(jīng)政府批準(zhǔn)復(fù)建。更名為“大云峰禪寺”。

2009年9月28日,大云峰禪寺獲密云縣民族事務(wù)委員會頒發(fā)宗教活動場所登記證。2009年10月13日舉行頒證儀式,正式恢復(fù)為宗教活動場所。現(xiàn)為密云區(qū)佛教協(xié)會駐地,2025年完成大雄寶殿彩畫修復(fù),寺內(nèi)保存遼代石佛及明代碑刻。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|