2001年被國務(wù)院公布為第五批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位

流坑村建村于五代南唐昇元年間(937-943),至今已有一千多年歷史。是董氏單姓聚族而居血緣村落,全村以董姓為多。宋代,流坑以董氏科第而興旺,成為江南大家族聚居之地,當(dāng)時(shí)有“一門五進(jìn)士,兩朝四尚書、文武兩狀元,秀才若繁星”和“歐(歐陽修)董(流坑董氏)名鄉(xiāng)”之美稱。五桂坊就是為表彰宋仁宗景佑元年(1034)董氏一門五人同時(shí)中進(jìn)士這一盛事而建的紀(jì)念牌坊。江西省有30名以上進(jìn)士的村子僅有4個(gè),流坑村是其中之一,而且也是唯一一個(gè)文物遺址保存完好的村落。該村被專家譽(yù)為中國古代文明的縮影,并有“千古第一村”的美譽(yù)。至明代中葉,從南京辭官回鄉(xiāng)的刑部郎中董燧帶領(lǐng)族人,用將近二十年時(shí)間對(duì)流坑村進(jìn)行了改建。

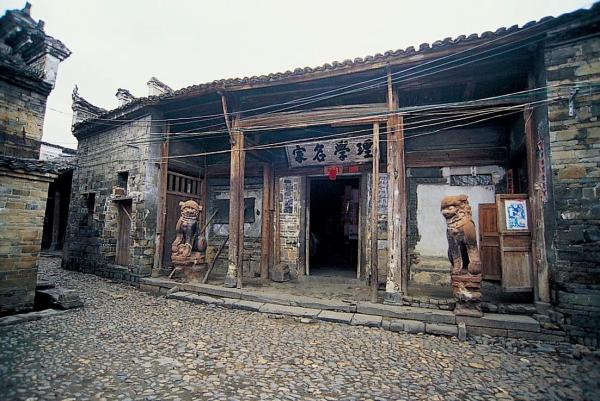

流坑村理學(xué)名家故宅遺址

改建后,原來密如蛛網(wǎng)的小巷,重新以七橫一豎的較寬的街道相連,整個(gè)村子的布局呈梳子形狀。這些傳統(tǒng)建筑中,有古典風(fēng)范的民居建筑,有宏偉壯觀的宗祠建筑,有素雅清凈的廟宇建筑,有功能各異的公共建筑,如樓堂、書院、戲臺(tái)、牌坊等,還有店鋪、水井、橋梁、古墓、古塔遺址等,可以說,我國古代建筑中的基本類型在該村都能夠看到。村中每條巷的巷口都直對(duì)烏江河岸,并且都建有一個(gè)碼頭。在古代中國,只有大城市才能建設(shè)如此多的碼頭。巷口首尾皆設(shè)門和望樓,村人用于關(guān)啟,以利管理和防衛(wèi)。

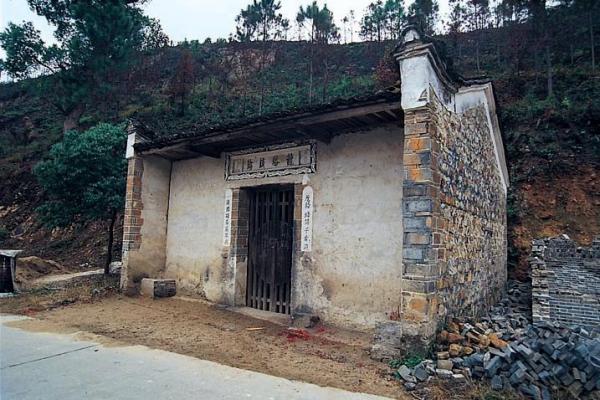

流坑村節(jié)孝坊

流坑古村的民居建筑均為磚木結(jié)構(gòu)樓房,高一層半,格局多為二進(jìn)一天井,布局簡潔,樸實(shí)素雅。外看,一般為長方形平面,用空斗磚墻圍合,清一色的青磚灰瓦馬頭墻;入內(nèi),其格局多為二進(jìn)三開間,一堂一廳,明代多前堂后廳,清代多前廳后堂,面闊三間,明間廳堂,次間臥堂,左右對(duì)稱。流坑村住宅雖不擴(kuò)大排場,但建筑裝飾十分講究,集木、磚、石雕及彩畫、墨繪于一體,文化氣息濃,藝術(shù)品位高,有很多稱得上精品的歷代遺存。

江西流坑村董氏大宗祠石柱

流坑村古建筑有十分鮮明的自身特點(diǎn),專家學(xué)者曾概括為“既非官非民,又亦官亦民;既非城非鄉(xiāng),又亦城亦鄉(xiāng)”,這種與其它地方不同的特殊形制在當(dāng)?shù)貐s具有普遍性,更難得的是,遍布全村的匾聯(lián),豐富的家譜記載,給村中的古建筑提供了確定建造時(shí)間的有力佐證,也較好地保存了一批有確切紀(jì)年的明代及清早期的民居建筑,歷史線索沒有中斷,這對(duì)于研究民居建筑由明向清的演變提供了重要的實(shí)物資料。

江西流坑村水口觀音堂

馬頭墻在很多文章中,講到南方建筑粉墻黛瓦都會(huì)講到“馬頭墻”,因?yàn)檫@種高出屋面的山墻層層疊落,伸出的部分略似馬頭,故被形象地稱為“馬頭墻”。其實(shí)它的真正功能是防火,能擋住隔壁發(fā)生火災(zāi)時(shí)火焰“殃及池魚”,正確名稱為“封火墻”。“封”與“風(fēng)”諧音,所以民間俗稱“風(fēng)火墻”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|