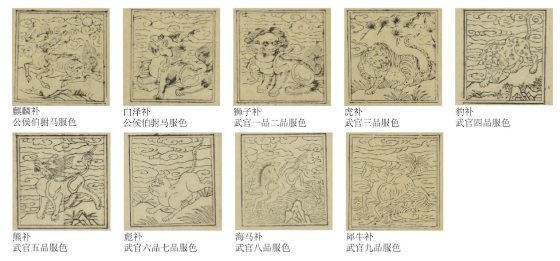

古代官員的官袍上都有哪些飛禽和走獸?各種禽獸圖案的補子代表了什么?

眾所周知,明代官員分為九品,服飾則按照官階的品級有著嚴格的規定。據考,在衣服上繡繪飛禽走獸的補子以區分官階的制度,最早始于明洪武二十四年(1391年)。補子就是一塊縫在官員服裝上的布,上面所繡的不同禽獸,代表了一個人官位的大小。所以,古代官員穿的袍子也叫“補服”。自明代開始,“補子”作為官服上的等級標志,沿用了近600年,成為封建等級制度尊卑高下最突出的代表。

明代服制文武官員的袍子分為三種顏色,補子是文禽武獸。一品至四品袍子的顏色為緋色,五品至七品袍子的顏色為青色,八品至九品袍子的顏色為綠色。九類文官補子上的九種飛禽分別為:一品緋袍,繡仙鶴;二品緋袍,繡錦雞;三品緋袍,繡孔雀;四品緋袍,繡云雁;五品青袍,繡白鷴;六品青袍,繡鷺鷥;七品青袍,繡鸂鶒;八品綠袍,繡鵪鶉;九品綠袍,繡練鵲。

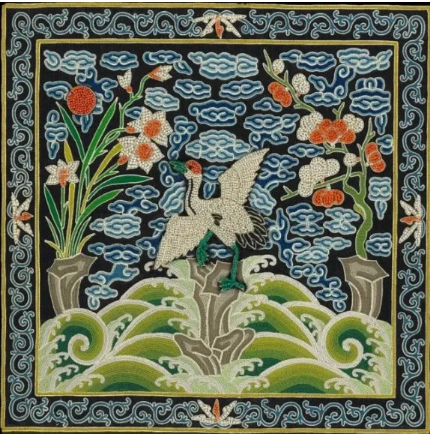

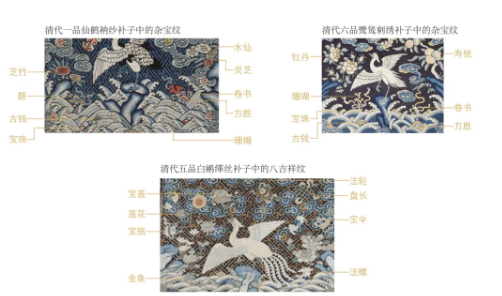

一品文官白鶴緙絲補子

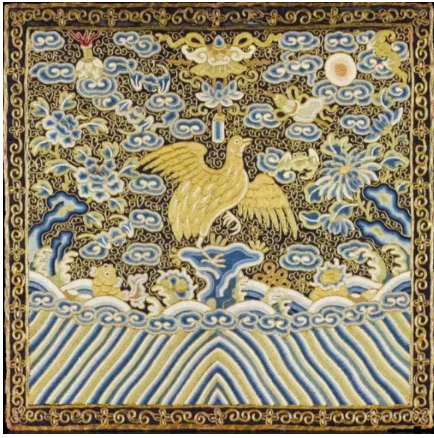

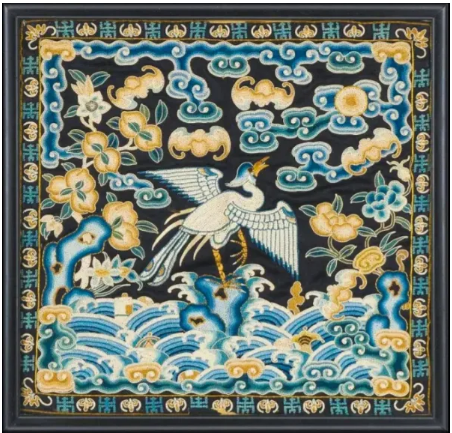

從紋樣的構成上看,頂部裝飾太陽紋和云紋,以代表“天”;中心有走獸或禽鳥,皆望向旭日,代表不同官職之人忠誠于君主;底部飾江崖海水紋,代表著整個國家和社會,排列秩序儼然。禽鳥居于正中,與四周輔助紋樣之間的比例主次分明、繁而不亂。紋樣之規范顯示出的是禮教之莊嚴,是傳統等級制度、封建禮教制度的直觀反映。

一品當朝仙鶴

仙鶴是古代傳說中的仙禽。它美麗超逸,高雅圣潔,在中國文化中象征著道骨仙風吉祥長壽。仙鶴在古代是“一鳥之下,萬鳥之上”,僅次于鳳凰的“一品鳥”。明清一品文官的官服補子紋樣就是“仙鶴”,其原型為“青腳素翼”的丹頂鶴,也稱一品鶴,寓意第一,取其奏對天子之意。皇帝以下文武百官共分九級,其中一品是最高官階。

二品文官錦雞

錦雞亦稱“金雞”“玉雞”“碧雞”,是吉祥的象征。錦雞有一呼百應的王者風范其羽毛色彩艷麗,傳說還能驅鬼避邪,古人十分喜愛用來作為服裝的裝飾,如插在武將的衣背頭冠上,繡在帝王的禮服上,也叫做“華蟲”,表示威儀和顯貴。二品補服綴錦雞,寓意二品文官能像錦雞一樣,剛正不阿,能守耿介之節。

三品文官孔雀

孔雀不僅羽毛美麗,而且有品性,大德大賢、具有文明品質的“文禽”,是吉祥、文明、富貴的象征。

四品文官云雁

雁乃是禽中之冠,自古被視為“五常俱全”的靈物。雁有仁心,對于老弱病殘的大雁壯年大雁絕不會棄之不顧,養其老送其終;大雁有情義,雌雁雄雁相配,從一而終。不論是雌雁死或是雄雁亡,剩下落單的一只孤雁,至死也不會再找別的伴侶;大雁會排列雁陣從頭到尾依長幼之序而排,稱作“雁序”。陣頭都是由老雁引領,壯雁飛得再快,也不會趕超到老雁之前,這是其禮讓恭謙之意。四品官員補服綴云雁紋,寓意其能夠有忠貞仁愛,恭謙有序。

五品文官白鷴(xián)紋

白鷴鳥產于南方,自古以來一直被視為吉祥物。白鷴鳥展翅,象征拋棄塵穢,迎新納福。白鷴鳥喝水象征生活像泉水甘美。此外,它還能趕走災害,祈求豐收,是百姓追求美好生活的象征。白鷴還是一種忠誠的“義鳥”。傳說宋朝少帝趙昺在崖山時,人送白鷴一只,他親自喂養在舟中。少帝投海殉國后,白鷴在籠中悲鳴奮躍不止,終與鳥籠一同墜入海中。

六品文官鷺鷥(lùsī)

白鷺亦稱白鳥,陸機《詩疏》云:“鷺,水鳥也,好而潔白,故謂之白鳥。”白鷺是吉祥之鳥。《魏書官氏志》:“以侍察者官”,取其延頸遠望。另,因飛有序,以喻百官班次。如《禽經》:“寮窠雍雍,鴻儀序”。六品文官補服綴鷺紋,寓意六品文官能像鷺鷥一樣,為官清白,清正廉潔,一路榮華。

七品文官鸂鶒(xīchì)

鸂鶒(xīchì)水鳥名,形大于鴛鴦,而多紫色,雌雄好并游,俗稱“紫鴛鴦”。鸂鶒紋是經常出現在古代藝術品上的吉祥紋飾,但究竟是什么水鳥卻一直有爭議,有現代學者推斷潞就是鴛鴦。

鴛鴦成雙成對,鴛鳴鴦和,象征堅貞忠心。《詩經·小雅》載:“鴛鴦于飛,畢之羅之。君子萬年,福壽宜之”,體現了古代“五倫”中夫妻美好的關系,是一種吉祥的瑞鳥。其作為官員的補子,是取其羽毛上聳,象征堅定忠心;眠宿如有令,喻其兢兢業業。

八品文官飛禽方補為鵪鶉

據《山海經·西山經》云:“有鳥焉,其名曰鶉鳥,是司帝之百服。”在古代“鵪”和鶉”本是兩種鳥。《本草綱目》中記述:“鵪與鶉兩物也,形狀相似,但無斑者為鵪也。”后經語言演化,將二者合稱為一物。鵪鶉之“安”是安全之“安”的諧音,因此又具有“事事平安”和“安居樂業”的象征意義。

九品文官飛禽方補為練雀

練雀,又稱練鵲、綬帶鳥。綬帶鳥屬雀形目,鶇科,棲息于山區或丘陵地帶樹叢中,主要以昆蟲為食。鳥之頭、頸和羽冠均呈黑色且有深藍色光澤,其余部分為白色,尾部有兩根長羽毛。因綬帶為標志官階的飾物,綬帶鳥寓意加官晉爵,官運亨通;“綬”與“壽”同音,亦寓意長壽安康,故綬帶鳥又有福壽雙全之意。

圖必有意,意必吉祥

補子紋樣,將飛禽走獸紋樣人格化,寄托了統治者對人才德行操守的要求;厚重周正的布局,是對江山長治久安、四海升平的象征;而祥瑞紋飾滿布,又是吉象呈瑞的精神追求。清代《古經服緯》中寫:“別尊卑,嚴內外,辯親疏,莫詳于服。”明清服飾中的紋樣,相比于美與個性,彰顯權利、規范禮制之職能更為重要,而審美風尚在這一歷程中不斷流變,裝飾藝術越發繁滿、瑣細,最終登上了繁復絢麗、夸耀盛世的頂峰。

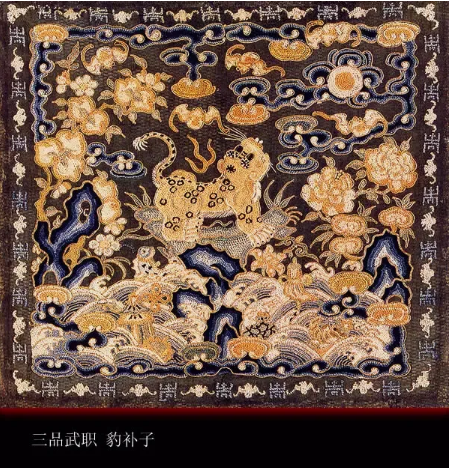

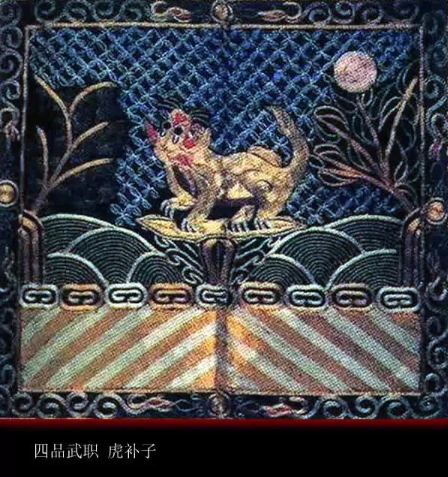

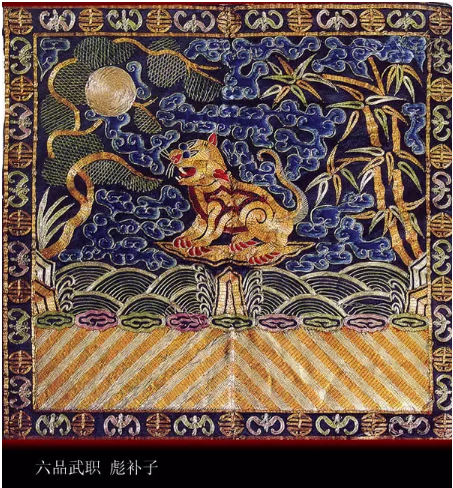

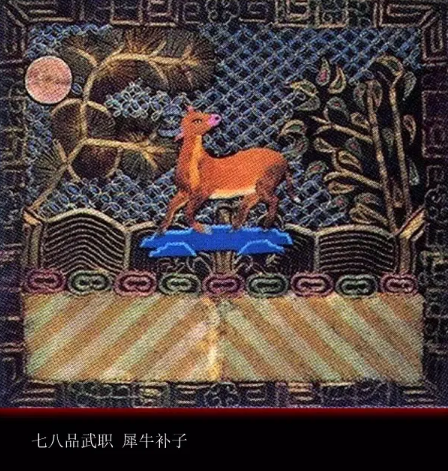

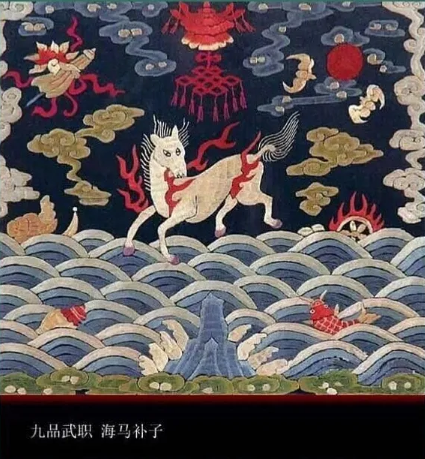

武將一品和二品都是緋袍,繪獅子;三品緋袍,繪老虎;四品緋袍,繪豹子;五品青袍,繪熊;六品和七品都是青袍,繪彪;八品綠袍,繪犀牛;九品綠袍,繪海馬。清代官服補子的鳥獸紋樣和等級與明代大同小異,但個別的有所變化。文官的補子八品換成了鵪鶉,九品換為練雀。武官一品改為麒麟,三品改為豹,四品改為虎。

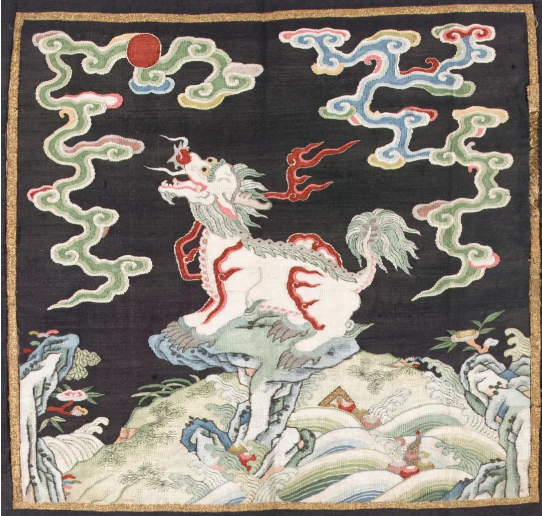

一品:麒麟

象征仁厚祥瑞、武備而不為害。

是古代傳說中的神獸。《大戴禮》說:“毛蟲三百六十,以麟為長。”是龍、鳳、麟、龜四靈之一。麒麟出現是“圣王之嘉瑞”。《說文》的解釋是:“麒,仁獸也。麋身牛尾,一角。麟,牝麒也。”“麒麟設武備而不為害”。“有足者宜踢,有額者宜頂,有角者宜觸,為麟不然,是仁也”。所以,以麒麟為一品武官的官階形象,既象征皇帝仁厚祥瑞,又象征皇帝“武備而不為害”的王道人君形象。

兩者均為獬豸補服

(在清代官補中,有一類非常獨特的補子,它就是監察官員所用的補子。職掌監察的官員也叫風憲官,明清兩代最高的監察機關是都察院,都察院官員及其下屬分支機構官員從官制上雖屬于文官系統,但其所用的補子卻繡有獨角神獸獬豸紋,從而形成清代官制服飾中一道獨特的風景。)

獬豸是古代傳說中的神獸之一。據《述異記》載:“獬豸者,一角羊也。性知人罪。皋陶治獄,其罪疑者,令羊觸之。”將獬豸作為御使補子紋樣,就是借助了其在神話故事中的職能,希望司職者可以同獬豸一般辨別忠奸。

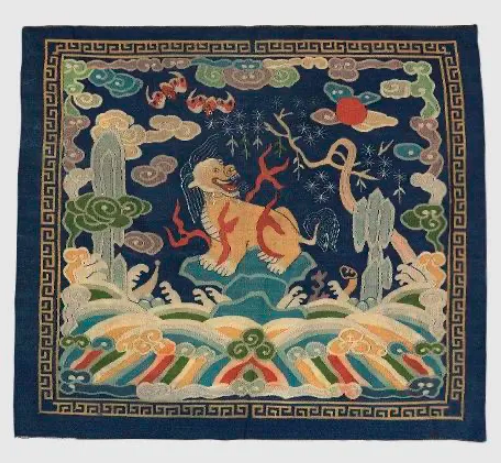

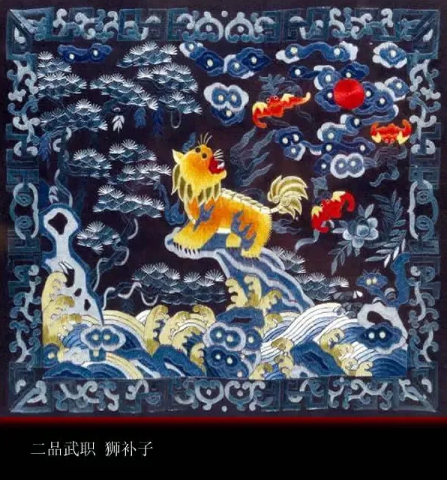

二品:獅子

象征力量與威嚴:獅子體型龐大,氣勢兇猛,是力量與威嚴的象征。武官二品佩戴獅子補子,代表著他們擁有強大的軍事力量和威嚴的氣場,能夠在戰場上震懾敵人,展現出武官的英勇和威武,體現其在軍事上的卓越地位和權威。

三品:豹

在古代神獸排名中,豹在獅子之下,在老虎之上,象征勇猛迅捷。

《說文》的解釋:“豹,似虎圓文。”

《山海經·南山經》記述:“南山獸多猛豹。”《詩經·鄭風》言:“孔武有力”。武官補子排序,豹在狻猊之下,在虎之上,可見古代豹的神獸地位高于老虎而低于狻猊,亦是取其勇猛。

四品:虎

象征威武。

《說文》曰:“山獸之君”,以喻威猛。《宋書·符瑞志》說:“白虎,王者不暴虐,則白虎仁,不害物。”所以,老虎為百獸之王,有王者的智慧,具有“仁、智、信”之范。因此人們視之為吉祥的神獸。能守誠信,驅邪氣,納祥瑞。古代天子的兵權象征即為“虎符”。天子和諸侯的大門上要畫老虎,故稱“虎門”。由于虎威武勇猛,所以古來頗受將帥崇拜。將軍的營帳稱“虎帳”。勇猛之士稱“虎賁”、“虎夫”、“虎士”等。清代武科進士榜為“虎榜”。

五品:熊

象征陽剛。

《說文》的解釋:“熊獸似豕,山居各蟄。”熊虎丑,其子狗。《爾雅》的解釋:“又羆如熊,黃白文。”可見,古代記述了兩種熊:一是狗熊,一是人熊。據《國語·晉語》記載:“黃能入于寢門。”“黃能”即“黃熊”,比狗熊體形大而且勇猛。作為武官官階的形象,正如《詩經·小雅》所說:“唯熊唯羆,男子之樣”,取其陽剛之意。

六品:彪

象征對敵兇狠殘暴。

《揚子法言》曰:“彪靜成文,動成德,以其弸中而彪外也。”宋代周密《癸辛雜識》記述:“諺云:虎生三子,必有一彪。”彪最獷惡,能食虎子也。可見,彪與仁德智慧的虎不同,是一種兇悍殘暴的動物。作為武官官階形象,是取其對敵兇狠殘暴之意。

七品、八品:犀牛

七、八品武官補子圖案同為犀牛,象征頑強堅毅。

《說文》的解釋:犀,南徼外牛,一角在鼻,一角在頂,似豕,從牛,尾聲。犀牛的皮可以做鎧甲,但只有水犀牛的皮可以做,故《國語·越語》稱“水犀之甲”。其書的注解說:“今徼外所送,有山犀、有水犀。水犀之皮有珠甲,山犀則無。”用犀牛做武官官階的形象,是取其皮可制甲,角可制矛,兵器犀利之意。

九品:海馬

這是一種海陸兩棲的神獸,象征底層軍官要能在任何環境中同敵人奮勇作戰。

此處的海馬,并不是大海中頭部似馬、單條尾巴向后上方卷曲、體長十幾厘米的海洋動物,而是和陸地吃草的馬模樣相同、背上長出兩只翅膀的神話中的海獸。既能在天空飛翔,也能在洶涌的波濤中穿行。海馬的身世頗為神秘,沒有介紹其詳細情況和象征意義的資料,只是在解釋補子時極為簡單的寥寥數語:“水獸,似馬,水陸雙行,喻水陸皆可攻殺固守。”其文雖短,但意義明確。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|