玄中寺位于山西省交城縣西北十公里的石壁山上,始創(chuàng)于北魏延興二年(472年),建成于承明元年(476年)。因此地層巒疊嶂,山形如壁,故又改名“石壁寺”。

從北魏到隋唐,玄中寺先后駐錫過中國(guó)佛教凈土宗的三大祖師,彌陀凈土信仰從士人階層迅速向中國(guó)民間流傳,進(jìn)而開宗立派,并遠(yuǎn)播朝鮮、日本,玄中古寺成為繼廬山東林寺之后,中國(guó)佛教凈土宗的又一個(gè)祖庭。

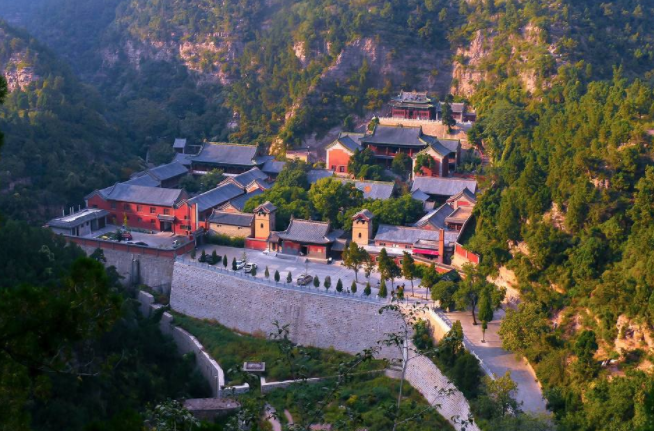

玄中寺在中軸線上由南到北依次分布著天王殿、大雄寶殿、七佛殿和千佛殿等殿堂,從低到高,錯(cuò)落有致,與山勢(shì)融為一體。山門為單檐式門洞,正中是“永寧禪寺”四個(gè)古樸剛健的大字。

天王殿為單檐歇山式,正中供皆大歡喜的彌勒佛像,兩邊為泥塑的持國(guó)天王、增長(zhǎng)天王、廣目天王和多聞天王像。天王殿兩側(cè)為鐘、鼓樓。天王殿往大雄寶殿的南道上的東西兩側(cè)各有一座小碑亭,亭內(nèi)各立一通古碑。西邊是唐代開元二十九年(741年)建立的《石壁寺鐵彌勒像頌并序碑》。東邊是元代至順三年(1332年)重刻的唐元和八年(813年)建立的《唐石壁禪寺甘露義壇碑》。

寺內(nèi)最古建筑為明神宗萬歷三十三年(公元1605年)所建之天王殿、七佛殿、千佛閣、四殿三院,逐級(jí)升高,依山就勢(shì),層層疊置。此外還有鐘鼓二樓、南北塔院、祖師殿、鳩鴿殿、接引殿、準(zhǔn)提殿及僧舍、禪院、客房、齋堂等建筑散布各處;秋容塔雄峙寺東山巔,為宋代遺物。

從佛教的傳承關(guān)系來看,玄中寺同日本佛教凈土宗和凈土真宗有著深厚的歷史淵源,這兩大宗派都繼承了曇鸞、道綽、善導(dǎo)三祖的凈土法門體系,都尊曇鸞、道綽、善導(dǎo)為他們的祖師,視玄中寺為其祖庭。

新中國(guó)成立以來,這兩大宗派的信徒多次來中國(guó)訪問,朝拜玄中寺。1957年,以全日本佛教會(huì)會(huì)長(zhǎng)高階瓏仙為團(tuán)長(zhǎng)、菅原惠慶、竹村教智、冢本善隆為副團(tuán)長(zhǎng)的日本佛教訪華親善使節(jié)團(tuán)與我國(guó)佛教界四眾弟子一道,在寺內(nèi)舉行了慶祝古剎重興及曇鸞、道綽、善導(dǎo)三祖師像開光法會(huì)。菅原惠慶長(zhǎng)老一生曾八次參拜玄中寺,1963年來寺時(shí)還將脫落的牙齒埋于祖師堂前的樹下。1982年菅原長(zhǎng)老圓寂。第二年,其弟子遵照他生前的遺愿,將其部分骨灰送至玄中寺安葬。由此可見,玄中寺在當(dāng)代中日佛教關(guān)系史中占有重要的地位。

據(jù)記載,北魏孝莊帝永安年間,高僧曇鸞在玄中寺創(chuàng)立了佛教凈土宗派,并著有《往生論注》等書。唐代時(shí),日本高僧圓仁來中國(guó)學(xué)習(xí)佛教的天臺(tái)宗和密宗教義,同時(shí)也學(xué)習(xí)了凈土宗教義,從此中國(guó)佛教中的凈土宗就傳刮了日本。以后,日本高僧源空(號(hào)法然)開創(chuàng)了日本凈土宗,其弟子源信(號(hào)視鸞)又開創(chuàng)了凈土真宗。這兩個(gè)宗派的信徒、弟子都稱中國(guó)的曇鸞、道綽、善導(dǎo)等為祖師,把玄中寺視為祖庭。凡日本這兩個(gè)宗派的佛教弟子來中國(guó)參觀、訪問,都要到玄中寺進(jìn)香。因此,玄中寺又成了中日文化交流的紐帶。

玄中寺獲得新生,那是在新中國(guó)成立后。為貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策,妥善保存佛教文物,當(dāng)?shù)卣畬?duì)寺內(nèi)的殿堂、佛像和文物進(jìn)行保護(hù),并且從1954年起,對(duì)整個(gè)寺院進(jìn)行了大規(guī)模的修繕。重建了大雄寶殿、七佛殿、千佛殿和祖師堂等殿堂,重修了天王殿、山門、鐘鼓樓、碑廊、東峰白塔等建筑。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|