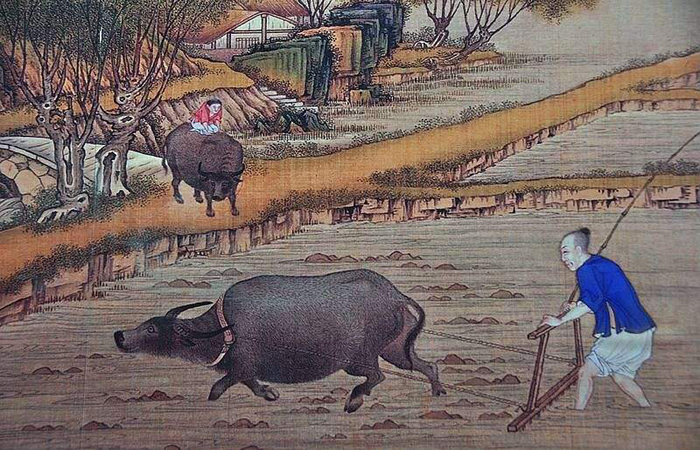

農(nóng)耕文化,可以說是中華文化根之所在,其中農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作器具的發(fā)展歷程,它們代表著一個(gè)地域的生產(chǎn)力發(fā)展水平。在我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展史上,古舊農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作器具作為農(nóng)業(yè)文明的主體,蘊(yùn)含著厚重而又豐富的農(nóng)耕文化。

在世界古代文明中,中國(guó)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)曾長(zhǎng)期領(lǐng)先于世界各國(guó)。主要是由于我們的祖先創(chuàng)造了一整套的精耕細(xì)作、用地養(yǎng)地的技術(shù)體系,并在農(nóng)藝、農(nóng)具、土地利用率和土地生產(chǎn)率等方面長(zhǎng)期處于世界領(lǐng)先地位。我國(guó)廣袤的地域多樣性、民俗多元性形成了中國(guó)農(nóng)耕文化的多樣性,而其秉承的協(xié)調(diào)和諧的三才觀(即天、地、人在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的辯證關(guān)系)、趨時(shí)避害的農(nóng)時(shí)觀(即“不違農(nóng)時(shí)”和“用養(yǎng)結(jié)合”)、辨土肥田的地力觀(即改良土壤,培肥地力)、種養(yǎng)三宜的物性觀(“物宜”“時(shí)宜”和“地宜”)、變廢為寶的循環(huán)觀(即廢棄物質(zhì)資源化、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部物質(zhì)良性循環(huán))、御欲尚儉的節(jié)用觀(即積糧以備荒)更是及大地豐富了中國(guó)農(nóng)耕文化。

改革開放30多年來,我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平迅猛提升,農(nóng)村發(fā)展日新月異,在我們這一代人跨入機(jī)械化、電子化和信息化全新時(shí)代的同時(shí),也親手送別了穿越中華五千年文明史的農(nóng)耕社會(huì)。因此,開發(fā)利用好豐富多彩的農(nóng)耕文明與自然遺產(chǎn)資源,收集整理古舊農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作器具、實(shí)物及其技藝資料,建設(shè)存放、保護(hù)、展覽博物館是傳承農(nóng)耕文化的需要,是啟迪教育后人的需要,是有效保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的需要,是現(xiàn)代人不可推卸的歷史責(zé)任。

農(nóng)耕文化是中華文化的根

時(shí)至今日,農(nóng)耕文化中的許多理念、思想和對(duì)自然規(guī)律的認(rèn)知(如夏歷、二十四節(jié)氣、陰陽(yáng)五行等)在現(xiàn)代仍具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值;在農(nóng)村和農(nóng)民的日常生活中,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中仍起著潛移默化的作用;保護(hù)和傳承農(nóng)耕文化,在保持地域特色、傳承地方文化傳統(tǒng)方面,也發(fā)揮著十分重要的基礎(chǔ)作用。

有利于農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中有許多好的東西,是當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人民依據(jù)自身的自然資源和物種間的關(guān)系,運(yùn)用本土的、獨(dú)特的、獨(dú)創(chuàng)的耕作技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過世代不懈的努力形成并傳承下來的生態(tài)平衡系統(tǒng)和農(nóng)耕文化。農(nóng)耕文化毫無疑問就是先民給我們留下的具有重要傳承價(jià)值的遺產(chǎn),是可持續(xù)發(fā)展的良好資源。

有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境和生物多樣性的基礎(chǔ)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大量使用農(nóng)藥、化肥、除蟲劑、除草劑等化學(xué)品,在殺死害蟲的同時(shí),也傷害了大量有益生物,破壞了生物多樣性。要治理和改善農(nóng)業(yè)的環(huán)境狀況,農(nóng)耕文化中的一些環(huán)境理念值得我們借鑒。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)注重整體、協(xié)調(diào)、良性循環(huán)、區(qū)域差異,充分利用農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)控機(jī)制和自然生態(tài)凈化過程,利用生物間的相生相克的關(guān)系,達(dá)到盡量避免濫用化肥、農(nóng)藥等,減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)既要追求產(chǎn)量,更要注重產(chǎn)品安全,以及農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和農(nóng)民素質(zhì)的提高。

有利于繁榮農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村旅游。都市人們萌發(fā)的鄉(xiāng)愁、鄉(xiāng)戀,是對(duì)生活的一種重新認(rèn)識(shí)與理解,追求自然與和諧、安詳與寧?kù)o,才是人類生活最本質(zhì)的方面。發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游,要以農(nóng)為本,以生態(tài)保護(hù)、文化傳承為主干,以有利于農(nóng)民增收、農(nóng)村受益、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展為目的。農(nóng)耕文化是鄉(xiāng)村旅游的靈魂,也是鄉(xiāng)村旅游可持續(xù)發(fā)展的源泉。

保護(hù)和傳承農(nóng)耕文化要堅(jiān)持保護(hù)、發(fā)展和利用并重

目前,各地都比以往更加注重農(nóng)耕文化的傳承與保護(hù),比如我市已經(jīng)評(píng)選出十大古村落并加以改造保護(hù),清河有識(shí)之士自發(fā)建起了農(nóng)耕文化展覽館,王垴等村建起了村史館,等等。然而與農(nóng)耕文化所承載的歷史重任而言,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

保護(hù)好傳統(tǒng)民居和自然村落。古村落和傳統(tǒng)民居是中華文化的重要組成部分,每一個(gè)村落文化景觀,都屬于它自己的一段特殊的發(fā)展歷史。這種發(fā)展歷史經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的沉淀和積累,形成了獨(dú)特的村落文化景觀,并成了生活在其中的人們的共同記憶。這種歷史記憶,不但能增進(jìn)人們彼此間的情感,促進(jìn)族群內(nèi)部的認(rèn)同和包容,同時(shí)還是增加每一個(gè)成員的歷史認(rèn)同自豪感和歸屬感。

建筑是有生命的,跳躍的生命符號(hào)反映的是人文思考,它承載著歷史的滄桑,折射著時(shí)代的進(jìn)步。鄉(xiāng)村傳統(tǒng)的村落、獨(dú)特的建筑布局、生活方式、節(jié)慶習(xí)俗和農(nóng)事活動(dòng)都是農(nóng)耕文化幾千年的積淀。建筑物是最真實(shí)的歷史記錄和有序的文化傳承,具有深厚的文化底蘊(yùn),必須加以保護(hù),因?yàn)檫@些一旦破壞掉,就永遠(yuǎn)不會(huì)有。

構(gòu)建農(nóng)耕文化展覽室。為了方便人們對(duì)農(nóng)耕文化的直觀認(rèn)識(shí),在鄉(xiāng)村構(gòu)建農(nóng)耕文化展覽館、展覽室很有必要。在農(nóng)耕文化的寧?kù)o中,人們更能洞觀滄桑世事,回望人生行止間的哀樂得失,特別是讓不諳稼穡的晚輩們受到較好的傳統(tǒng)教育,知曉我們從哪里來到哪里去。

注重古舊農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作器具的征集,搶救性地收集、整理農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作技藝。政府職能部門、民間熱心人士一道,搶救性地挖掘收集閑置、破敗和瀕臨消失的傳統(tǒng)農(nóng)耕民俗文化遺物,諸如我市農(nóng)村中傳統(tǒng)的犁耙繩索、柴刀斧頭、轆轤水車、推子碾子、織布紡車、榨油砌具以及桌椅板凳、鑿子刨子、角尺墨斗等等,力求求真求實(shí),寧缺勿仿,寧舊勿新,盡可能原汁原味地反映傳統(tǒng)農(nóng)耕民俗用品用具風(fēng)貌。成立民俗研究所,挖掘整理農(nóng)耕器具和傳統(tǒng)手工藝制作技藝,并出版專輯。(文章來源:邢臺(tái)日?qǐng)?bào))

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|