石窟是古建筑的特殊形式,有廣義和狹義之分,廣義的“石窟”是指所有山體洞窟,狹義的“石窟”,僅指由人工開鑿,或利用天然石窟,具有某種用途的洞窟,后者屬于古建筑的另類構造形式。

早在兩漢以前的四川,人們就開鑿有崖墓洞窟。常見的“石”在我國境內的大多為佛教石窟,稱“石寺”。隨著佛教的傳播,在我國的南北朝時期開始了“石窟寺”的建造。現存的敦煌石窟、龍門石窟、云岡石窟為我國最為著名的“石窟寺”。在“石窟寺”開鑿之風的影響下,道教“石窟”也有鑿刻,如宋元時期的四川大足“石窟”和太原龍山“石窟”。“石”內保存的許多文化藝術作品,是研究我國文化發(fā)展史,了解“石窟的演進過程的珍貴資料。

我國石窟寺主要以佛教為主,還有其他的宗教,摩尼教、祆教、景教、道教等等,根據李裕群學者著作的《中國石窟寺》,我國石窟寺分布大致可分四個區(qū)域,即新疆地區(qū)、中原北方地區(qū)、南方地區(qū)以及西藏地區(qū)。

新疆地區(qū)

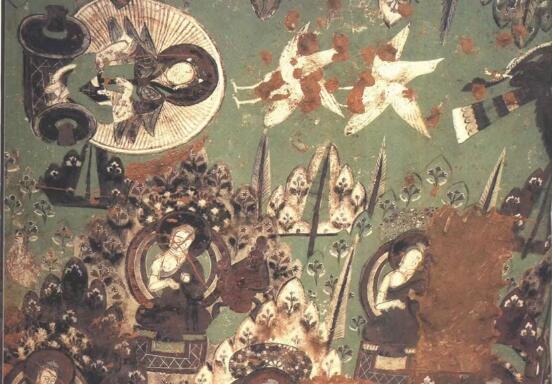

集中于古龜茲、古高昌、古焉耆區(qū)域。位于新疆庫車縣城西南約30千米渭干河出山口東岸崖壁的庫木吐喇石窟,又稱庫木吐喇千佛洞,屬于古龜茲地區(qū)的石窟,現存壁畫數千平方米,以描繪大乘佛教內容為主,壁畫藝術“唐風”較濃,亦有少量雕塑,還有大量的龜茲文、漢文、回骼文的題記,是龜茲文化的重要記載。窟中壁畫多為佛本生故事像。同樣在古龜茲地區(qū)的,還有克孜爾石窟有4個石窟區(qū),正式編號的石窟有236個,大部分塑像都已被毀,還有81窟存有精美壁畫,為古代龜茲國的文化遺存,據考古其早于庫木吐喇石窟。這個地區(qū)石窟雖在西域地區(qū),除了當時的古國開鑿,也不乏漢人在此處進行開鑿。

庫木吐喇千佛洞(圖源《中國石窟庫木吐喇石窟》,僅用于學習交流)

中原北方地區(qū)

北方地區(qū)窟寺數量較多,分布很廣,是中國石窟寺的主要部分。這一地區(qū)有著不少著名的石窟寺。沿河西走廊的敦煌莫高窟、甘肅甘肅永靖炳靈寺石窟、天水麥積山石窟、大同的云岡石窟、洛陽龍門石窟等。其中敦煌莫高窟、云岡石窟、洛陽龍門石窟享譽世界。

敦煌莫高窟現有洞窟735個,保存壁畫4.5萬多平方米,彩塑2400余尊,唐宋木構窟檐5座,敦煌石窟是建筑、雕塑、壁畫三者結合的立體藝術,分南北區(qū),南區(qū)是禮佛活動的場所,北區(qū)是僧人和工匠居住地,莫高窟規(guī)模宏大,其中大量的壁畫和彩塑,大量佛教、神話主題的石窟,還有各種各樣的建筑類型,中心塔柱窟、覆斗頂形窟、殿堂窟、大像窟、涅槃窟、禪窟、僧房窟、瘞窟等具有特色的建筑,敦煌石窟藝術,綿延千年,內容豐富,數量巨大,其藝術形式既繼承了本土漢晉藝術傳統,吸收南北朝和唐宋美術藝術流派的風格,又不斷接受、改造、融合域外印度、中亞、西亞的藝術風格,是絲綢之路上不同文化的碰撞,是世界石窟藝術的代表之一。

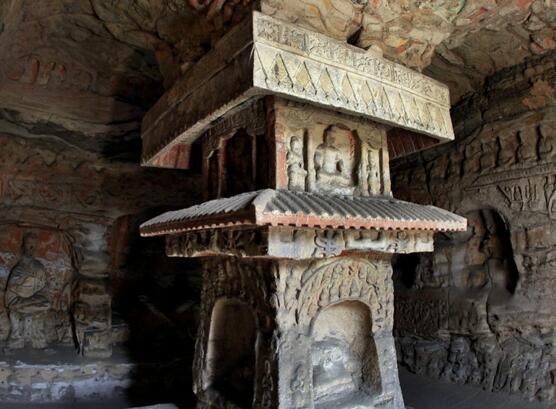

云岡石窟,原名靈巖寺、石佛寺。位于山西省大同市西郊17公里處的武周山南麓,云岡石窟與中國諸多石窟寺比較,最具西來樣式,胡風胡韻極濃。其中既有印度、中西亞藝術元素,也有希臘、羅馬建筑造型、裝飾紋樣、像貌特征等等。云岡石窟是北魏皇室授權開鑿,不僅反映了當時北魏的社會風氣,也展現了北魏與各個文明之間的交流,是中華瑰寶。

云岡石窟內景(圖源云岡石窟官網,僅用于學習交流)

龍門石窟位于河南省洛陽市,石刻藝術品非常多,被聯合國教科文組織評為“中國石刻藝術的最高峰”,石窟則始鑿于北魏孝文帝年間,盛于唐,終于清末。歷經10多個朝代陸續(xù)營造長達1400余年,現存洞窟像龕2345個,造像11萬余尊,建造時采用了大量彩繪,不過如今大多褪色了。龍門石窟造像多為皇家貴族所建皇家石窟。主要有武則天根據自己的容貌雕刻的盧舍那大佛、孝文帝為馮太后鑿古陽洞、蘭陵王孫于萬佛洞造像、李泰為長孫皇后造賓陽南洞、韋貴妃鑿敬善寺、高力士為唐玄宗造無量壽佛等。又經歷天竺、新羅、吐火羅、康國等外國人開窟造像,發(fā)現有歐洲紋樣、古希臘石柱等,堪稱全世界國際化水平最高的石窟。龍門石窟使石窟是中國石窟藝術的“里程碑”,不僅對國內其他石窟的開鑿產生重要影響,甚至遠及東亞朝鮮、韓國、日本等國,如日本奈良東大寺、韓國石窟庵等均受其影響。

南方地區(qū)

南方地區(qū)主要指長江流域及其以南地區(qū),分布地點較廣,江南、四川和云南較為集中。比較早的是南京棲霞山石窟,此外四川地區(qū)也有大量7-8世紀開鑿的石窟,廣西云南浙江都有石窟寺的開鑿。

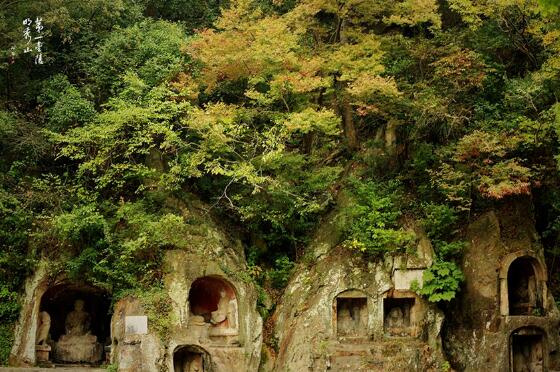

棲霞山石窟千佛巖位于南京棲霞山棲霞寺東北側山崖上,是從南朝齊永明二年至梁天監(jiān)十年(484-511年)逐漸開鑿而成。所有佛像或五六尊一龕,或七八尊一室。佛像現存515尊,佛龕294個,號稱千佛巖。后來,唐、宋、元、明各代相繼在紗帽峰都有開鑿,連南朝在內,共有700尊。佛像大者高數丈,小者僅盈尺。

廣元千佛崖摩崖造像位于四川省廣元市北4公里的嘉陵江東岸,距今已有一千四百年的歷史了,從南到北全長417米,高45米,造像龕窟重疊十三層,現有龕窟四百多個,大小造像七千多尊,根據《廣元縣志》的統計,有唐刻二十七段、五代刻五段、宋刻二十六段、元刻二十六段、明刻八段、無年號者四十一段,另有唐、宋、元、明、清歷朝歷代的文字題記和摩崖碑刻一百多窟。

棲霞山千佛巖外景(圖源南京棲霞山景區(qū)官網,僅用于學習交流)

西藏地區(qū)

西藏地區(qū)的石窟寺大多是中國晚期石窟寺,分布區(qū)域廣,日喀則、拉薩、山南、林芝、昌都地區(qū)以摩崖造像為主。西部阿里地區(qū)主要開鑿石窟寺。

東嘎—皮央石窟群存石窟總數近千座,包括禮佛窟、禪窟與僧房窟、倉庫窟與廚房窟等不同類型的石窟。禮佛窟內繪制有壁畫,內容包括佛、菩薩、比丘、飛天、供養(yǎng)人像、佛傳故事、說法圖、禮佛圖、各種密宗曼荼羅以及動物、植物和不同種類的裝飾圖案。

中國石窟寺的發(fā)展,相較于其他的建筑形式,是比較特別的一種建筑,更具有藝術性,宗教性,同時也是古代中國文化與周邊文化交流的記載。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|