中華民族歷史悠久,華夏文明燦爛奪目,各民族榮辱與共,和諧共處,在漫漫歷史長河中譜寫下了美麗動(dòng)人的樂章。畬族是中華民族民族大家庭中的一員,廣泛分布于閩、浙、贛、粵、皖等省的百余個(gè)市縣。

據(jù)相關(guān)記載,畬族進(jìn)入浙江的時(shí)間最早可溯自唐永泰二年(766),至今已有1200多年的歷史。據(jù)第五次全國人口普查,浙江畬族人口共計(jì)17萬余,主要分布在麗水、溫州、金華、衢州等地。全省共有18個(gè)畬族鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),并于1984年設(shè)立了我國唯一的畬族自治縣——景寧畬族自治縣,成為全國畬族文化的重心。

歷史源流

“畬”字來歷甚古,在《詩》、《易》等經(jīng)書中就已出現(xiàn)。“畬”字讀音有二,讀yú(余),指剛開墾的田;讀shē(奢),意為刀耕火種。“畬”字衍化為族稱,始于南宋時(shí)期。新中國建立后,政府對畬族的族稱問題十分重視。1956年由國務(wù)院正式公布確認(rèn),畬族是一個(gè)具有自己特點(diǎn)的單一的少數(shù)民族。從此,“畬族”成為法定的族稱。

畬族族源歧見很多,但概括起來有外來說和土著說兩種。外來說者認(rèn)為畬族源于漢晉時(shí)代的“長沙武陵蠻”。持這種觀點(diǎn)的主要論據(jù)是“武陵蠻”和畬族有共同的盤瓠([hù])圖騰信奉。(盤瓠,是一個(gè)漢語詞語,意思是古神話中人名,同時(shí)也有泛指南方少數(shù)民族的意思。)持土著說者認(rèn)為畬族源于周代的“閩”人。“閩”是福建的土著,福建最早的主人,其遺裔就是今天的畬族。此外,畬族族源還有“越族后裔說”、“東夷后裔說”、“河南夷的一支”和“南蠻族的一支”等多種說法。總之,眾說紛紜的畬族族源反映了畬族在其歷史曲折發(fā)展和民族形成過程中,同蠻、越、閩、夷以及漢等各族群體彼此互動(dòng)、混化、交融的關(guān)系。

畬族是我國典型的散居民族之一,他們自稱“山哈”,意指“山里的客人”。先來為主,后來為客,先來的漢人就把這些后來的畬民當(dāng)為客人。畬族自稱“山哈”,是與他們的居住環(huán)境、遷徙歷史有關(guān)。隋唐之際,畬族就已居住在閩、粵、贛三省交界的閩南和潮汕等地。他們在極其艱苦的環(huán)境下拓荒殖土。這一時(shí)期,中央王朝在畬族先民聚居的福建漳州、汀州一帶施政,并實(shí)行辟地置屯等一系列發(fā)展經(jīng)濟(jì)的措施,使畬族山鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)得到了進(jìn)一步發(fā)展,畬漢兩族之間的關(guān)系日益密切。宋代開始,畬民陸續(xù)向閩中、閩北一帶遷徙,約在明清時(shí)期開始大規(guī)模遷往閩東、浙南等地的山區(qū)。贛東北的畬族原住廣東潮州府鳳凰山,后遷福建汀州府寧化縣,大約在宋元之后至明代中葉以前遷到此處居住。安徽的畬族約在清末從浙江的蘭溪、桐廬和淳安等縣遷往。

信仰圖騰

畬族是信仰盤瓠的民族。在畬族的傳家之寶“祖圖”和《盤瓠王歌》中,盤瓠信仰細(xì)節(jié)化為一則優(yōu)美動(dòng)人的神話故事,世代相傳,成為畬族精神文化中最重要的組成部分。另一方面,在長期的盤瓠信仰傳承過程中形成了一整套操作性很強(qiáng)的信仰儀式(如祭祖)、工具(如祖圖、祖杖、神牌等),以及與此相應(yīng)的習(xí)俗系統(tǒng)(如“做醮”、“做西王母”、“吃烏飯”等)。而祖圖就是是畬族信仰的主要標(biāo)志之一。他們根據(jù)《高皇歌》的內(nèi)容把盤瓠傳說繪成約40幅左右連環(huán)式的畫像于高約30公分,長約10多米的布帛上,稱為祖圖,世代相傳,每逢祭祖,就掛出來,祀奉甚虔。

清畬族祖圖(部分)收藏單位:浙江省博物館

祖杖又稱“盤瓠杖”、“龍首師杖”、“龍首杖”、“法杖”,也寫作“師杖”,是畬族始祖的象征物。閩東、浙南的畬族祖杖用連根的樹干或者樹干制成,以帶根部樹干為材質(zhì)的形式較為古老,制作的關(guān)鍵處是雕出一個(gè)含珠的龍頭。《龍首師杖志》載:“盤匏王降生于帝嚳高辛四十五年五月初五,為盤、藍(lán)、雷三姓之祖。凡族中有突出的大事、難事需調(diào)解解決,亦可動(dòng)用祖杖,因?yàn)樽嬲仁鞘ノ铮瑢?shí)為圖騰的標(biāo)志,畬族已把它視作民族的保護(hù)神。

原始祖杖收藏單位:麗水市博物館

外觀高50厘采用硬雜木削制而成,以樁部粗大部分及自然分枝削刻成龍首,口吻前頃,下吻長,上吻短,有舌。吻下部腹面雕刻有孕人形紋,留有一長樹莖為杖體,制作粗放,自然成趣。畬族祖杖是宗教祠堂的組成部分,為圖騰崇拜物像之一。原始祖杖存世量極少,是珍貴的民族文物。

清畬族祖杖收藏單位:浙江省博物館

外觀長67厘米,“祖杖”祭祖時(shí)用,亦稱“盤瓠杖”,又名祖棒,龍頭杖。棒上所結(jié)布條,表示祭祖的次數(shù),每祭一次系上一條布,上書自己姓名,祭祖年代。布條上能辨認(rèn)的年代,最早為光緒廿三年,還有很多不能辨認(rèn)的年代。

畬族村寨多以血緣相近的同姓聚族同居。部分由不同姓氏的地緣組織為基礎(chǔ)的異姓聚居。畬村有祠堂和房的組織。祠堂即宗祠,房即宗祠內(nèi)子孫派系分支。畬族的宗族結(jié)構(gòu)是“總祠(公祠)--同姓宗祠(支祠)--房--家庭”。畬族群眾認(rèn)為“藍(lán)、雷、鐘”三姓本為一家人,因而視為同宗。福安畬村藏的清代“藍(lán)、雷、鐘”三姓宗譜中,都有“盤、藍(lán)、雷、鐘”四姓血脈相承的圖表,畬家認(rèn)為畬族本為同宗。

生活習(xí)俗

畬族節(jié)日主要有農(nóng)歷三月三、農(nóng)歷四月的分龍節(jié)、七月初七、立秋日、中秋節(jié)、重陽節(jié)、春節(jié)等。到現(xiàn)在,每年的農(nóng)歷三月三,是全國甚至全球畬民的盛會(huì)。另外,每年農(nóng)歷二月十五、七月十五、八月十五都是畬族的祭祖日。畬家很重視傳統(tǒng)節(jié)日,重視祖先崇拜,每年二、七、八月的十五日為祭祖日,信奉鬼神。此外,畬族也過春節(jié)。過春節(jié)時(shí)除宰雞殺豬外,還要做糍粑,祝愿在新年里有好時(shí)運(yùn),日子年年甜。初一早上,全家叩拜“盤古祖先”,老人講祖先創(chuàng)業(yè)的艱難,過后舉家團(tuán)聚,唱山歌,送賀禮。青年男女則走鄉(xiāng)串寨,以歌傳情,互敘友情。

畬族人民在其漫長的歷史發(fā)展過程中,為了生活需要逐漸形成了眾多的手工技藝,其中較為典型的有彩帶編織、刺繡和銀飾等。

彩帶編織技藝。勤勞淳樸的畬族婦女,不但是生產(chǎn)能手,也是編織刺繡的能工巧匠。彩帶,又稱合手巾帶,即花腰帶,圖案花紋多樣,配色美觀大方。畬族姑娘精心織繡的繡帕或彩帶,送給心愛的情侶,是最好的定情物。畬族姑娘從五六歲起,就跟著母親學(xué)習(xí)編織彩帶,彩帶精致的程度,是衡量姑娘心靈手巧的重要標(biāo)準(zhǔn)。

畬族刺繡。畬族刺繡藝人多為男性。刺繡時(shí)不用圖案,隨心所欲。他們專為畬族女性做嫁衣裳。畬族婦女喜歡在衣裳的領(lǐng)上、袖口、衣襟邊和圍裙上,刺繡各種花鳥和幾何紋樣,甚至有人物,形成一種美麗的圖案花紋。在紋樣結(jié)構(gòu)上,有圖案上的單獨(dú)紋樣,連續(xù)紋樣,角隅紋樣等。紋飾以植物為主,動(dòng)物為次。在刺繡色彩方面,不僅富有畬族風(fēng)格,而且配合的效果也十分艷麗。另外十字繡在畬族刺繡中也廣泛流行。

畬族銀飾。畬族銀飾,作為服飾文化的一部分,是畬族文化資源的重要組成部分。畬族人民以銀飾為美,畬族銀飾蘊(yùn)含著畬族古老歷史信息,象征著財(cái)富,代表了畬族民眾避邪、保平安和崇尚光明的心理訴求。

清畬族插頭花 收藏單位:浙江省博物館

外觀銀飾長15厘米,寬8厘米,兩個(gè)回首鳳凰組成的銀片,下方墜六條細(xì)銀鏈,銀鏈上面墜有眾多銀片,簪為銅質(zhì)。畬族女子在節(jié)日或者走親戚時(shí)所插戴的頭花,銀片用鏈綴飾,走起路來,搖曳生姿。

文學(xué)藝術(shù)

畬族人民在遷徙過程中,在拓荒殖土的同時(shí),創(chuàng)造了絢麗多姿的文化藝術(shù),具有鮮明的民族特色。畬族文學(xué)藝術(shù)十分豐富。畬族山歌是畬族文學(xué)的主要組成部分,多以畬語歌唱的形式表達(dá),包括史詩、說唱、神話傳說與故事等內(nèi)容。畬民喜唱山歌,不僅婚嫁喜慶,逢年過節(jié)唱,而且在生產(chǎn)勞動(dòng)、招待客人、閑暇休息、談情說愛時(shí)唱,甚至在喪葬悲哀時(shí)也以歌代哭傾吐衷情。傳下來的山歌約有一千多篇,計(jì)四五萬行。畬族舞蹈是宗教祭祀禮儀活動(dòng)中的重要組成部分,在本民族各種重大祭典禮儀活動(dòng)中留傳下來。我們所能看到的畬族民間舞蹈幾乎無不與宗教祭祀儀式緊密結(jié)合。畬族民間傳統(tǒng)舞蹈主要有祭祀、喪禮和生產(chǎn)勞動(dòng)等方面的舞蹈。

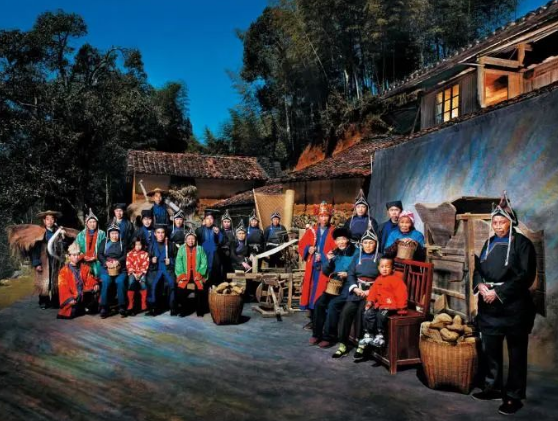

畬族輾轉(zhuǎn)遷徙來浙后與漢族同胞雜居而處,多生活于浙西南山地丘陵間。勤勞質(zhì)樸造就了他們堅(jiān)韌不拔的民族精神,經(jīng)過藍(lán)、雷、鐘等姓族人的奮斗,在浙江這片土地上敘寫出壯麗的詩篇。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|