里坊制是古代城市的一種布局形式,在春秋至漢確立,三國至唐時達到鼎盛期,宋時隨著開放式街市的產生而消失。

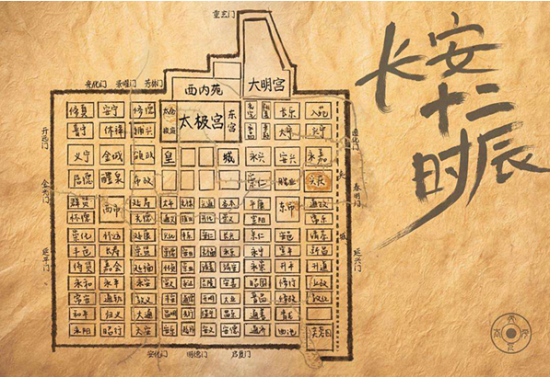

具體做法為將全城分為若干封閉的“里”作為居住區,商業設于定時開關的“市”中,宮殿和衙署占據全城最有利地位。其中“里”和“市”都還以高墻,全城實行宵禁,“里”在北魏之后也稱為“坊”。

早期里坊制總體布局自由,形式多樣,如曲阜魯故都,整體形式自由。

曹魏鄴城開創了一種布局規劃嚴整,功能分區明確的里坊制新格局,全城做棋盤式劃分,“里”和“市”納入棋盤中,符合禮制又有創新,古代都城也從曹魏鄴城開始有一定規模。

宋以后里坊制消亡,形成了開放式街市的城市格局;元大都以棋盤式街道劃分為坊,但并不封閉,形成胡同,明清城市格局基本沿用元大都而建。

嚴格來說,從唐末開始一些商業發達的城市已經開始突破里坊制,比如當時的揚州等地,夜市十分熱鬧,和都城長安形成鮮明對比。

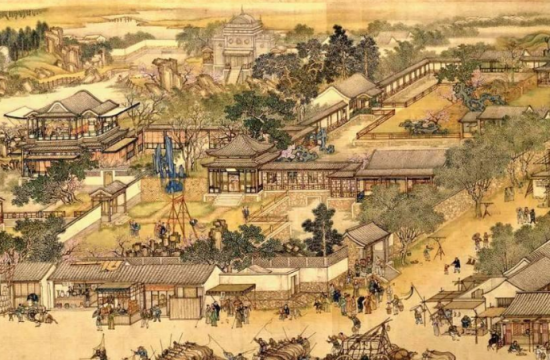

到了北宋東京正式取消了宵禁和里坊制,這主要是里坊制已經阻礙了城市生活和經濟發展,開放的街巷制也給東京城帶來了繁華景象,是中國城市發展史上的重大轉折。

當然,里坊制在早期封建社會也有積極意義,隨著城市規模不斷擴大,城市功能日趨繁復,里坊制有利于保證全城的有序運作和統治者的安全。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|