第一位:后母戊鼎·青銅界的“重量級頂流”

“大家好,我是后母戊鼎,江湖人稱‘司母戊大方鼎’——不過現在官方給我改了名,畢竟‘司’和‘后’在甲骨文里長得像雙胞胎,容易認錯。”這位重達832.84公斤的“青銅巨無霸”,是商王祖庚為祭祀母親戊鑄造的。你以為它只是“傻大黑粗”?錯!鼎身的雷紋、饕餮紋、云雷紋,每一道都藏著商朝人的宇宙觀:饕餮張著血盆大口,是要吞噬邪祟;云雷紋像翻涌的天地,是溝通人神的密碼。當年考古學家挖它時,光是清理土就用了半年,后來想把它運到南京博物院,20多個壯小伙用滑輪組拉了整整八天——放現在,得叫十輛大吊車來幫忙。

第二位:四羊方尊·商朝的“高定酒器”

“叮——您有一份來自公元前13世紀的‘輕奢定制’已送達。”四羊方尊出土時,曾被農民當成廢銅賣了14塊大洋,后來又被文物販子摔成20多塊,修復師傅用焊槍一點點拼回原樣,才讓我們見到它的絕代風華。你看這尊尊,四條羊首從腹部探出,羊角卷曲如云,羊嘴微張似在鳴叫,連羊身上的羊毛都用“浮雕”手法刻得根根分明。更絕的是,尊的底部刻著“乍(作)冊般(盤)尊彝”——這是商王賞賜給史官“般”的酒器,相當于今天的“限量款奢侈品”,喝的不是酒,是身份。

第三位:曾侯乙編鐘·戰國時代的“交響樂團”

“咚——咚——咚——”1978年,湖北隨州擂鼓墩的一聲爆破,驚醒了沉睡2400年的“地下樂宮”。65件編鐘分三層懸掛在銅木結構的鐘架上,最大的一件重203.6公斤,最小的只有5.3公斤。最神的是它們的音域:從C2到D7,跨越五個半八度,比現代鋼琴還多兩個音。《楚商》一奏,金聲玉振;《竹枝詞》一響,婉轉如鶯。當年演奏時,專家用木槌輕敲,竟真的奏出了《茉莉花》——原來古人的“黑科技”,早把聲學原理摸得門兒清。

第四位:馬王堆漢墓帛畫·西漢的“神仙導覽圖”

“歡迎來到西漢貴族辛追夫人的‘云端之旅’。”1972年,長沙馬王堆一號漢墓出土的T形帛畫,把“死后世界”畫得比現實還熱鬧:頂端是日月星辰,中間是人首蛇身的燭龍撐起蒼穹,下方是人間送葬的隊伍,最底層是魚龍托舉的“黃泉”。最妙的是辛追夫人本人的“彩繪”:她面容姣好,發髻高挽,連眼角的皺紋都清晰可見——要知道,2000多年前的顏料能保存至今,全靠墓室里“恒溫恒濕”的天然冰箱(缺氧+棺內液體防腐)。這哪是帛畫?分明是古人的“生死說明書”。

第五位:清明上河圖·北宋的“朋友圈九宮格”

“各位老鐵,我在虹橋給你們直播汴京早市!”張擇端的《清明上河圖》,藏著北宋汴京的“煙火密碼”:虹橋上的人擠得像早高峰,賣梨膏糖的吆喝聲蓋過了賣花擔子的清香;汴河里的貨船掛著帆,船工們赤膊拉纖,汗珠子掉進河里濺起小水花;最絕的是“趙太丞家”藥鋪門口,掛著“治酒所傷真方集香丸”的廣告牌——原來宋朝人也得應付“酒局后遺癥”。全卷824個人物,122棟房屋,30多艘船只,連驢身上的韁繩都畫得根根分明——這哪是畫?是北宋的“城市Vlog”。

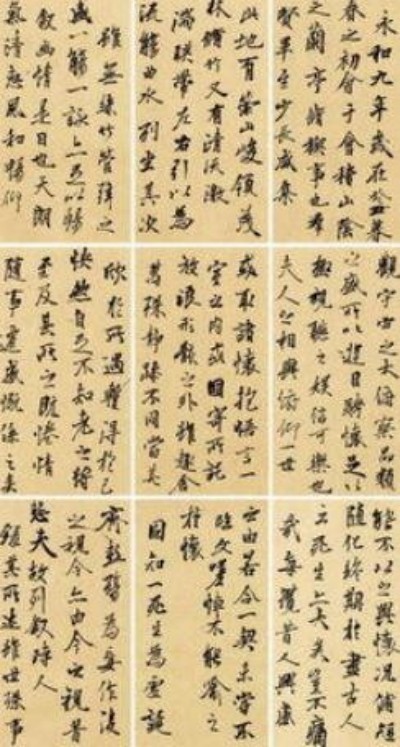

第六位:《蘭亭序》·書法界的“天花板”

“永和九年,歲在癸丑……”王羲之在會稽山陰的蘭亭雅集上寫下這篇序文時,大概沒想到,自己隨手涂鴉的“草稿”,會成為“天下第一行書”。傳說唐太宗李世民愛它愛到骨子里,臨終前讓兒子把《蘭亭序》真跡陪葬昭陵——現在咱們看到的,都是馮承素、褚遂良等人的摹本。最神奇的是,這些摹本竟能“還原”王羲之書寫時的狀態:有的字筆鋒飛白,是他蘸墨太多;有的字筆畫粗重,是他喝高興了手抖;連涂改的“丑”字,都帶著股“我醉欲眠卿且去”的灑脫。

第七位:秦始皇陵兵馬俑·大秦的“地下軍團”

“將軍俑,叉腰;立射俑,拉弓;跪射俑,瞄準——全體注意,目標:六國!”1974年,陜西農民打井時挖出的陶片,揭開了這支“世界第八大奇跡”的面紗。8000多件兵馬俑,千人千面:有的方臉濃眉,是關中士兵;有的高鼻深目,是西域降卒;連鎧甲的甲片數量都按軍銜區分——將軍俑穿18片甲,士兵只穿8片。最絕的是它們的“保存難題”:剛出土時,陶俑身上的彩繪遇空氣就脫落,修復師用“單體滲透加固法”,才讓2000多年前的“軍綠色”重見天日。

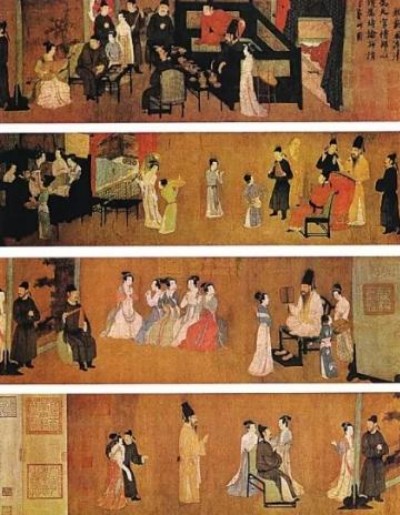

第八位:韓熙載夜宴圖·五代的“派對紀錄片”

“各位客官,今晚的‘韓府夜宴’準時開場!”南唐畫家顧閎中受后主李煜之命,潛入大臣韓熙載的豪宅“偷拍”,回來畫了這幅長卷。你看:第一幕“聽樂”,歌女王屋山彈著琵琶,韓熙載擊鼓助興,眼睛卻盯著舞姬的裙角;第二幕“觀舞”,王屋山跳“六幺舞”,眾人拍板喝彩,韓熙載卻換了便服,靠在椅子上打哈欠;第三幕“宴飲”,大家舉著酒樽碰杯,案上擺著橙子、石榴,連酒壺上的花紋都清晰可見……這哪是畫?是五代十國的“名場面vlog”。

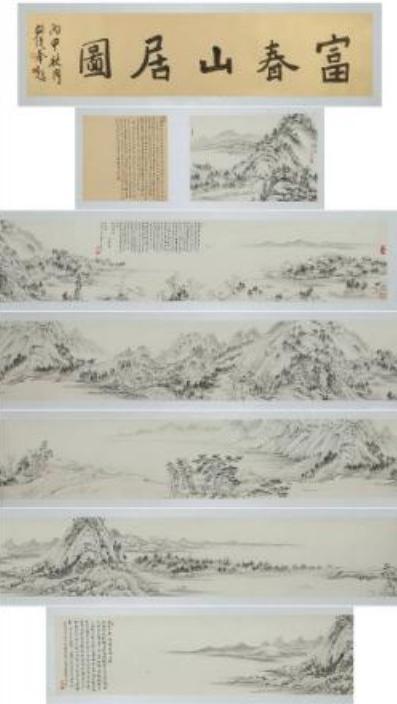

第九位:《富春山居圖》·元朝的“山水朋友圈”

“我把一生的山水,都畫給你看。”黃公望80歲時,在富春江邊支起畫架,用了七年時間,畫出了這卷“畫中蘭亭”。畫卷里,峰巒疊翠,江水如練,漁夫撐著竹筏順流而下,樵夫挑著柴擔哼著小曲——連山間的云氣都畫得若有若無,像剛被風吹散。最傳奇的是它的命運:清朝時被收藏家吳洪裕視若珍寶,臨終前下令“焚畫殉葬”,幸虧侄子沖上去搶,才從火盆里搶救出來,卻被燒成兩段,前半卷《剩山圖》藏浙江博物館,后半卷《無用師卷》藏臺北故宮——直到2011年,兩岸合展,這對“兄弟”才終于“重逢”。

九大鎮國之寶,串起了從青銅到書畫、從祭祀到生活的千年文明。它們不是冰冷的“古董”,而是祖先留給我們的“時光膠囊”——打開它,就能聽見商王的祈禱、看見漢代的月光、觸摸北宋的風。下次去博物館,記得蹲下來,和這些“老祖宗”說說話——畢竟,它們等了我們太久太久。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|