一、木構(gòu)為骨:從夯土到梁柱的生命演進

中國古代建筑的基因里,始終流淌著對木材的虔誠。新石器時代的河姆渡遺址中,考古學家發(fā)現(xiàn)了大量帶榫卯的木構(gòu)件,這些距今7000年的木作遺跡,比歐洲最早的木構(gòu)建筑早了整整四千年。先民們將圓木剖成方材,用“燕尾榫”連接梁柱,用“企口榫”拼接地板,在河姆渡干欄式建筑的遺址里,我們看到了最早的“框架結(jié)構(gòu)”雛形。

真正讓木構(gòu)建筑走向成熟的,是漢代的“抬梁式”與“穿斗式”技術(shù)突破。河南南陽冶鐵遺址出土的漢代鐵斧、鐵錛,見證了工具革命如何推動建筑革命。當工匠們用鐵制工具將原木削切成精確的梁枋,用斗拱替代了原始的立柱疊加,木構(gòu)架終于擺脫了對厚墻的依賴,創(chuàng)造出“墻倒屋不塌”的奇跡。這種“以柔克剛”的智慧,在唐代的佛光寺里達到第一個高峰:東大殿的面闊七間、進深四間,全憑八根立柱支撐起24米長的梁架,斗拱出跳七鋪作,如蓮花層層綻放,將屋頂重量均勻分散到立柱,連地震波都難以撼動。

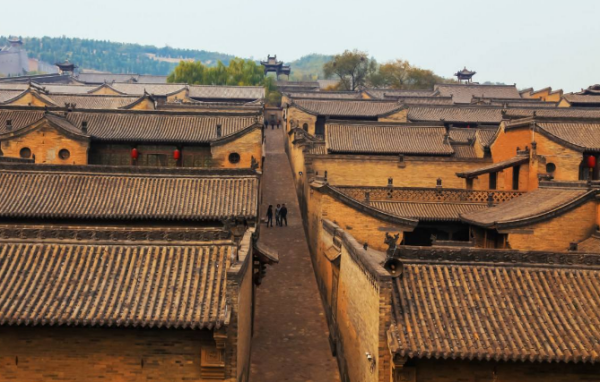

二、院落為魂:天人合一的空間哲學

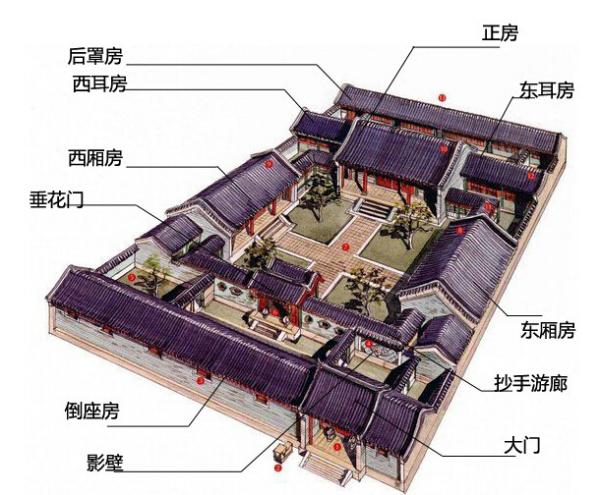

如果說木構(gòu)是建筑的骨骼,那么院落就是它的靈魂。從河南偃師二里頭夏都遺址的“廊廡院”,到陜西岐山鳳雛村西周宮室“前堂后室”的四合院,再到北京故宮“三朝五門”的宏大布局,“院落”始終是中國建筑的核心空間單元。這種被圍墻圍合的方形空間,不僅解決了北方冬季防風保暖的問題,更暗含著“天圓地方”的宇宙觀。《周禮·考工記》記載“方九里,旁三門”的王城形制,本質(zhì)上是將“院落”放大到城市尺度,用圍墻劃分出“內(nèi)”與“外”、“尊”與“卑”的秩序。

四合院的“進”與“深”,構(gòu)建起嚴格的等級序列。北京典型的“四進院落”中,第一進是門房,第二進是客廳,第三進是正房(長輩居住),第四進是后罩房(晚輩居住),每一重院落都對應(yīng)著明確的長幼尊卑。蘇州園林的“移步換景”看似打破規(guī)整,實則通過曲廊、漏窗、假山,在有限空間里營造出“小中見大”的意境,將道家“師法自然”的思想融入磚瓦之間。這種“雖由人作,宛自天開”的空間智慧,讓建筑成為連接天地人的媒介。

三、細節(jié)為韻:一木一石的文化密碼

古代建筑的精妙,藏在那些容易被忽略的細節(jié)里。斗拱是中國建筑的“語法書”,它的出跳次數(shù)、斗口大小、耍頭形式,都對應(yīng)著嚴格的等級制度:故宮太和殿的斗拱出跳十一鋪作,是最高等級的“鋪作制度”;山西應(yīng)縣木塔的斗拱則有54種不同形式,被稱為“中國古建筑斗拱博物館”。這些由木塊、木枋組成的“建筑積木”,不僅能分散屋頂重量,更在視覺上形成優(yōu)美的曲線,讓沉重的屋頂產(chǎn)生“如翚斯飛”的動感。

彩畫則是建筑的“化妝品”,更是防腐的實用技藝。《營造法式》記載的“和璽彩畫”“旋子彩畫”“蘇式彩畫”,分別對應(yīng)皇家、官式、民居建筑。故宮太和殿的龍紋金箔彩畫,在瀝粉貼金的工藝下,讓木構(gòu)建筑在色彩中獲得新生;蘇州拙政園的水磨磚墻,用“磨磚對縫”的工藝將青磚打磨得如鏡面般光滑,既防水又美觀。這些細節(jié)里的匠心,讓建筑超越了實用功能,成為可觸摸的文化記憶。

站在當代回望,那些歷經(jīng)千年風雨的古建筑,早已不是簡單的“建筑物”,而是中華文明的立體檔案。它們用木構(gòu)寫就技術(shù)傳奇,用院落詮釋倫理智慧,用細節(jié)傳遞文化密碼。當我們觸摸佛光寺斑駁的柱礎(chǔ),仰望故宮璀璨的斗拱,這些沉默的建筑正在訴說:真正的文明,從不是征服自然的狂妄,而是與天地共生的智慧。這種智慧,至今仍在滋養(yǎng)著我們的建筑理念——當現(xiàn)代高樓試圖觸摸云端時,古老的木骨院落,依然在提醒我們:最好的建筑,是能讓靈魂安放的地方。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|