新昌這座城或許你早已熟知,即使沒來過,也多半會在風(fēng)行全國的多部電視劇中領(lǐng)略過它的風(fēng)貌。在或長或短的逗留中,有人去新昌大梵宇尋訪源源不絕禪意文明,有人去穿巖十九峰探究曠世的丹霞地貌,有人走走停停只是為了感受這座“東南端倪”。

伴著晨鐘暮鼓,走進(jìn)群山環(huán)抱,山崖壁立。這里有一座寺,名曰:大梵宇。進(jìn)入寺院,拾階而上,每一步都似有年代感。據(jù)說,六朝期間,這里是中國釋教漢化的發(fā)祥地,是最早的彌勒道場,是露臺宗、律宗的祖庭之一。據(jù)《浙江通志》記載:作為釋教中國化象征的大乘釋教般若學(xué)在新昌十分昌盛,其“六家七宗”,除道安一家在北方外,其他都發(fā)源于新昌,在釋教界享有極高的位置。

當(dāng)然,從公元345到現(xiàn)在,大梵宇已經(jīng)有1600多年的歷史了,大梵宇卻并不是一向如此昌盛著......

東晉永和初年(345年),曇光法師前來開山,棲息石窟當(dāng)中,后漸建寺舍,名隱岳寺(在今大梵宇隱岳洞中,乃大梵宇的雛形)。于法蘭來南明山建了元化寺(現(xiàn)為千佛禪院)。支遁法師在石城山建棲光寺。在南明山與石城山的山巒當(dāng)中,其時有元化、隱岳、棲光三寺。寺宇均以石窟形制呈現(xiàn)。齊永明年間(483-493年),元化寺鑿千尊小佛。洞窟建寺后幾經(jīng)興衰,后晉開運(yùn)時(942-946年)重建,始名千佛院。宋時一度更名七寶院。

大梵宇彌勒石像系南朝龕像遺跡,開鑿于齊建武中(494-498年),歷經(jīng)僧護(hù)、僧淑兩代,未遂。梁天監(jiān)十二至十五年(513-516年)僧佑繼襲遺業(yè),更張立異,終成大業(yè)。石窟造像通高16米、頭高4.8米、耳長2.8米、兩膝相距10.6米,作跏趺坐、呈禪定印,造像精美,譽(yù)稱中外,為江南第一大佛。后棲光寺并入隱岳寺改稱石城寺。唐廣明年間(880-881年),寺院毀于烽火。后梁開平三年(909年),重建寺院,稱瑞象寺。宋祥符元年(1088年)改稱寶相寺。明洪武年間(1328-1388年)稱石梵宇。清康熙年間(1662-1722年),重修大殿,裝裱金容,寺貌變新,稱南明寺。

清咸豐年間(1831年-1861年),寺院再度被毀,光緒年間(1871-1908年)重建,后稱大梵宇。新昌大梵宇,自東晉開山以來,歷經(jīng)滄桑。新中國成立后,特別是改革開放以來,大梵宇隨之迎來新的發(fā)展階段。在十方護(hù)法居士的支持下,棲光寺、千佛院相繼康復(fù),大梵宇及其下轄千佛禪院和棲光凈院,三寺呈鼎峙之勢,是一座當(dāng)之無愧的江南名剎

現(xiàn)在,大梵宇按祖制《百丈清規(guī)》進(jìn)行辦理,幾十年來完成了政治安全、場所安全、活動安全、人員安全等多項(xiàng)安全。帶領(lǐng)廣闊僧眾長時間遵循慈善濟(jì)世的佛陀本懷,倡議人世釋教的思維,效勞社會、利益人群,在扶貧、濟(jì)困、救災(zāi)、助殘、養(yǎng)老等方面做些力所能及的作業(yè),為弱勢群體送去溫溫暖關(guān)心,得到了各級政府有關(guān)部門及社會各界人士的好評與必定。2010年,大梵宇獲得首屆全國創(chuàng)立調(diào)和寺觀教堂先進(jìn)集體的榮譽(yù),2014年,大梵宇被評為第一批浙江省四星級宗教活動場所。

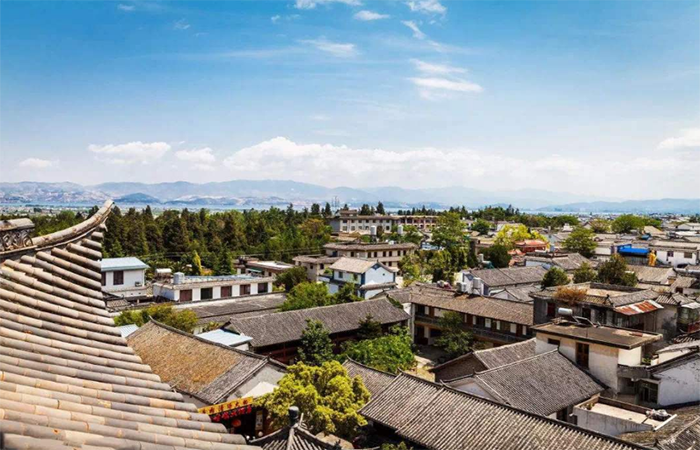

現(xiàn)在,大梵宇內(nèi)古木參天,曲徑通幽,暖冬里的微風(fēng)里似來了江南獨(dú)有的絲絲桂花香,香而不膩。鐘聲、鼓聲、梵唱聲,聲聲遠(yuǎn)揚(yáng),變成廣闊信眾神往的莊重彌勒道場。恰是這生態(tài)與人文的聯(lián)系,不久前,新昌大梵宇文明旅行區(qū)通過了國家5A級旅行景區(qū)景觀質(zhì)量專家評定,正式被列入創(chuàng)立5A級旅行景區(qū)準(zhǔn)備名錄。

版權(quán)歸原創(chuàng)者所有

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|