俗話說(shuō),思路決定出路,而一個(gè)人乃至一個(gè)民族的思維取決于本身的文化屬性,文化屬性決定了一個(gè)人乃至一個(gè)民族一個(gè)國(guó)家的命運(yùn)。從辭源上看,早在《周易》里,中國(guó)古人就有“觀其天文,以察時(shí)變;觀其人文,以化成天下”的說(shuō)法,文化屬性是一個(gè)人乃至一個(gè)國(guó)家最底層的價(jià)值觀、思想意識(shí)組成的習(xí)慣和習(xí)慣代碼。

觀當(dāng)今世界存在的兩大主流文明,無(wú)疑是被稱之為以中華文明為代表的東方文明和以歐美為代表的西方文明。近代中國(guó),自庚子賠款,美國(guó)政府用庚子賠款建立"留美預(yù)備學(xué)校",建立了清華大學(xué)、山西大學(xué)等高等學(xué)府,西方的文化思想與生活、生產(chǎn)方式迅速傳入中國(guó),而語(yǔ)言是文化的載體。英語(yǔ)是清華學(xué)校教學(xué)中主要的語(yǔ)言文字。除了國(guó)文、中國(guó)地理、中國(guó)歷史、修辭等少數(shù)課程用漢語(yǔ)教授外,其余都用英語(yǔ)講授。庚款留美生許先甲在《遣派賠款留美學(xué)生辦法管見(jiàn)》中提出了自己的看法,他說(shuō):“學(xué)生國(guó)文宜稍深。往者考試學(xué)生,泛言學(xué)習(xí)實(shí)業(yè),……同學(xué)中嘗見(jiàn)有習(xí)外邦文史掌故,而于國(guó)文國(guó)故反茫然不知。”可見(jiàn)清華學(xué)生所上西學(xué)課中無(wú)時(shí)無(wú)刻不滲透著美國(guó)的影響。

自80年代,中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái),雖然對(duì)國(guó)人的生活和中國(guó)工業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了翻天覆地的變化,但90年代,伴隨著我國(guó)文化日益向產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)化方向發(fā)展,大量西方的影視、雜志、圖書(shū),電視進(jìn)入中國(guó),數(shù)量之多,內(nèi)容之雜,對(duì)國(guó)人的思想生活方式,乃至價(jià)值觀的滲透,大大的弱化了國(guó)人民族文化的歸屬感和認(rèn)同感,以至于出現(xiàn)了西學(xué)熱,全盤(pán)西化思潮盛行,而導(dǎo)致了我們對(duì)我們本有的文化屬性的斷層和誤解。

一、中華文明源于農(nóng)耕文明

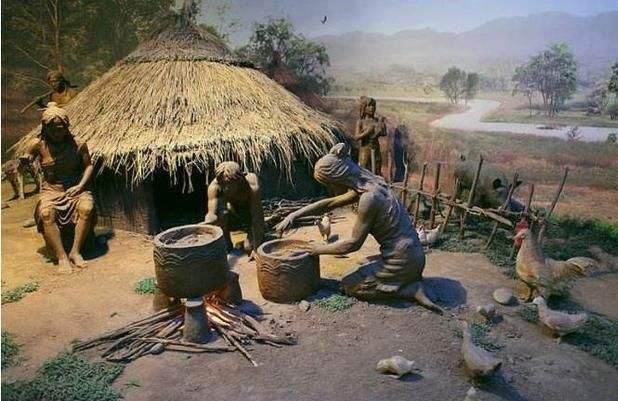

民族文化意識(shí)的形成離不開(kāi)地理氣候環(huán)境,黃河中下游地區(qū)在幾千年前處于溫暖濕潤(rùn)的氣候環(huán)境。適當(dāng)?shù)慕邓蜏嘏臍夂颍怪袊?guó)的農(nóng)業(yè)起源時(shí)間早,傳承時(shí)間長(zhǎng)。古證明,距今五六千年前,在我國(guó)的黃河流域、長(zhǎng)江流域等諸多區(qū)域就有了相當(dāng)發(fā)達(dá)的農(nóng)耕文明。從河姆渡文化發(fā)現(xiàn)有稻作采集栽培的遺物看,迄今已有7000年以上的歷史。

俗話說(shuō),民以食天,早在幾千年前的《黃帝內(nèi)經(jīng)素問(wèn)藏氣法時(shí)論》篇中有此一說(shuō):“五谷為養(yǎng),五果為助,五畜為益,五菜為充。”作為我國(guó)最早的一部醫(yī)學(xué)著作,它給我們提供了世界上最早而又最全面的飲食指南,幾千年過(guò)去,至今為止,國(guó)人的主食依舊是五谷為主。五谷就離不開(kāi)耕種和農(nóng)業(yè)。

秦時(shí)期民間流傳的《擊壤歌》有云:“日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食。”在我國(guó)古代最早的詩(shī)歌總集《詩(shī)經(jīng)》里到處充滿了農(nóng)耕文明的畫(huà)面:《詩(shī)經(jīng)·良耜》篇:“獲之挃挃,積之栗栗。其崇如墉,其比如櫛,以開(kāi)百室。百室盈止,婦子寧止。”刷刷地收割,多多地堆積。堆得像墻一般高,梳篦一般密。上百的谷倉(cāng)都裝滿了。《詩(shī)經(jīng)·豳風(fēng)·七月》反映了其一年四季的勞動(dòng)生活,描繪出一幅風(fēng)俗畫(huà),凡春耕、秋收、冬藏、采桑、染績(jī)、縫衣、狩獵、建房、釀酒、勞役、宴饗,無(wú)所不包。

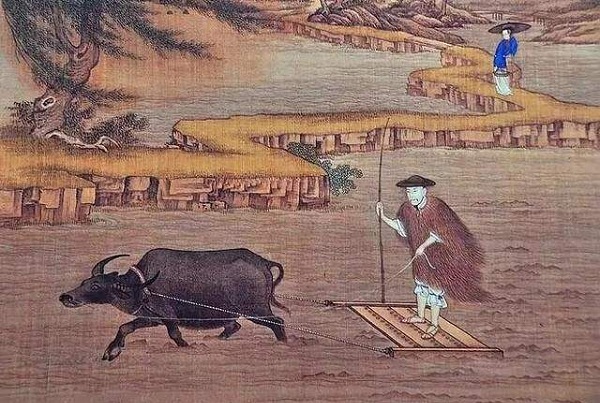

牛郎織女的神話傳說(shuō),呈現(xiàn)的是中國(guó)農(nóng)耕文明的理想,標(biāo)示著一幅農(nóng)耕文明的經(jīng)典圖式。日出而作、日落而息,男耕田、女織布,夫妻恩愛(ài)、男孝女順、兒女繞膝,心靈手巧、農(nóng)耕桑麻、天人合一。

農(nóng)業(yè)也是中國(guó)歷朝歷代根本,宋太祖說(shuō):“朕以農(nóng)為政本,食乃民天,必務(wù)穡以勸分,庶家給而人足”(《宋會(huì)要輯稿·食貨》)。即便是游牧民族人主中原,也都會(huì)很快將治國(guó)安邦的重心調(diào)整到農(nóng)桑方面,如元世祖忽必烈的治國(guó)大綱即:“國(guó)以民為本,民以食為本,衣食以農(nóng)桑為本。”

農(nóng)耕文明決定了中華文化的特征,也形成了幾千年來(lái)中國(guó)民族漁樵耕讀的生產(chǎn)生活方式。“五畝之宅,樹(shù)之以桑;百畝之田,勿奪其時(shí)。”桑蠶農(nóng)耕,是中國(guó)人田園牧歌生活里最美的日常。“采菊東籬下,悠然見(jiàn)南山”,以至于直到幾千年過(guò)去的今天,大部分中國(guó)人心里都埋藏著一個(gè)如同桃花源記的桃園夢(mèng)。

二、農(nóng)耕文明影響下的東方思維

1、天人合一,道法自然

人,作為大自然的一員,生產(chǎn)生活活動(dòng)時(shí)時(shí)都跟自然界發(fā)生著交流,如何處理人與自然的關(guān)系毫無(wú)疑問(wèn)是每個(gè)人乃至每個(gè)民族都需要的面對(duì)的問(wèn)題,而作為農(nóng)耕文明主導(dǎo)下的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),更是跟天地自然氣候有著密不可分的聯(lián)系,由此形成了東方文明的天人合一,道法自然的世界觀和自然觀。和諧共生,中庸之道,農(nóng)耕文明的影響下獨(dú)特的東方思維。

古圣先賢認(rèn)為天是自然,人是自然的一部分,皮之不存毛將焉附,唇亡齒寒,人與自然乃至自然界其它萬(wàn)物同根同源,必然要和諧共生,要和平共處才能讓人更好的生存生活。《淮南子·主術(shù)訓(xùn)》:“先王之法,畋不掩群,不取糜夭,不涸澤而漁,不焚林而獵。豺未祭獸,置罩不得布于野。獺未登魚(yú),網(wǎng)置不得入于水。鷹隼未摯,羅網(wǎng)不得張于溪谷。草木未落,斤斧不得入山林。昆蟲(chóng)未蟄,不得以火燒田,孕育不得殺,彀卵不得探,魚(yú)不長(zhǎng)尺不得取。"

古圣先賢告誡我們我們的吃穿用度都源于自然,所以對(duì)天地自然的尊敬與效法,形成了中華民族獨(dú)有的中庸文化,取用有度,適可而止,取之于民,用之于民,和諧共生,中庸之道讓中華文明歷來(lái)以禮儀之邦文明于世。農(nóng)耕生活的平實(shí)性與和諧性,使中華民族素以仁愛(ài)著稱于世。

2、天下為公的集體意識(shí)和整體觀

農(nóng)耕文明主導(dǎo)下生產(chǎn)生活方式主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主導(dǎo),而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開(kāi)天時(shí)和水利的灌溉,所有的這些勞作都離不開(kāi)集體合作,特別是在古代生產(chǎn)工具和水利灌溉設(shè)施不發(fā)達(dá)和完善的情況下,基本上是靠手工勞作,在遇到天災(zāi)干旱,洪水的情況下,更需要集體的合作,由此而形成了家庭為最小單元的集體,進(jìn)而形成家族,村落,從而形成了中華民族獨(dú)有的家庭觀,家族觀,和集體主義的整體觀。

《禮記·禮運(yùn)》:“大道之行也,天下為公。”《孟子;梁惠王上》“老吾老以及人之老”,“幼吾幼以及人之幼”;國(guó)家興亡,匹夫有責(zé),皮之不存,毛將焉附”,先天下之憂而憂后天下之樂(lè)而樂(lè),修身齊家治國(guó)平天下,位卑未敢忘憂國(guó)”、“茍利國(guó)家生死以,豈因禍福避趨之”的報(bào)國(guó)情懷,“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的浩然正氣,“人生自古誰(shuí)無(wú)死,留取丹心照汗青”、“鞠躬盡瘁,死而后已”的獻(xiàn)身精神等無(wú)不告訴我們?cè)跂|方思維里面,集體利益永遠(yuǎn)大于個(gè)人利益,包括近代中國(guó)出現(xiàn)的,為中華崛起而讀書(shū),全心全意為人民服務(wù),每到農(nóng)歷春節(jié),在漫漫中華大地上就會(huì)出現(xiàn)人類(lèi)史上最大規(guī)模的遷徙活動(dòng),數(shù)億人不遠(yuǎn)萬(wàn)里跨越千山萬(wàn)水只為回家團(tuán)圓,無(wú)不是東方主體集體意識(shí)的延續(xù)和體現(xiàn)。

3、文武雙全,耕讀并重

農(nóng)耕文明文明中,中華文明講究和諧共生,提倡仁愛(ài)之道,但農(nóng)耕是主體,同時(shí)又兼有游牧和漁打獵,自然方式的生產(chǎn)方式,無(wú)論是耕種收割,打柴圍獵,都需要強(qiáng)健的體魄,于是身體作為生存之本顯得異常重要,同時(shí)由于農(nóng)耕文明與游牧民族時(shí)不時(shí)存在戰(zhàn)爭(zhēng)和爭(zhēng)斗,《左傳》中的一句話,國(guó)之大事,在祀與戎”戎即軍事活動(dòng),因此古圣先賢對(duì)于身體的教育,鍛煉和改造異常重視,西周官學(xué)六藝中,射與御就是對(duì)身體的鍛煉和教育。在冷兵器時(shí)代,身體技藝是馳騁沙場(chǎng)的重要資本,故春秋時(shí)期,讀書(shū),不能武槍弄棒,是不能算作士,

但因?yàn)檗r(nóng)耕文明中的仁為主導(dǎo)意識(shí),因此武在中華民族眼中并不意味對(duì)抗和暴力,更多的是個(gè)人修身養(yǎng)性的手段,即使在最追求對(duì)抗的武術(shù)這個(gè)項(xiàng)目中,我們也從不強(qiáng)調(diào)“打倒打死”,我們強(qiáng)調(diào)“以武會(huì)友”,“點(diǎn)到為止”,我們注重“武藝”的同時(shí)更注重“武德”。

4、海納百川,革故鼎新

天地自然時(shí)刻處于變化之中,道法自然的農(nóng)耕文明使得古圣先賢對(duì)自然變化之道有著更深的體悟,道德經(jīng)言,道可道,非恒道,名可名,非恒名。《易傳·系辭》云:富有之謂大業(yè),日新之謂盛德,生生之謂易,成象之謂乾,效法之謂坤,極數(shù)知來(lái)之謂占,通變之謂事,陰陽(yáng)不測(cè)之謂神。“周雖舊邦,其命維新。”“茍日新,日日新,又日新。”無(wú)不體現(xiàn)了東方思維中的革新變化精神。

《論語(yǔ)》曰:‘吾日三省吾身”,亦正是古人告訴我們的不固步自封,固執(zhí)己見(jiàn),善于接納還改變自我。因此在東方思維里面,沒(méi)有固定唯一的標(biāo)準(zhǔn),多元并存,海納百川,因地制宜而實(shí)事求是而并非我們一直被教育的傳統(tǒng)文化就是封建迷信,閉關(guān)鎖國(guó),恰恰相反,真正合道的東方思維一定是與時(shí)俱進(jìn)的,才能生生不息。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|