中國是一個統一的多民族國家,民居形式多種多樣,建筑結構也是異彩紛呈,總體來說,主要還是以木結構為主,包括抬梁式、穿斗式、干闌式和井干式等構架。

四川地大物博,地形、氣候條件在川東、川西、川南、川北都不盡相同,因此,民居形制的類型變化也就十分豐富。調查發現,四川的明代民居因戰火兵災破壞留存較少,大量的古代民居多為清代所建。一些偏遠地區仍保留不少優秀的明清民居實例。

川南民居木工傳統技藝以川南宜賓橫江雙龍一帶的木工技藝為例,當地的房屋以傳統的穿斗式構架為主,這種構架在川南也稱“立材房子”“穿架房子”或“穿架結構”。

穿斗式結構對地形地勢的適應性極強,易于在山地修建,且川南地區森林資源較為豐富,穿斗式所需的木材取材方便,因此川南地區存在大量的穿斗式木構架民居,特別是一些地形復雜、交通不便的山地村落,穿斗式木構架民居所占比例可達九成以上。

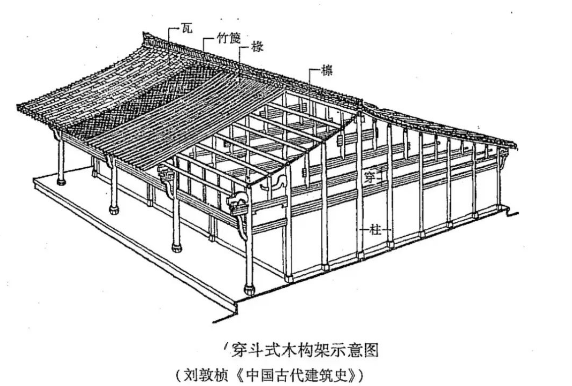

(穿斗式)

穿斗式構架由一些細而密的柱子構成。柱與柱之間用木串穿接,使之連成一個整體,每根柱子上頂著一根檁條。穿斗式構架的優點是,能用較細小的木料建造體形較大的房屋,結構也非常牢固。抬梁式與穿斗式的木構架結構技術在秦漢時已經發展成熟。

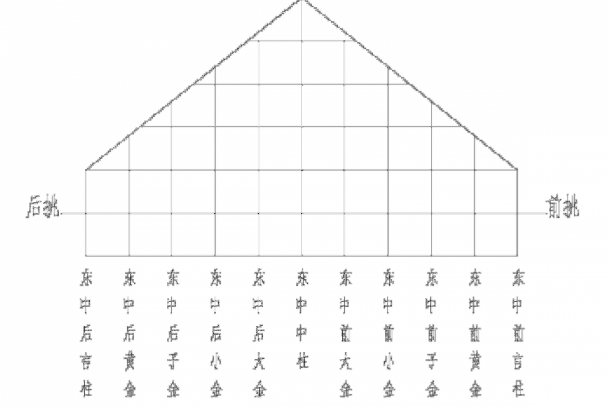

(民居房木工墨法)

川南本地把木工修立材房子稱做“大墨”,做木工家具稱“小墨”。老木工師傅修建立材房子沒有圖紙,圖紙在心中,具體的榫頭和樹眼在簽篾上刻劃。墨法技藝在穿架房子中起核心作用,十分復雜,一般只有同一個師傅傳承技藝的木工才認得,因為其作標記的字體均為師傅自創,一筆連續寫成,看似一個字,實際上是幾個字合攏在一起的寫法,對師傅來說,既節約時間又分辨出每根木料在一座房子中的位置。

川南民居穿斗式串架房工藝的榫頭相接沒有一絲縫隙,穿片沒有接頭,房子沒有圖紙,由幾百皮簽蔑組合。其建筑過程中,推、劈、鋸、改、打眼是基本功,建房首先要開丈竿,把樓牽的高度,挑的高度,檐口的高度,穿片的高度,柱的高度以及橫梁的長度全部刻在這根竿上,方便下料和打眼不出差錯。

從立房子那天,需要把所有的幾百根簽篾檢查一遍,俗語說:“大墨的墨法,小墨的枋枋。”也就是說大墨的墨不能劃錯,錯了就斗不攏,小墨的枋枋斗不攏就是翹的。

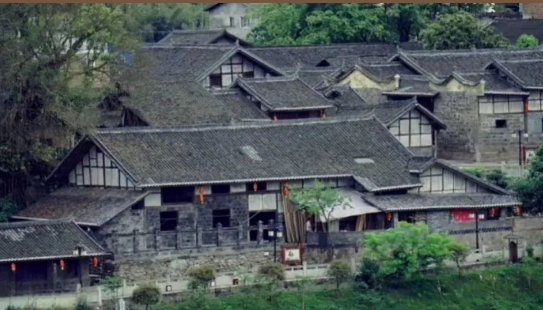

(橫江古鎮)

上世紀80年代,平房出現后,對民居木工技藝的需求減少,近幾十年已基本沒有修造串架房。2018年,宜賓市敘州區川南民居木作技藝被列入四川省非物質文化遺產代表性項目名錄。

川南民居適應了川南地區山地丘陵的多種地形變化和悶熱潮濕的氣候特征,其穿斗木構架擁有良好的柔韌性結構系統,構造做法較為簡單而又靈活,可根據地形和需求進行自由變化。豐富多變的營建處理手法以達到人、居、環境的協調統一,凸顯出川南人民對于多變地形環境的不怯及智慧。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|