蜀道傳統(tǒng)人居環(huán)境景觀是民眾為安身立命而長期進(jìn)行生產(chǎn)生活實(shí)踐創(chuàng)造的成果,本質(zhì)上是人與自然關(guān)系相互作用的產(chǎn)物,蘊(yùn)含著人與自然和諧共生的深厚哲學(xué)文化。本文運(yùn)用多學(xué)科交叉融合的方式,通過研究蜀道傳統(tǒng)人居環(huán)境景觀,洞見蜀道沿線不同區(qū)域基于不同的具體環(huán)境形成不同的人居文化特質(zhì),深入挖掘其中蘊(yùn)藏的華夏傳統(tǒng)農(nóng)耕文化給養(yǎng)和詩意內(nèi)涵,以期為當(dāng)下美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供參考和借鑒。

一般認(rèn)為,在先秦時(shí)期秦惠文王“五丁開山”之前,蜀道就已成為關(guān)中和巴蜀之間的交通要道。蜀道自古就是連接南北絲綢之路、茶馬古道的重要橋梁,是東西南北文化交流的重要紐帶,多元文化在此相融共生,形成了多姿多彩、燦爛輝煌的蜀道人居文化。

要研究蜀道傳統(tǒng)人居文化,就必須盡可能全面地搜集相關(guān)史料,深入開展實(shí)地田野調(diào)查,分析人居景觀類型特征,從而較為客觀完整地闡釋其審美特性和文化價(jià)值,以準(zhǔn)確地再現(xiàn)歷史上蜀道人居環(huán)境的景觀意象,闡釋蜀道人居文化的重要?dú)v史和文化意義。自古以來,歷代文人騷客吟詠著蜀道沿線關(guān)中、秦巴、蜀地等文化區(qū)域的山水人居,寄情于景,寓理于物。這些出自不同歷史時(shí)期的相關(guān)詩文,成為中華民族的寶貴財(cái)富。

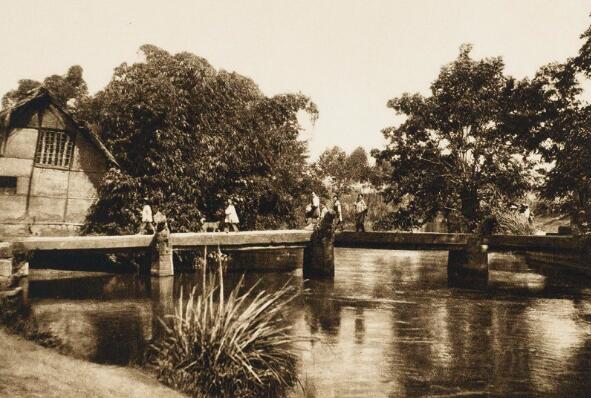

關(guān)于蜀道,尤值一提的是,清同治十一年(1872年)德國地理學(xué)家費(fèi)迪南德·馮·李希霍芬沿蜀道考察后,著有《李希霍芬中國旅行日記》(本文簡稱《日記》),以日記的形式記錄了沿途的地理環(huán)境、建筑特征以及沿途所見土著、流民、商隊(duì)的生產(chǎn)生活方式,對(duì)蜀道不同路線與節(jié)點(diǎn)的景觀風(fēng)貌和人居文化進(jìn)行了比較。還有,歷代中外學(xué)者張佐周、伯斯曼、穆爾、南懷謙、鮑耶爾斯基等拍攝了大量蜀道鄉(xiāng)村人居景觀照片。這些都為我們提供了真實(shí)可靠的歷史文獻(xiàn)資料。

蜀道主要線路涉及今陜西、四川、甘肅等省區(qū)。經(jīng)過歷代的推進(jìn)發(fā)展,蜀道具體線路形成了較為穩(wěn)定的“北四南三”線路格局,即以漢中盆地為中間站,將蜀道分為南北兩段,北段以西安等城市為起點(diǎn),越秦嶺抵漢中,從西向東主要有故道、褒斜道、儻駱道、子午道;南段從漢中始,向南翻越大巴山、米倉山,最終到達(dá)成都等地,主要有三條道—西為金牛道、中為米倉道、東為荔枝道。盡管處于相同的時(shí)代背景下,但因區(qū)域地理和政治環(huán)境的不同,蜀道沿途人居環(huán)境景觀既有城鄉(xiāng)之別,亦有區(qū)域之異,呈現(xiàn)出“多元一體,和而不同”的風(fēng)貌狀態(tài)。

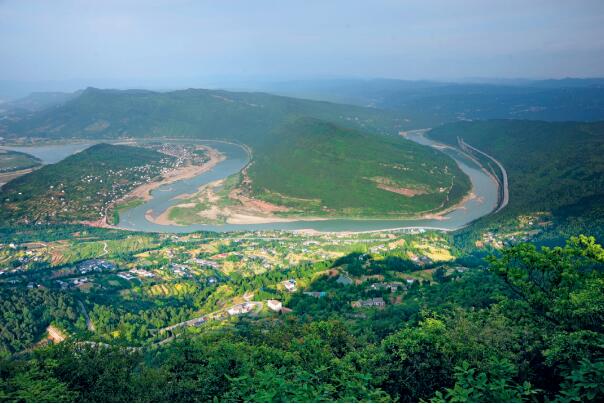

秦巴山區(qū)南部地區(qū)江畔村落鳥瞰圖

1、蜀地傳統(tǒng)人居環(huán)境景觀的鄉(xiāng)土底色

《禮記·康濟(jì)錄·鹽鐵論》有云:“農(nóng),天下之大業(yè)也。”《晉書·齊王攸傳》亦云:“務(wù)農(nóng)重本,國之大綱。”由此可見,農(nóng)業(yè)對(duì)于華夏文明形成的重要性。究其根本,是先民所處自然環(huán)境直接影響著其生產(chǎn)生活方式,進(jìn)而影響其精神文化等各個(gè)方面。中國傳統(tǒng)社會(huì)耕讀文化源遠(yuǎn)流長,由先秦萌芽,經(jīng)過孔子、孟子等一批思想家助推,及至漢朝創(chuàng)建“耕讀型”國家后,歷代王朝沿襲漢代的治國方略,推動(dòng)耕讀文化與耕讀教育持續(xù)傳承。兩千多年來,無論是封建社會(huì)士子、落榜考生半耕半讀,“嘯歌棄城市,歸來事耕織”的隱士在鄉(xiāng)耕讀,抑或讀過私塾的農(nóng)莊主、較富裕的“自耕農(nóng)”耕而向?qū)W,還是底層農(nóng)民期盼后代通過讀書走上仕途、改變命運(yùn),都助推“耕讀傳家”成為受認(rèn)可的價(jià)值取向和生活方式。

在這樣耕讀傳家的思想文化影響下,大多數(shù)鄉(xiāng)村里的知識(shí)分子都過著田園耕讀生活,平日在地里耕種勞作,閑時(shí)則讀書寫字、舞文弄墨。生活在蜀道沿線或是曾經(jīng)途徑蜀道的文人墨客常會(huì)根據(jù)自己的所見所聞和感受體驗(yàn),以詩文等形式描寫蜀道風(fēng)光,積石、深谷、棧道、落泉、蜀門、江水、松龍、雪嶺、錦城等都曾是他們描寫的對(duì)象。“鄉(xiāng)塋宿草荒春雨,蜀道疏林澹夕暉。”(王佑詩《先祖父諱日宿青城哀感》)“易覺錦城銷白日,難歌蜀道上青天。”(薛田《成都書事百韻》)“連峰去天不盈尺,枯松倒掛倚絕壁。飛湍瀑流爭喧豗,砯崖轉(zhuǎn)石萬壑雷。”(李白《蜀道難》)諸如這些傳世佳作,都是我們研究蜀道人居文化的重要素材。這些文學(xué)作品背后所呈現(xiàn)的正是蜀道人居環(huán)境,蘊(yùn)藏著蜀道人居文化之源。李白有詩云:“秦開蜀道置金牛,漢水元通星漢流。”詩中所提及的漢水,正位于蜀道沿線最為險(xiǎn)要廣袤的秦巴山區(qū)。除了漢水,渭水、洛水、白龍江等諸多水系均發(fā)端或流經(jīng)于此。古代的農(nóng)耕文化,均發(fā)軔于水系岸線,進(jìn)而擴(kuò)大蔓延,彌漫于整個(gè)水系流域。關(guān)中、秦巴、蜀地的很多考古遺跡均證實(shí)了該地區(qū)的傳統(tǒng)農(nóng)耕社會(huì)屬性。

傳統(tǒng)蜀道

蜀道人居

關(guān)于晚清蜀道人居環(huán)境情況,在李希霍芬的《日記》里有更詳細(xì)的描寫和記錄:“這條山溪以及所有其他山溪的水都用于推磨—這里有最白、最細(xì)的面粉和最好的面食—和用于澆灌分布在山谷邊緣的稻田。五里外是馬營鎮(zhèn),叛匪將這里的一切毀盡,但人們之后仍舊從山中回來,用木材和黏土依原樣重建房屋。……馬道—我們的目的地,是個(gè)客棧和小商店林立的集鎮(zhèn)。……城市就是徹頭徹尾的城市,自行產(chǎn)生,為的就是將該地區(qū)的貿(mào)易和手工業(yè)融入其中;而農(nóng)村,只種地。”《日記》所記載的蜀道沿途的山林、河流、農(nóng)田、礦廠、集鎮(zhèn)、街市等諸多社會(huì)景象都是當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)文化的具體表征。由此可以看到,蜀道傳統(tǒng)人居環(huán)境景觀是鄉(xiāng)土性的,充滿鄉(xiāng)土氣息的。所以說,以農(nóng)耕為主的鄉(xiāng)土文化是中國傳統(tǒng)社會(huì)的重要底色。正如錢穆在《中國文化史導(dǎo)論》里所陳述的那樣:“中國社會(huì)生活永遠(yuǎn)仰賴農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),因此文化也應(yīng)該永遠(yuǎn)不脫離農(nóng)業(yè)文化的境界,只有在農(nóng)業(yè)文化的根本上再加綿延展擴(kuò)而附上一個(gè)工業(yè),更加綿延展擴(kuò)而又附上一個(gè)商業(yè),但文化還是一脈相承,它的根本卻依然是一個(gè)農(nóng)業(yè)。”

2、向地而生思想影響下的人居環(huán)境

中華文明始于農(nóng)業(yè),發(fā)于農(nóng)耕。農(nóng)村人離不了泥土,因?yàn)樵谵r(nóng)村,種地是最基本的謀生辦法。在傳統(tǒng)社會(huì),對(duì)于身處底層的民眾而言,靠天吃飯、向地而生是延續(xù)其家族血脈與希望的重要途徑,由此不斷夯實(shí)了傳統(tǒng)社會(huì)的農(nóng)耕文明基礎(chǔ)。同時(shí),在底層社會(huì),普通民眾更重視實(shí)際,講究經(jīng)世致用,從而形成了重視和學(xué)習(xí)技術(shù)的風(fēng)氣。古來有一句俗語:“天干餓不死手藝人。”這便是底層民眾對(duì)生存經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié),反映了一種普遍價(jià)值認(rèn)同。

在這種向地而生的思想文化影響下,人居環(huán)境景觀基本遵循著生成—發(fā)展—衰落的動(dòng)態(tài)演進(jìn)規(guī)律發(fā)展著,并基本形成了關(guān)中、蜀地、秦巴三大文化區(qū)域。當(dāng)然,同時(shí)受天災(zāi)人禍等因素影響,蜀道上不同區(qū)域形成了不同的社會(huì)生態(tài)環(huán)境,對(duì)人居文化發(fā)展有著不同的影響:晚清時(shí)期,關(guān)中地區(qū)天災(zāi)與人禍并重;就蜀地而言,天災(zāi)更甚,人禍次之;秦巴山區(qū)北麓的城市與集鎮(zhèn)部分地區(qū)受人禍影響嚴(yán)重,天災(zāi)對(duì)其影響不大,至于秦巴深山老林,則受天災(zāi)人禍影響均較小,是下民的生存“洼地”。由此,在不同地理環(huán)境和社會(huì)形態(tài)影響下,關(guān)中、蜀地、秦巴三個(gè)區(qū)域便發(fā)展形成了不同類型的人居環(huán)境景觀。

在關(guān)中地區(qū),李希霍芬所見景致往往有些破敗:“華州城里已沒有房子了。長長的黏土城墻里面只看得到廢墟和田地。人們遷回來住的時(shí)候都不愿住在城墻以內(nèi)像監(jiān)獄一樣的城里,西門旁邊因此形成了一個(gè)有生機(jī)的集鎮(zhèn)。……咸陽縣基本被毀。這是個(gè)大縣,沿河綿延。路從東門穿西門而過,沿途十分熱鬧。”由此觀之,關(guān)中地區(qū)特別像是處于戰(zhàn)后狀態(tài),亟待重建以煥發(fā)新生。

至于秦巴山區(qū),李希霍芬則看到了另一番景象:“這些人逃到漢中府,特別是到山里開荒種地。……這里的村莊保持得比陜西的好,客棧不再像那里的那么簡陋不堪。這里仍舊有成群結(jié)隊(duì)的逃荒的人走過,他們都是因?yàn)槲飪r(jià)高漲而被迫離開四川的—基本都是一大家人一起走。……所有的人都是去漢江山谷的,有錢的到那里買地種,沒錢的去做點(diǎn)小買賣。”顯然,這里就像一個(gè)海納百川的大集鎮(zhèn),容納了土著、流民、商隊(duì)等各色人群,他們?cè)谶@里耕種勞作,重建家園,孕育著無限希望。

而在蜀地高山峽谷,李希霍芬卻見到了另一番更為寧靜祥和的景象:“房屋和村莊仍舊分散,很少構(gòu)成封閉的村莊。居民格外的好,也不膽怯,總是那么友好殷勤—這是中國最好的人。……山谷里很少看到封閉的村莊,許多都是分散的農(nóng)莊和小群的房屋,很顯眼的是種著幾棵樹和幾叢竹。……他們分散地生活在數(shù)不清的房屋群和單獨(dú)的農(nóng)莊里。”在這里,小微農(nóng)耕社會(huì)與集鎮(zhèn)生態(tài)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象,其人居環(huán)境與社會(huì)風(fēng)貌接近于古人所倡導(dǎo)的“天人合一”“和諧致美”的理想狀態(tài)。由此觀之,蜀道沿線的關(guān)中、秦巴、蜀地三個(gè)區(qū)域的社會(huì)風(fēng)貌與景觀風(fēng)物,恰恰像傳統(tǒng)社會(huì)征服—開發(fā)—繁榮三大階段的縮影。

不過,值得一提的是,有些區(qū)域人居環(huán)境景觀總體風(fēng)貌相近,同時(shí)區(qū)域內(nèi)的不同地方又有細(xì)微差異。比如,秦巴山區(qū)北部與關(guān)中地區(qū)關(guān)系密切,人居環(huán)境景觀類型特征與關(guān)中地區(qū)的契合度高;中部與漢江流域下游地區(qū)關(guān)系密切,人居環(huán)境景觀類型特征與湖湘、兩廣地區(qū)的相似性高;南部與蜀地關(guān)系密切,人居環(huán)境景觀類型特征與蜀地的融合性強(qiáng)。由此愈加證明,雖處于同一時(shí)代背景下,不同區(qū)域之間的人居環(huán)境景觀亦呈現(xiàn)出因地制宜、相融相生的特點(diǎn)。

秦巴山區(qū)南部青林口古鎮(zhèn)一瞥

3、蜀道人居文化是人與自然的共同創(chuàng)造

從根本上說,一切生命都是自然的產(chǎn)物。以類而言,一切生命皆是自然界進(jìn)化過程的產(chǎn)物。優(yōu)勝劣汰、趨利避害是生命進(jìn)化過程的基本法則。人類自覺趨利避害是在不斷的生活實(shí)踐中形成的經(jīng)驗(yàn)反應(yīng),是人與自然相融共生的結(jié)果。不過,盡管人類能自覺趨利避害,去選擇適應(yīng)自己生存的小環(huán)境并學(xué)會(huì)改善生產(chǎn)生活中的微環(huán)境,但無論如何都無法脫離其存在的自然大環(huán)境及社會(huì)大背景。于是,中國古代社會(huì)便推動(dòng)了“道法自然”等思想的形成,其實(shí)質(zhì)正是趨利避害思想在面對(duì)現(xiàn)實(shí)無奈下形成的衍生產(chǎn)物。

在生產(chǎn)力低下的傳統(tǒng)社會(huì),蜀道沿線大部分地區(qū)都相對(duì)偏僻,廣大民眾的生存發(fā)展只能“三分天注定,七分靠打拼”。尤其是晚清社會(huì)動(dòng)蕩不安,對(duì)于底層民眾來說更是如此。隨著晚清賦役不斷加重和動(dòng)亂陡增,關(guān)中、蜀地等大量流民進(jìn)入秦巴山區(qū),過度的刀耕火種造成了森林植被嚴(yán)重破壞,水土流失,旱澇頻繁,民眾過著朝不保夕、食不果腹的日子,連基本的溫飽對(duì)于他們來說都是一種奢望。所以,無論哪個(gè)村落都規(guī)模不大,且村落分布零散。為了避免天災(zāi)人禍,村落一般都選擇在傍山高坡上修建,依山而筑,盤山修路。所以,棚屋在秦巴山區(qū)多有出現(xiàn)。因山林多“棒客”,棚屋一般建在山坡的旁邊,或架在大樹之上,盡量確保居住安全。在相對(duì)和平的歲月里,山民也會(huì)根據(jù)家庭情況進(jìn)行房屋拓建,在棚屋附近營造生土房屋。秦巴山區(qū)中北部地區(qū)夯土墻茅屋較多,南部地區(qū)則編笆抹灰泥墻茅屋較普遍。這主要與當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安、經(jīng)濟(jì)條件等有著重要關(guān)系。畢竟土木結(jié)構(gòu)房屋的體量、規(guī)模更大,其建設(shè)工程量、所需勞動(dòng)力等都比棚屋多得多。秦巴山區(qū)現(xiàn)存的生土民居及廢舊遺址依然能夠清晰地反映出房屋營造過程中基本的場地關(guān)系,如背山面水、負(fù)陰抱陽,充分體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)的人居理想追求。

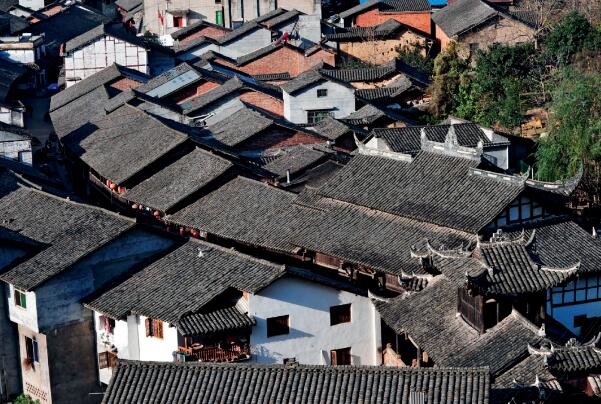

秦巴山區(qū)南部“四合頭”民居院落

相對(duì)于秦巴山區(qū)而言,關(guān)中地區(qū)和蜀地的民居又呈現(xiàn)出不一樣的特征,發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定,品質(zhì)整體較高。比如,在關(guān)中地區(qū),人們創(chuàng)造了大量的窯洞和四合院民居,體面而莊重。尤其是西安附近的合院民居的檐口、屋頂、門窗上還會(huì)有裝飾,顯得大氣華麗。又如,蜀地的“一字形”“曲尺形”“三合頭”和“四合頭”民居則普遍呈現(xiàn)出一種寧靜祥和之美。尤其是臨近成都附近往往以“四合頭”院落居多,還分布著一些更加大型的士紳院落,饒有氣韻。由此可以看到,關(guān)中地區(qū)和蜀地人居彰顯著道法自然、和諧致美等人文特質(zhì)。

從李希霍芬的《日記》等相關(guān)資料對(duì)蜀道人居環(huán)境景觀的記載不難看出,蜀道沿線地區(qū)人居環(huán)境景觀的萌芽、發(fā)展、變遷、成形,均離不開生產(chǎn)力發(fā)展、階級(jí)產(chǎn)生、人口流動(dòng)、族群聚集等因素的作用和影響。蜀道沿線地區(qū)人居環(huán)境景觀正是歷代民眾對(duì)自然環(huán)境和社會(huì)條件適應(yīng)、改造、傳承和發(fā)展的結(jié)果。蜀道傳統(tǒng)人居文化延續(xù)了華夏人居文化之傳統(tǒng),吸納了三秦巴蜀大地之精華,賡脈續(xù)新,貫古通今,一直影響著蜀道沿線人居環(huán)境景觀的形成和發(fā)展。通過調(diào)研可以發(fā)現(xiàn),今天的蜀道人居環(huán)境景觀依然在遵循傳統(tǒng)中變化發(fā)展,并展現(xiàn)出新時(shí)代的新風(fēng)貌。我們有理由相信,蜀道傳統(tǒng)人居文化在傳承發(fā)展中必將歷久彌新,生生不息!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|