與莊重、華麗的大型公共建筑相比,民居建筑往往能最直接和最真實(shí)地反映一個(gè)民族、一個(gè)地區(qū)的自然和人文生態(tài)。從某種意義上講,它是民族文化和地域精神的主要載體,它最為真實(shí)、恰當(dāng)?shù)乇磉_(dá)了人們對(duì)自然環(huán)境的適應(yīng)與改造,對(duì)自身文化基因的吸納、傳承與重構(gòu)。西藏古代民居的多樣性和群體景觀又是宮殿、寺廟等大型公共建筑不可替代的。西藏民居建筑是西藏占建筑中極其寶貴的重要部分。

第一節(jié)歷史演變

近期,考古工作者在西藏西部等地進(jìn)行的考古發(fā)掘,已經(jīng)可以證明從舊石器時(shí)代晚期約3萬(wàn)至5萬(wàn)年前青藏高原便有人在現(xiàn)在的阿里地區(qū)一帶居住了。通過(guò)對(duì)新石器時(shí)代的拉薩“曲貢”遺址和昌都“卡若”遺址的考察,大致可以得出:新石器時(shí)代,在西藏廣大地區(qū),大致存在三個(gè)居民群體:一是以“曲貢文化”為代表的西藏土著先民群體;二是以藏北細(xì)石器文化為代表的由北方草原南下的游牧先民群體;三是以“卡若文化”為代表的由東部黃河上游地區(qū)南下的氐羌系統(tǒng)先民群體。西藏考古工作的一系列進(jìn)展都說(shuō)明了西藏地區(qū)的居住歷史由來(lái)已久,民居建筑也經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程,并趨于成熟完善。

一、民居建筑的成因

西藏地域十分遼闊,氣候條件也有很大差異氣候、物產(chǎn)等因素在很大程度上決定了民居的形態(tài)。早在新石器后期的小邦時(shí)期,西藏便形成了北部游牧區(qū)帳篷建筑,西北地區(qū)的穴居、半穴居建筑,中西部農(nóng)業(yè)區(qū)的土夯石砌建筑,東部峽谷森林地區(qū)的木構(gòu)棚舍和碉房建筑并存的民居建筑分布格局。

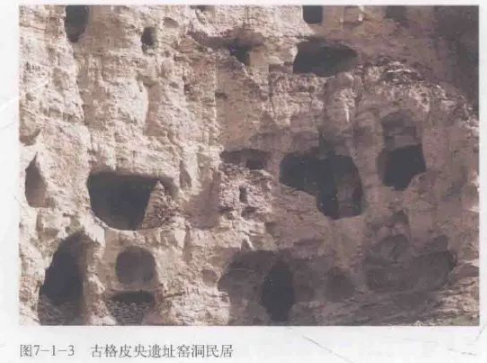

藏西阿里古格地區(qū)的生土窯洞民居便是本土資源影響民居建筑發(fā)展,進(jìn)而決定民居特色的顯著例子。由于古格地區(qū)“土林”地貌十分發(fā)育,在當(dāng)?shù)厝狈δ尽⑹ú牡那闆r下,古格人將身邊的土山本身作為主要的建筑材料,加以利用,在這里開(kāi)創(chuàng)了獨(dú)特的窯洞式民居。

該種建筑是直接在土山崖壁上開(kāi)挖窯洞,因具有就地取材、施工簡(jiǎn)便、充分利用空間等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于民居、修行洞、佛窟、倉(cāng)庫(kù)、作坊等,特色十分突出。扎布讓古格都城有窯洞式民居近千孔,遍布古都山體四周低矮地段,如眾星捧月般地烘托著古格王宮建筑和寺殿建筑群。

宗教因素也在民居建筑的選址布局、色彩裝飾、修建儀式等諸多方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,特別是在佛教傳入藏地,并在雪域高原蓬勃發(fā)展之后。如在藏傳佛教薩迦派的中心薩迦寺周邊,由于受到薩迦法王世代為“三怙主”化生傳承的影響,不僅在薩迦派寺院大量使用象征“三怙主”—即文殊菩薩、觀音菩薩、金剛手的深藍(lán)、白、紅三色作外墻裝飾,在普通民居建筑中也大量使用這一色彩裝飾體系(圖7-1-1)。

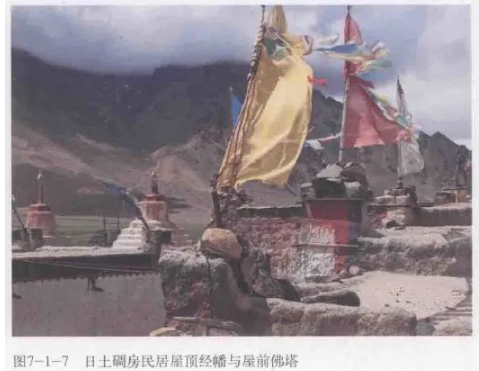

此外,五色經(jīng)幡也是民居建筑重要的裝飾要素,賦予了樸素的民居濃烈的宗教色彩。五色經(jīng)幡是由藍(lán)、白、紅、綠、黃五種不同顏色的小幡條組成,每年藏歷新年后都要加以更新,用樹(shù)枝架立在民居屋頂四角。一方面,五色經(jīng)幡中的五種色彩各有其特定象征,如藍(lán)色象征藍(lán)天,白色象征白云,紅色象征火焰,綠色象征綠水,黃色象征大地,這些均是生命賴以存在的物質(zhì)基礎(chǔ);另一方面,在經(jīng)幡上都印有佛教經(jīng)文,當(dāng)風(fēng)吹過(guò)掛在高處的經(jīng)幡,就相當(dāng)于將上面的經(jīng)文念過(guò)一遍,代表日日夜夜都在誦經(jīng)念佛,具有向佛祈福的美好意向。

二、民居建筑的演變

西藏民居的演變大致可以分為五個(gè)歷史階段。

(一)原始時(shí)期

大約公元前30世紀(jì),西藏出現(xiàn)原始民居形態(tài)。《西藏王臣記》、《國(guó)王遺教》等典籍中,有藏族遠(yuǎn)古先民是由獼猴與羅剎女相結(jié)合所繁衍的后代的記載。至今西藏自治區(qū)山南地區(qū)的澤當(dāng)鎮(zhèn)的貢布日神山上有一個(gè)“摘鄔洞”,便是獼猴當(dāng)時(shí)居住的處所。

關(guān)于上述獼猴變?nèi)说穆L(zhǎng)歷程,《賢者喜宴》中寫道:“食用果實(shí)變成人,采集樹(shù)葉當(dāng)衣衫,如同野獸居森林……”至于居住,苯教史《法原》中有“此前人鬼未分時(shí),已有六大之世紀(jì),無(wú)數(shù)年間人居住,地洞巖穴為人家……”這些傳說(shuō)從一個(gè)側(cè)面揭示了青藏高原早期人類原始居住形式的事實(shí)。

意大利著名東方學(xué)家G·杜齊于20世紀(jì)40年代多次旅行西藏,在其著作《西藏考古》中多處提到史前時(shí)期西藏先民所居住的洞穴:“正如我們所見(jiàn),我們確實(shí)知道有一些洞穴在史前時(shí)期是有人居住的……在西藏,洞穴的數(shù)量極多,有些是孤零零的一個(gè)洞穴,有些是成群的洞穴。除上面已提到還尚未進(jìn)行徹底勘察的魯克洞外,在努扎(Nubra)及昆侖(Kunlun)地區(qū)還有一些洞穴,洞內(nèi)裝飾著壁畫。顯然,它們可以確定是公元前兩千年的壁畫。在拉孜(Lhartse)也有一些洞穴。另有一些在羊卓雍湖(Yarabrogmtsho)附近。很顯然,史前時(shí)期曾有人在這里居住過(guò)。L·A·魏德?tīng)栐?905年對(duì)此曾簡(jiǎn)要地描述過(guò)一番。在羌塘(Byaugthang)、雅礱和多扎宗(rDobragrdsong)及其他的一些洞穴,在西藏西部的擦巴隆(Tsaparang)以及其他地方也有為數(shù)眾多的古代穴居人的留居地。”

自青藏高原有遠(yuǎn)古人類生存以來(lái)至舊石器時(shí)代,如同地球上其他原始人群,其居住建筑基本仰仗于自然的賜予,或居于天然洞穴,或以樹(shù)枝、樹(shù)皮、獸皮作簡(jiǎn)單的掩體。這個(gè)時(shí)期,應(yīng)該是西藏民居建筑的原始時(shí)期。

(二)萌芽時(shí)期

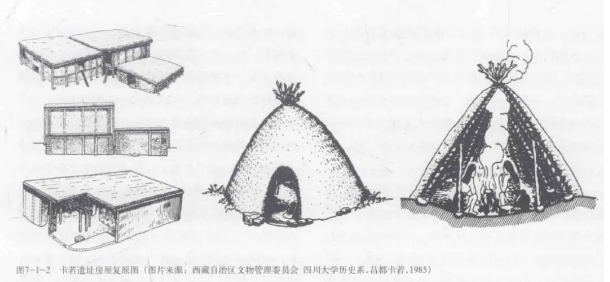

公元前約30世紀(jì)一公元前10世紀(jì),是西藏民居建筑的萌芽時(shí)期。昌都附近發(fā)掘的卡若文化遺址充分地體現(xiàn)了新石器時(shí)代的居住建筑特征,它反映了當(dāng)時(shí)的卡若原始文化已經(jīng)具有較高的營(yíng)建水平,可以看作是西藏民居建筑的萌芽時(shí)期。卡若文化遺址位于昌都縣東南12公里的加卡區(qū)卡若村。在約1800平方米的遺址發(fā)掘范圍內(nèi),建筑遺存十分密集,上下重疊,左右相并。其類型也較復(fù)雜,有房屋、燒灶、圓形臺(tái)面、道路、石墻、圓石臺(tái)、石圍圈和灰坑等。這不但顯示出卡若遺址延續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間,而且說(shuō)明本地區(qū)石器時(shí)代建筑的結(jié)構(gòu)及其發(fā)展序列都具有一定的特征。從已發(fā)掘房舍的平面形式、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、柱洞基礎(chǔ)、墻身砌筑、地坪處理、遺址選擇等方面,都反映了卡若先民具有較高的建筑水平。

卡若文化遺址的時(shí)間跨度較長(zhǎng),根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所實(shí)驗(yàn)室對(duì)遺址早晚兩期三段典型房屋中所采集放射性碳素標(biāo)本的測(cè)定結(jié)果,遺址跨度至少長(zhǎng)達(dá)1100年至1200年左右。通過(guò)考古發(fā)掘及復(fù)原資料,我們可以看出卡若地方的民居建筑形式經(jīng)歷了從早期圓底地穴建筑到晚期的石墻房屋的演進(jìn),對(duì)整個(gè)西藏民間建筑的結(jié)構(gòu)類型和營(yíng)建技術(shù)均產(chǎn)生過(guò)重要影響。

從建筑形制上看,卡若時(shí)期的民居已經(jīng)出現(xiàn)了圓底穴居、半地穴居、棚舍、碉房等多種建筑形制;從建筑結(jié)構(gòu)看,卡若文化早期以草拌泥墻建筑為代表,晚期建筑則以石墻建筑為代表,室內(nèi)木柱承重,并且有兩層樓居出現(xiàn)的可能;從形態(tài)特征看,卡若遺址的民居建筑表現(xiàn)為方形平面、厚重的屋頂及墻壁、平屋頂;從文化的角度看,卡若文化更多地顯示出土著文化的主體性。

卡若遺址中發(fā)掘的建筑遺存生動(dòng)地向我們展示了幾千年前先民的居住形態(tài),它們的建造形式曾經(jīng)影響了昌都當(dāng)?shù)啬酥琳麄€(gè)西藏的民居建筑形式,我們?nèi)钥梢詮慕裉斓那骈芪荨⒕墒侥疚荨⒉厥降锓拷ㄖ姓业酵战ㄖ挠白樱踔量梢苑Q作藏區(qū)民居碉房建筑的母型(圖7-1-2)。

(三)雛形時(shí)期

公元前9世紀(jì)~公元5世紀(jì),西藏民居建筑來(lái)到雛形期。據(jù)《漢藏史集》記載:“從猴崽變成人類,并且數(shù)量增多以后,據(jù)說(shuō)統(tǒng)治吐蕃地方依次為瑪桑九兄弟、二十五小邦、十二小邦、四十小邦。”關(guān)于遍布于西藏境內(nèi)的各個(gè)小邦的情況,敦煌古藏文、《賢者喜宴》中均有記載。這些小邦的大部分分布于雅魯藏布及其支流流域,如拉薩河流域的巖布查松、幾若江恩,年楚河流域的娘若切卡、娘若香波,雅隆河流域的悉部玉若木貢,林芝境內(nèi)的達(dá)布朱西、娘玉達(dá)松等地。據(jù)《西藏自治區(qū)概況》“他們?cè)谏詈蜕a(chǎn)中,逐步形成了清域、象雄、娘弱、駑布、尼羊、葛日、昂雄、鄔普、扎卡納、貢域、尼羊域和達(dá)域等12個(gè)部落,后來(lái)演變成卓姆朗松等40個(gè)部落”。從歷史角度看,從瑪桑九兄弟時(shí)期開(kāi)始,西藏社會(huì)便視為進(jìn)入小邦時(shí)期。

小邦時(shí)期的碉房民居,其基本形制和營(yíng)建技術(shù)已經(jīng)比較成熟,與現(xiàn)在的碉房極為相似,其主要特征為:墻體以石塊和片石砌筑,黃泥抹縫,立面收分顯著,呈內(nèi)直外收狀。平面形式多為方形、矩形,木料隔樓,以木或石隔墻。由于小邦之間戰(zhàn)事較頻繁,因而不論民居建筑群落還是個(gè)體的民居建筑都具有一定的防御功能。這時(shí)的碉房建筑向多樓層和多空間擴(kuò)展結(jié)構(gòu)布局,表現(xiàn)出其建筑造型不僅強(qiáng)調(diào)形式的美觀大氣,也更加注重實(shí)用和堅(jiān)固。

(四)發(fā)展時(shí)期

6~12世紀(jì),是吐蕃興盛和走向分裂時(shí)期,也是西藏民居建筑的發(fā)展時(shí)期。7世紀(jì)初,松贊干布成為雅礱王統(tǒng)的第三十二代贊普,他即位后就平息了由內(nèi)部貴族勾結(jié)屬部地方勢(shì)力發(fā)動(dòng)的戰(zhàn)亂,為更有效地把自己的實(shí)力向北推移,決定把首府從雅礱遷到拉薩。在公元633年(唐貞觀七年),松贊干布在拉薩建立了奴隸制的吐蕃王朝。在這個(gè)時(shí)期,不僅是西藏地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大發(fā)展時(shí)期,也是西藏民居建筑大發(fā)展的時(shí)期。

7世紀(jì)初,在松贊干布遷都拉薩之前,拉薩還只是一片荒蕪的沼澤地。定都拉薩后,松贊干布建造王宮和大、小昭寺,由此拉薩開(kāi)始了大規(guī)模的城市建設(shè)。圍繞大昭寺,沿著八廓街逐步建設(shè)了眾多佛殿,貴族、僧侶和平民在此修建住宅以及商店,基本奠定了整個(gè)拉薩舊城的結(jié)構(gòu)與布局。據(jù)《舊唐書·卷一百九十六》記載:“其人或隨畜牧而不常厥居,然頗有城郭。其國(guó)都號(hào)為邏些城。”可見(jiàn)當(dāng)時(shí)拉薩城已頗具一定規(guī)模。

碉房建筑是吐蕃時(shí)期民居建筑最具代表性的主要樣式。這個(gè)時(shí)期的碉房建筑大都依山勢(shì)而建,為土石木混合結(jié)構(gòu),墻體高聳,外形向上逐次收分;其平面布局多為方形或矩形;外墻實(shí)多虛少,立面上開(kāi)辟小窗,窗框?yàn)楹谏⑻菪危晃蓓敒槠巾敚斀峭蛊穑蟹傧闼oL(fēng)格堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)固、凝重、厚重、雄渾。吐蕃時(shí)期的帳篷建筑隨著紡織技術(shù)的發(fā)展逐漸用牛毛帳篷代替了皮帳篷。

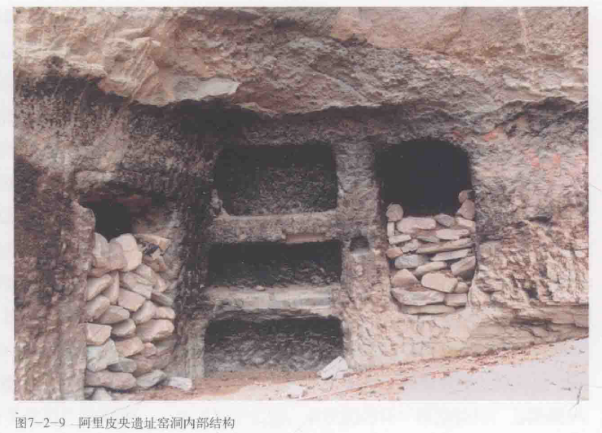

公元842年,吐蕃贊普達(dá)摩遇弒,吐蕃奴隸制政權(quán)崩潰,達(dá)摩贊普的后裔奧松和云丹由王族、外族分別支持,在烏如地區(qū)連年混戰(zhàn)。在混戰(zhàn)過(guò)程中,隨即爆發(fā)了平民及奴隸大暴動(dòng),迅速遍及全境,吐蕃貴族連同各地軍政建置,全被奴隸起義大軍橫掃一空,本土及屬部分裂,無(wú)復(fù)統(tǒng)一。這種分裂的局面,在吐蕃本土經(jīng)歷過(guò)漫長(zhǎng)的歲月,社會(huì)緩慢向封建制度發(fā)展,形成新的封建割據(jù)局面。對(duì)于此一時(shí)期的民居建筑所知甚少。有明確記載的是吐蕃王室后裔奧松的兒子貝考贊被殺于娘若香堡(今江孜城)后,其子吉德尼瑪袞逃至西部羊同的扎不讓(今西藏札達(dá)縣),娶羊同地方官之女為妻,并生3子,建立阿里地區(qū)的3個(gè)小邦。其三子德祖袞占據(jù)扎不讓,建立古格王國(guó),在古格地區(qū)延續(xù)圖存。根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐临|(zhì)條件,發(fā)展出獨(dú)具特色的生土窯洞民居聚落。該種建筑是直接在土山崖壁上開(kāi)挖窯洞,就地取材、施工簡(jiǎn)便,被廣泛應(yīng)用于民居建筑、佛窟、作坊等。扎布讓古格都城有窯洞式民居近千孔,遍布古都山體四周低矮地段(圖7-1-3)。

(五)成熟時(shí)期

13~19世紀(jì)是藏傳佛教后弘期開(kāi)始并達(dá)到鼎盛時(shí)期,西藏民居建筑進(jìn)入成熟時(shí)期。從13世紀(jì)中葉薩迦地方政權(quán)開(kāi)始,西藏正式納入了祖國(guó)版圖,結(jié)束了西藏長(zhǎng)期以來(lái)分裂割據(jù)、混亂的局面,使藏區(qū)有了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境,也進(jìn)一步加強(qiáng)了自7世紀(jì)以來(lái),藏區(qū)與內(nèi)地在政治、經(jīng)濟(jì)、文化各方面的聯(lián)系,還促成了藏區(qū)政教合一的政治體制的形成這些都為民居建筑的發(fā)展完善奠定了社會(huì)基礎(chǔ)。

薩迦時(shí)期,民居建筑有一個(gè)明顯受到薩迦教派影響的過(guò)程,特別是在薩迦地區(qū),民居建筑外部色彩上廣泛地受到藏傳佛教薩迦派“三怙主”崇拜的影響。在民居建筑上隨處可見(jiàn)象征密宗三大怙主之智慧、慈悲和力量的紅、白、深藍(lán)灰色三色條紋。

帕竹地方政權(quán)時(shí)期,是西藏經(jīng)濟(jì)恢復(fù)上升,也是藏區(qū)封建領(lǐng)主制社會(huì)進(jìn)入全盛的發(fā)展時(shí)期。在此期間,宗堡建筑和莊園建筑出現(xiàn),這些也都對(duì)民居建筑產(chǎn)生了重要的影響。如“宗”政府的建造,決定了宗山下的“雪”村的選址與布局;莊園經(jīng)濟(jì)發(fā)展之后,莊園內(nèi)部的管理建筑也得到了極大的發(fā)展,形成了功能完備的建筑體系,包含了莊園主別墅、屬民平房、牲畜棚、防御體系等,而這些也都屬于廣義的民居建筑類型。

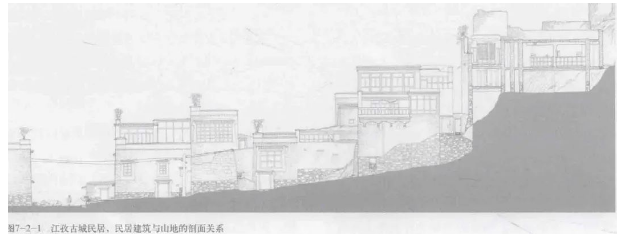

以江孜為例,江孜古城區(qū)民居是圍繞江孜宗山和白居寺發(fā)展起來(lái)的。在歷史上,江孜老城區(qū)都是為地方政府(即山上的“宗”)、寺院服務(wù)的。這種社會(huì)模式明顯地在古城聚落的整體空間結(jié)構(gòu)上顯現(xiàn)出來(lái)——社會(huì)制度已將江孜古城劃定為特定的幾個(gè)空間區(qū)域:作為政府統(tǒng)治機(jī)構(gòu)的宗山城堡、僧侶傳法誦經(jīng)的寺院和政府屬民及商人、農(nóng)牧民、手工業(yè)者棲居的民居。從目前遺存看,仍能清晰地看出老城空間的主要構(gòu)成區(qū)域:宗山城堡、白居寺及老城歷史街區(qū)建筑群—老街古民居。

甘丹頗章時(shí)期,隨著經(jīng)濟(jì)文化的全面發(fā)展,民居建筑的形制和種類呈現(xiàn)出異彩紛呈的局面,城鎮(zhèn)建筑的興起,體現(xiàn)了這一時(shí)期建筑蓬勃發(fā)展的規(guī)模;多層碉房建筑,展示了高超的營(yíng)建建筑技術(shù);貴族府邸建筑則以完備的設(shè)施、宏大的形制、濃烈的民族風(fēng)格和宗教文化特色,延續(xù)著藏式傳統(tǒng)建筑藝術(shù)的風(fēng)格。

在貴族府邸方面也取得了不少成績(jī),受國(guó)外生活方式的影響,貴族府邸有的采用別墅式建筑,一般占地較大,院內(nèi)林木蔥蘢,廣置花木草坪,綴以亭臺(tái)、水榭,主樓僅占一角。建筑以兩層居多,底層平面呈長(zhǎng)方形,二樓北側(cè)兩端設(shè)露臺(tái),建筑平面呈“凸”字形。這一類型的代表有拉薩擦絨別墅、朗頓別墅等。到了20世紀(jì)40年代,隨著商道的進(jìn)一步開(kāi)通,現(xiàn)代建筑材料如水泥、鋼筋、玻璃等從印度翻山越嶺來(lái)到拉薩。這些現(xiàn)代材料開(kāi)始用在達(dá)賴?yán)镆约吧贁?shù)大貴族的別墅之中。受到印度北部山區(qū)修建的英國(guó)避暑別墅的影響,當(dāng)時(shí)拉薩的部分大貴族把八廓街上的私宅院落賣掉,在靠近拉薩河的林卡內(nèi)新建了小型的花園別墅式住宅。為了減少立柱,使室內(nèi)空間完整,在部分重要房間采用“工”字型鋼做梁承重屋蓋,吸收了現(xiàn)代的建筑優(yōu)點(diǎn)。建筑多南向,開(kāi)通間落地大窗,使室內(nèi)陽(yáng)光充裕。這種結(jié)合西藏傳統(tǒng)而設(shè)計(jì)的作品,使住宅使用空間大大拓寬,采光、通風(fēng)、視野等大為改善,也為西藏民居建筑史留下了重要的一筆。

三、民居建筑的特征

西藏古代民居具有如下特征:

(一)民居建筑清晰地體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐纳姝h(huán)境民居建筑的發(fā)展,其根本目的是保障人類的生存,民居往往是人類最早形成和成熟完善的一種建筑類型,所以民居的營(yíng)建過(guò)程充分反映了人的生存之道。這一過(guò)程就包括古人在民居營(yíng)造過(guò)程中的選址擇地,對(duì)自然氣候、物產(chǎn)資源等基礎(chǔ)條件的選擇、適應(yīng)。人類總是最大限度地利用自然環(huán)境能供給的條件,并學(xué)會(huì)如何對(duì)其加以改進(jìn)(圖7-1-4)。

(二)民居建筑完整地體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐慕ㄖ?guī)律

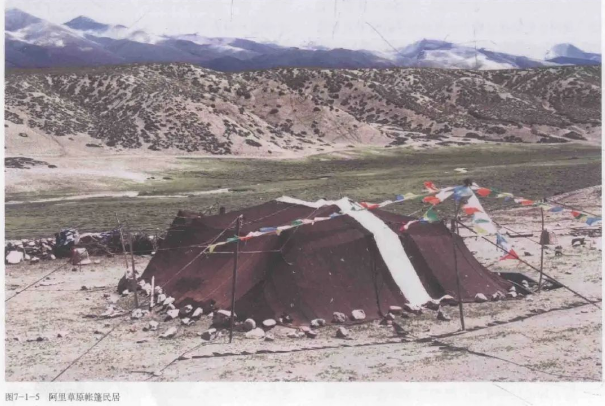

民居建筑的營(yíng)造,需要遵循建筑營(yíng)造的基本規(guī)律。首先是建筑材料的選擇加工、結(jié)構(gòu)與工藝的選擇、施工活動(dòng)的組織。西藏各地的氣候有很大差異,可資利用的建筑材料千差萬(wàn)別,以此為背景,民居建筑形成了豐富多樣的結(jié)構(gòu)方式、構(gòu)造方法與建造體系,體現(xiàn)了地域性建筑獨(dú)特的生成規(guī)律(圖7-1-5)。

(三)民居建筑生動(dòng)地體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐木幼》绞?/span>

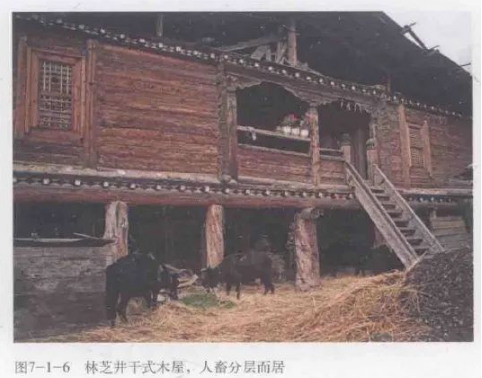

民居終究是為滿足人的日常生活而建造的,它一定反映了人的使用方式和居住行為。不同時(shí)代、不同家庭、不同文化背景的人群,其居住方式和生活模式存在千差萬(wàn)別,這種差別首先就反映在民居建筑上。如對(duì)于西藏傳統(tǒng)牧民,在民居底層設(shè)置牲畜過(guò)夜的場(chǎng)所是合理適用的做法(圖7-1-6);

對(duì)于農(nóng)民或半農(nóng)半牧者,在房屋底層設(shè)置青稞儲(chǔ)藏間和在屋面設(shè)曬場(chǎng)則是更合理的選擇;對(duì)于信奉佛教的家庭,出于對(duì)宗教的虔誠(chéng),將家中最為神圣潔凈的上層或靜謐空間作為佛堂是一種理所當(dāng)然;但是對(duì)于信奉原始宗教的門巴族人,佛堂則是多余無(wú)用的空間。民居建筑上的這些差異,歸根結(jié)底都是居住者的差異。

(四)民居建筑深刻地體現(xiàn)了當(dāng)?shù)氐奈幕^念

獨(dú)特的高原環(huán)境孕育了以藏傳佛教為主要思想內(nèi)容的西藏傳統(tǒng)文化,西藏民居建筑地廣泛地受到這一文化的熏陶浸染。如民居建筑中墻面的色彩,室內(nèi)室外的裝飾裝修,家具陳設(shè),節(jié)慶時(shí)節(jié)人們圍繞民居開(kāi)展的種種儀式與活動(dòng)。這些既可以說(shuō)是文化觀念對(duì)民居建筑的影響,也可以說(shuō)是在文化機(jī)制引導(dǎo)下的居住行為在民居建筑中的反映(圖7-1-7)。

綜上所述,西藏古代民居建筑與西藏地域自然條件、技術(shù)體系、社會(huì)背景、文化觀念有著緊密的聯(lián)系。其中,除了普遍存在于各個(gè)地區(qū)的藏傳佛教這一重要的影響因子,對(duì)民居建筑的形成和發(fā)展具有決定性影響的要素當(dāng)數(shù)民居所處的場(chǎng)所與環(huán)境,也就是民居的地域條件。由于西藏地域遼闊而復(fù)雜,各地的地形地貌、氣候條件、物產(chǎn)資源、風(fēng)土人情等各不相同,這就使得西藏各地的民居建筑豐富多樣、異彩紛呈。特定的地域條件大體上決定了特定的建筑形式,也決定了該地區(qū)居民的一種共同的或相似的居住方式—居住模式。

第二節(jié)布局與功能

一、民居建筑的選址

由于西藏高原氣候惡劣,為適應(yīng)地域條件,民居建筑的形成和發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)積累過(guò)程。通過(guò)長(zhǎng)期的生活實(shí)踐,人們學(xué)會(huì)了從小氣候環(huán)境、生產(chǎn)勞動(dòng)、宗教生活、對(duì)外交通等多方面尋求合理的民居建筑選址。

首先從氣候環(huán)境的角度分析,民居建筑多選擇平穩(wěn)厚重的山體作為靠山,以緩緩下降的山脊作為左右砂山,面朝較為開(kāi)闊的河谷或平壩臺(tái)地,以充分利用較佳的小環(huán)境。這種選址原則其實(shí)就是建筑風(fēng)水的一種樸素表現(xiàn)。通過(guò)三面環(huán)抱的山體作為屏障,可以最大限度地避免高原冬季寒風(fēng)與風(fēng)沙的肆虐;前方的開(kāi)闊場(chǎng)地既可以提供充足的陽(yáng)光、新鮮的空氣,還能從心理上舒緩人的情緒,取得精神上的愉悅;位于兩山之間的山麓地帶,往往有山泉存其次從生產(chǎn)勞動(dòng)角度分析,選擇靠近河道的近水臺(tái)地之上。特別是在藏南河谷地區(qū),由于地殼的升降運(yùn)動(dòng)和受江河侵蝕與沖刷,常在河道的河漫灘之上形成多級(jí)臺(tái)地。這些臺(tái)地靠近水源,土壤較肥,因此較適宜農(nóng)耕生產(chǎn)。這就使得這類臺(tái)地成為河谷地區(qū)最主要的選址類型(圖7-2-1)。

從宗教生活看,民居建筑都在積極尋求一種與宗教設(shè)施的關(guān)聯(lián)。這些宗教設(shè)施包括各種規(guī)模的寺廟建筑、轉(zhuǎn)經(jīng)林廓道、瑪尼石堆、瑪尼墻等。宗教在一定程度上是某些民居聚落的核心,這一方面是寺廟的活動(dòng)離不開(kāi)村莊,需要人們的供養(yǎng),需要人們參與寺廟各種活動(dòng),實(shí)現(xiàn)宗教價(jià)值;另一方面,百姓也需要一個(gè)心理的慰藉之所,供自己身體力行去修行。這樣聚落就與寺廟形成一種相互滲透的關(guān)系,成為有機(jī)的統(tǒng)一體。

阿里科加村就是圍繞科迦寺的建造而逐步發(fā)展起來(lái)的,在整個(gè)聚落中,以科迦寺大殿為中心,呈發(fā)散狀向心組合。除了作為精神上的中心之外,寺廟主殿在空間上也具有控制性的作用,主殿在體量、色彩、建筑、藝術(shù)形象上都不可避免地成為村落的中心點(diǎn),統(tǒng)領(lǐng)全村的布局結(jié)構(gòu)。

墨竹工卡縣的德仲位于拉薩以東約120公里。德仲溫泉由于其神奇的療效而全藏聞名,這里的民居聚居點(diǎn)在很大程度上是繞德仲溫泉及德仲寺而發(fā)展起來(lái)的,這種以溫泉和寺廟二者為中心生成聚落的模式是一個(gè)獨(dú)特的例子。溫泉給病者提供肉體上的康復(fù),寺廟則給人精神上的慰藉,而民居建筑則為那些遠(yuǎn)道而來(lái)在此長(zhǎng)期療養(yǎng)的人們提供了食宿等基本設(shè)施。溫泉的主泉眼位于地勢(shì)較為低洼的地方,四周地勢(shì)高峻。受地勢(shì)限制,這里的民居建筑大都修建在地勢(shì)險(xiǎn)要的山坡上。墻體采用毛石或土坯砌筑,多為1~2層的碉房結(jié)構(gòu),建筑充分利用地形之起伏,多數(shù)建筑均結(jié)合下層屋面及山體設(shè)有露臺(tái),方便生活起居、晾曬。

在建筑地基選址過(guò)程中,還需要請(qǐng)喇嘛打卦卜算,以確定房屋的最佳方位和開(kāi)工時(shí)間。在日喀則一帶,門一般不能朝北,不能對(duì)準(zhǔn)兩座山的結(jié)合部,更不能對(duì)著天葬臺(tái)。窗口忌對(duì)準(zhǔn)獨(dú)樹(shù)、洞穴石崖。這些禁忌也可以通過(guò)環(huán)境心理學(xué)加以解釋。

二、民居建筑的布局與功能

西藏民居建筑在使用功能的布置上具有一定的特色,主要表現(xiàn)在注重實(shí)際使用,注重宗教空間的營(yíng)造;延續(xù)傳統(tǒng)的院落式布局。

(一)典型空間布局

藏民族是一個(gè)以農(nóng)、牧業(yè)為主要生活資源的民族,其對(duì)農(nóng)牧業(yè)的重視與依賴在民居建筑中有大量的體現(xiàn),并影響到民居建筑的空間布局,表現(xiàn)為一系列典型的空間構(gòu)成模式。

首先,民居建筑更注重建筑的使用效率,較少注重內(nèi)部空間氛圍的營(yíng)造,非常務(wù)實(shí)地解決一些基本功能問(wèn)題。如通過(guò)設(shè)置內(nèi)部走廊、采光內(nèi)庭院等方式提高空間的利用效率與滿足采光需求其次,民居底層墻體較厚,開(kāi)窗均較小,在保證建筑的結(jié)構(gòu)安全和防御性的同時(shí),也造成室內(nèi)采光微弱。但這毫不影響建筑的使用,因?yàn)橐粚又饕米鞫逊挪萘稀⒓Z食的儲(chǔ)藏間,或用作圈養(yǎng)牲口的場(chǎng)所,對(duì)采光的要求不高,只注重室內(nèi)的通風(fēng)條件。

二層空間主要用于家庭成員的生活起居,在這里,它一改一層的昏暗,在采光良好的南面與東、西面往往設(shè)置較大的窗戶,爭(zhēng)取直接采光。對(duì)于體量較大的民居還設(shè)置天井。在二層朝向最好的位置往往安排主人的起居室兼臥室。通常情況下,在高出其他房間一定距離的北面房間內(nèi)安排佛堂,通過(guò)對(duì)佛堂在整個(gè)建筑中的平面方位布局、空間高度上的經(jīng)心安排,來(lái)充分展現(xiàn)主人對(duì)宗教的膜拜,宗教的影響已經(jīng)深入到民居建筑的空間模式。

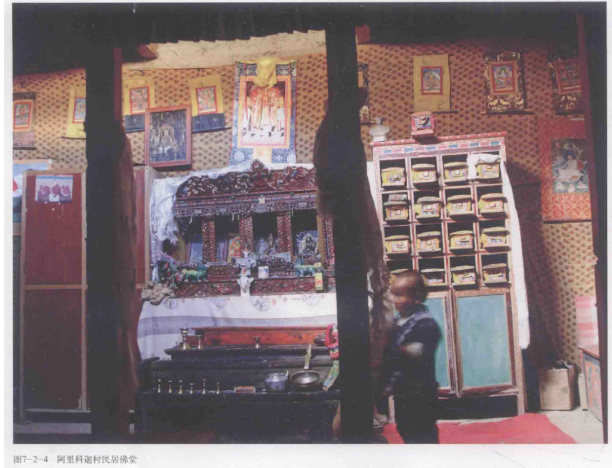

(二)佛堂空間

在佛教徒看來(lái),佛堂是家中最為殊勝的地方佛堂務(wù)必是置于整個(gè)建筑最好的地方,裝飾要豪華,而佛像更要有專門的佛龕或者其他的陳設(shè)來(lái)加以裝飾。一般來(lái)說(shuō)將佛堂設(shè)于北側(cè),在民居中常常將佛堂升高到一定的高度(一般為60厘米左右),以此構(gòu)成一個(gè)潔凈而神圣的空間。佛堂裝飾都較華麗,有雕飾精美的佛龕,供奉佛像,佛龕一般置于藏柜之上,前方供奉清潔的圣水碗及酥油燈,條件較好的還在房間四壁張掛唐卡,設(shè)置專供念經(jīng)的卡墊或座椅(圖7-2-4)。

普蘭科迦村加央次仁宅,二樓的佛堂極具特色。首先,佛堂面積雖然較小,但裝飾極有特點(diǎn),雕飾比較精美,現(xiàn)在仍保留著一些雕飾較好的木結(jié)構(gòu)構(gòu)件。佛堂后部局部抬起,用類似細(xì)木作的方式構(gòu)建了一個(gè)修行的小世界,這些木裝修具有一定的印度一克什米爾風(fēng)格的特點(diǎn),可見(jiàn)受到了周邊地區(qū)藝術(shù)的影響。精心制作的經(jīng)書格架居中,喇嘛打坐的墊子居于右側(cè),有類似靠背一樣的坐具,上置墊子。

佛堂與外部空間通過(guò)一排木窗分隔開(kāi)來(lái),佛堂前有一柱大小的天井以供采光(圖7-2-5、圖7-2-6)。

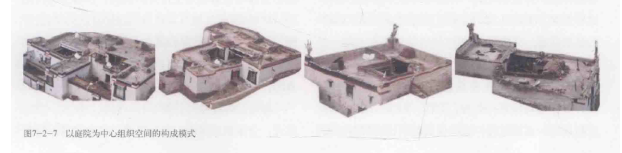

(三)庭院

“庭院”在西藏人的生活中是個(gè)很重要的話題這大半是由西藏的氣候條件決定的——庭院在冬季能夠吸納充足的陽(yáng)光而在風(fēng)季能夠避免風(fēng)沙的肆虐。

以拉薩為例,拉薩地處拉薩河谷平原,冬春季多風(fēng),風(fēng)向以東西向?yàn)橹鳌J軞夂蛴绊懀_民居多坐北朝南布置,平面較方正,內(nèi)設(shè)天井庭院形成外廊式院落建筑。在一些規(guī)模較大的民居,常有設(shè)置多個(gè)內(nèi)庭院的平面布局形式。如拉薩夏扎府邸,在主樓三層平面安排了3個(gè)小庭院,庭院既提供充足的日照、躲避狂風(fēng),又營(yíng)造出一處舒適的私人空間,使其成為整座建筑中最富生活氣息的地方(圖7-2-7)。

三、民居建筑的營(yíng)造

(一)建筑結(jié)構(gòu)

從結(jié)構(gòu)的角度,傳統(tǒng)民居建筑大致可以劃分為承重墻列柱密椽結(jié)構(gòu)、井干式木結(jié)構(gòu)、干闌式木結(jié)構(gòu)、生土洞穴結(jié)構(gòu)等。其中,承重墻列柱密椽結(jié)構(gòu)是最主要的結(jié)構(gòu)形式,廣泛地分布于西藏全境。此種結(jié)構(gòu)常用塊石、土坯磚或夯土筑成承重墻體,與室內(nèi)的列柱共同承受由密椽梁架傳遞來(lái)的荷載。室內(nèi)列柱為尺寸較小的木柱,一般加工為方形截面,在一些建造工藝較落后的地區(qū)也多采用未經(jīng)砍剁的原木。木柱之上架立木梁,木梁跨度較小,一般為2米左右。木梁與墻之間鋪搭密椽作為樓面或屋面的結(jié)構(gòu)基層,其上再鋪石板或樹(shù)枝棧棍,夯筑黃土或阿嘎土面層。在傳統(tǒng)工藝中,屋面無(wú)防水層,僅靠增加屋面土層厚度、加大排水坡度等方法防止屋面滲漏(圖7-2-8、圖7-2-9)。

從建筑材料與工藝看,民居建筑基本就地取材,用材規(guī)格及工藝不高,但也體現(xiàn)出其與所處環(huán)境的協(xié)調(diào)融洽。根植于本土,最大限度地利用本地資源,這是民居建筑的一大特點(diǎn)。這一方面促成了西藏民居建筑風(fēng)格的形成,另一方面也真實(shí)反映了建造形式的自然生成—外在形式源于技術(shù)體系,渾然一體而絕少矯揉造作的成分。事實(shí)證明,這在西藏嚴(yán)酷的自然地理背景下是明智的。建筑材料的幾乎無(wú)可選擇性、建造工具及工藝落后等條件決定了,在民居這種最為普遍的建筑類型中,建筑技術(shù)的第一個(gè)要?jiǎng)?wù)便是效率(建造可行性上的及環(huán)境適應(yīng)性上的),表面形式上的客體審美已退居次要。考察民居的外在形式風(fēng)格,我們能夠自然地將建筑本體與建造手段、當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源與環(huán)境關(guān)聯(lián)起來(lái),進(jìn)而升華到一種淳樸的技術(shù)理性美的層面上去。

大凡一種較為成熟的民居,其建造技術(shù)必然呈現(xiàn)一種體系性。在外在形式上,藏式傳統(tǒng)民居給人以豐富紛呈之感:從西部厚重內(nèi)斂的生土建筑到東部靈活輕快的木構(gòu)建筑,跨度巨大而各具特色。稍加分析,那種基于當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源的建筑技術(shù)原本就自成體系,并且表現(xiàn)出一種鮮活的差異性來(lái)。觀照這種差異,更能讓我們深刻理解到地域與技術(shù)體系的緊密聯(lián)系、交相輝映。

(二)建造儀式與過(guò)程

西藏民居建筑在營(yíng)造過(guò)程中有一套復(fù)雜的儀式,貫穿建房擇基、奠基、立柱、封頂、竣工、喬遷新居等一系列過(guò)程,這些儀式都明顯地帶有祈求人畜安康、房基永固平安等遠(yuǎn)古而樸素的神靈心理,并伴隨著喇嘛、經(jīng)師等宗教神職人員的全程參與,這些具有深厚傳統(tǒng)文化的現(xiàn)象也是民居建筑文化不可或缺的一部分。

首先由喇嘛選擇好地基,擇吉日舉行破土儀式“薩各多洛”,屆時(shí),需請(qǐng)喇嘛到現(xiàn)場(chǎng)誦經(jīng)作法事,在宅基地前擺“五谷斗”,設(shè)祭臺(tái),置供品,燃放桑煙,向土地神和龍神贖地基為己用,并祈求人畜安康、風(fēng)調(diào)雨順。開(kāi)挖第一鍬土的人必須屬相相合,然后家人在房基的四個(gè)角落象征性地挖土,完成破土儀式正式開(kāi)工儀式稱為“粗敦”,修房的主家要向修房工匠和參加儀式的鄉(xiāng)鄰獻(xiàn)哈達(dá)、敬青稞酒,并在離地基不遠(yuǎn)的顯眼處樹(shù)立一根帶杈木棍,上掛經(jīng)幡,其作用是阻止人的閑言和過(guò)分溢美之詞,以確保房屋的牢固和主人家的幸福。如果是修建大型宅院,主人還要請(qǐng)喇嘛主持開(kāi)工儀式,在房基的四角埋“薩居崩巴”(地氣寶瓶),寶瓶為紅色,內(nèi)裝青稞、小麥等五種糧食和五色綢緞,有條件的人家還要放一些寶石在里面。埋寶瓶的目的是為房基永固。

房屋上梁立柱時(shí),要舉行“帕敦”儀式。立柱那天,全體親戚到場(chǎng),參加儀式。在立柱前,將茶葉、小麥、青稞、大米等糧食和珠寶等放入一個(gè)小袋,置于立柱的石頭下,然后安放立柱。在立柱與橫梁的結(jié)合部壓放五色彩布,在橫梁上面放一些麥粒,以此祈求房屋永固。五色彩布代表藍(lán)天、白云、紅火、黃土和綠水,象征吉祥。立柱立好后還要給每根立柱獻(xiàn)哈達(dá)。

封頂儀式稱為“拖羌”,有時(shí)和竣工儀式一道舉行。當(dāng)房屋快竣工時(shí),留出一小塊屋頂不填土,舉行封頂儀式。屆時(shí),親戚朋友都來(lái)主人家,象征性地填土,表示參加了房屋的修建。來(lái)客均要帶茶和酒等禮物,給主人獻(xiàn)哈達(dá),向主人祝賀新房落成。

喬遷儀式稱作“康蘇”。新房落成后,何時(shí)搬遷必須請(qǐng)喇嘛擇算。當(dāng)搬家的吉日選出后,在正式搬家前一日或當(dāng)日早晨,主人家?guī)弦淮<S、一桶水,一個(gè)裝有茶、鹽、堿等物的春缽和一張大成就者唐東杰布像去新屋,還要將“五谷斗”先搬過(guò)去,這些物品都要懸掛哈達(dá),以示吉祥。這之后,才正式搬家具什物。搬進(jìn)新屋后,要先舉行祭祀灶神的儀式,由家中長(zhǎng)者給火灶獻(xiàn)哈達(dá),將哈達(dá)拴系于火爐、水缸上。待新房安頓好之后,根據(jù)主人家的經(jīng)濟(jì)條件擇吉日舉行“康蘇”儀式。拉薩地區(qū)的“康蘇”儀式一般舉行3天,日喀則一帶舉行5天。舉行儀式時(shí)。主人家需準(zhǔn)備大量酒食,提前邀請(qǐng)親戚朋友參加。客人來(lái)參加慶賀儀式,過(guò)去多帶酒、肉等禮物,現(xiàn)在人們多送禮金。來(lái)時(shí),舊時(shí)首先給新屋的佛龕、梁柱、水缸獻(xiàn)哈達(dá)后再給主人獻(xiàn)哈達(dá),現(xiàn)在主要給新房的主人獻(xiàn)哈達(dá)。敬獻(xiàn)哈達(dá)時(shí),說(shuō)一些恭喜的祝福話,向主人祝賀道喜。

第三節(jié)地區(qū)與特征

從地理角度看,西藏大致可以分為藏南河谷平原區(qū)、藏東高山峽谷區(qū)、藏西及藏北“羌塘”高原湖盆區(qū)和喜馬拉雅山脈地段四個(gè)大的地理區(qū)域。在這四個(gè)典型的地理單元內(nèi),地形、氣候、物產(chǎn)等都有較大的不同,也為形成多樣化的民居建筑提供了環(huán)境基礎(chǔ)。

建筑的發(fā)展離不開(kāi)資源,對(duì)于根植于本鄉(xiāng)本土的民居建筑來(lái)說(shuō),地域資源與環(huán)境更是反映在民居建筑的各個(gè)方面:本地氣候環(huán)境、地形地貌影響著民居建筑的選址與布局;本土盛產(chǎn)的建筑材料支撐了民居建筑的快速發(fā)展,又引發(fā)了相應(yīng)工藝與建造體系的發(fā)展完善;當(dāng)?shù)匚幕矟B透到人們生活之中,反映在建筑的里里外外。人文地理環(huán)境對(duì)民居建筑及其聚落的形成、發(fā)展、類型、職能、分布等方面施以重要的影響。

民居建筑不可避免地受到自然環(huán)境的制約,但人類的建造活動(dòng)不是完全由環(huán)境所控制的,這種制約也能充分激起人類社會(huì)對(duì)自然環(huán)境的能動(dòng)改造與適應(yīng)。以地域條件為綱,不僅將西藏民居作了適當(dāng)?shù)念愋团c譜系劃分,有利于分類歸納,而且此種分類不是單純依靠行政區(qū)劃作機(jī)械分割,而是將民居與其賴以生存的地域環(huán)境有機(jī)統(tǒng)一起來(lái),民居建筑的物質(zhì)特征與其所處的地域和所傳承的文化基因、社會(huì)生活觀念又渾然一體了。

一、藏南河谷地區(qū)民居及其特征

(一)地域概況

藏南河谷地區(qū)是指位于西藏南部岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間的河谷地區(qū),因雅魯藏布江及其支流流經(jīng)這一地區(qū),經(jīng)常年累月的作用,形成了許多寬窄不一的河谷平原。主要包括:雅魯藏布江流經(jīng)的日喀則、山南河谷地區(qū)和拉薩河、年楚河、尼洋河河谷地帶。這些江河谷地寬5~8公里,東西延綿數(shù)百公里,平均海拔3500米左右,地勢(shì)平坦,土地較為肥沃,居住人口和可耕地占全西藏的一半左右,是西藏的糧食主產(chǎn)區(qū),具有悠久的農(nóng)耕歷史,也產(chǎn)生了悠久的定居文化,其中雅礱河谷的澤當(dāng)和瓊結(jié)還是藏族文化的主要發(fā)祥地。從行政區(qū)劃看,這一地區(qū)主要包括拉薩市的拉薩城區(qū),墨竹工卡林周、達(dá)孜、堆龍德慶、曲水、尼木等縣;山南地區(qū)的貢嘎、扎囊、瓊結(jié)、乃東、桑日、加查、曲松等縣;林芝地區(qū)的工布江達(dá)、朗縣等縣;日喀則地區(qū)的日喀則市、謝通門、南木林、昂仁、拉孜、薩迦、白朗、江孜、仁布等縣市區(qū)域。

藏南河谷區(qū)降水較少,年降水量在400~500毫米左右,氣候干燥。森林資源稀少,建筑用土石材較為豐富。

(二)民居建筑特征

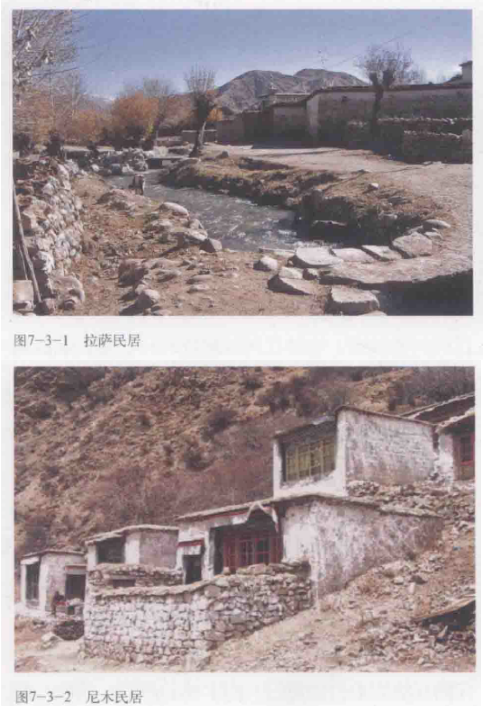

該地區(qū)民居建筑以土石結(jié)構(gòu)的平頂?shù)锓繛橹鳎煨投喾秸€(wěn)重,裝飾樸素。風(fēng)格較統(tǒng)一,在不同地區(qū)存在較小的差別。如在拉薩地區(qū),用色較為簡(jiǎn)單,崇尚白色,以白土為主要的外裝修材料,在墻面常做手抓紋飾,在窗框部位采用牛頭黑邊點(diǎn)綴,也有在檐口椽木及女兒墻上涂刷紅色灰漿的習(xí)慣,整體風(fēng)格清新典雅(圖7-3-1、圖7-3-2);

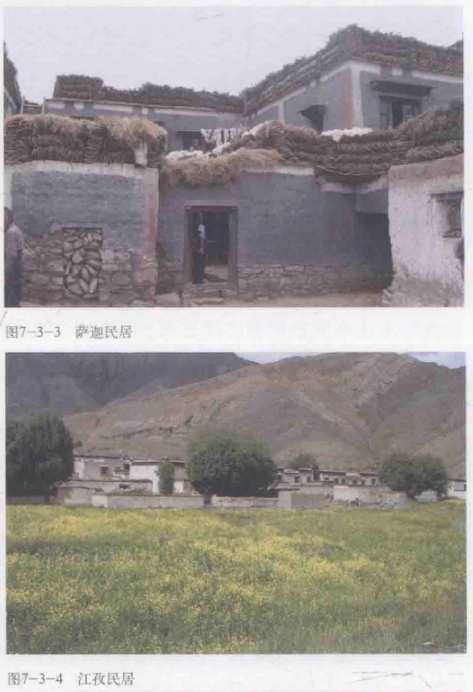

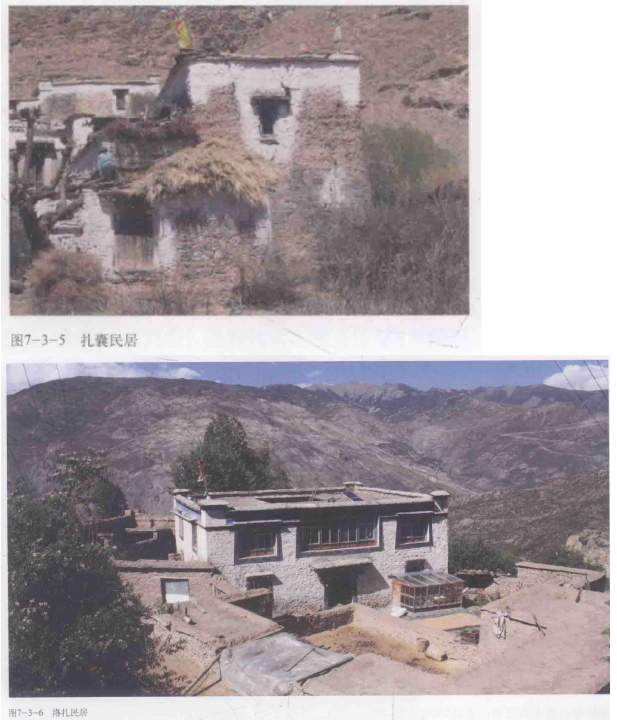

在日喀則地區(qū),民居建筑用色較為奔放,喜用深褐色、紅色,風(fēng)格較厚重;在山南地區(qū),由于當(dāng)?shù)厥妮^多,民居建筑外墻多不作抹灰處理,直接以清水石墻外露,有很好的肌理效果(圖7-3-3、圖7-3-4),整體風(fēng)格粗獷,富有質(zhì)感(圖7-3-5、圖7-3-6)。

二、藏東高山峽谷地區(qū)民居及其特征

(一)地域概況

三江流域所在的藏東高山峽谷區(qū),主要指念青唐古拉山脈以東的橫斷山脈峽谷地區(qū),包括西藏自治區(qū)的昌都和林芝部分地區(qū)。此地山脈近南北走向,由于金沙江、瀾滄江和怒江的分割,形成了一道道南北縱橫的大峽谷。在該地區(qū),第四紀(jì)古冰川遺跡普遍存在,高山深谷,地勢(shì)險(xiǎn)峻,山頂與谷底高差可達(dá)3000多米。山頂大多為終年不化的積雪,山腰為茂密的原始森林,谷底為四季常青的農(nóng)田果園。這里氣候較為濕潤(rùn),年平均氣溫在10℃以上;年降水量在1000毫米左右,有的地區(qū)可達(dá)4000毫米左右。林芝地區(qū)林地面積為246萬(wàn)公頃,占土地總面積的53.01%;森林覆蓋率為46.09%,活木蓄積量8.82億立方米,占西藏全區(qū)木蓄積量的64.9%,是全國(guó)最大的原始林地。該地區(qū)具有熱帶、亞熱帶、暖溫帶、寒溫帶和濕潤(rùn)、半濕潤(rùn)氣候帶的各種森林植被,是世界生物多樣性最典型地區(qū)。木本植物有上百種,幾乎從亞熱帶到寒溫帶的各種針葉、闊葉樹(shù)種均有分布,林木主要有云杉、冷杉、鐵杉、高山松、落葉松、柏木、白樺、青岡等。

(二)民居建筑特征

1.林芝民居建筑特點(diǎn)

從民居的建筑形式出發(fā),林芝民居可以分作兩種主要類型:一是以林芝、米林、工布江達(dá)、朗縣等地為主的石墻(或土墻)坡頂民居;二為波密、察隅林區(qū)出現(xiàn)的圓木或半圓木井干式建筑和干闌式建筑,后者中的干闌式建筑與喜馬拉雅南麓地區(qū)的類似。

由于林芝地區(qū)降雨量大,氣候濕潤(rùn),在民居建筑上,往往舍去西藏其他地區(qū)大量采用的平屋頂而采用雙坡屋頂或歇山坡屋頂,以利迅速排水。坡屋頂?shù)奈菁懿捎卯?dāng)?shù)啬静闹瞥纱竽窘Y(jié)構(gòu),屋面采用木板或石板制作,在門巴族、珞巴族居住的南坡溫暖地區(qū)還有用芭蕉葉或茅草覆蓋的屋頂。在林區(qū)多用木板瓦,隔年翻面使用,少見(jiàn)石板瓦屋面。這種坡屋面防水性能較好,適合降水量大的林區(qū)使用(圖7-3-7)。

坡屋面的使用還大量出現(xiàn)在喜馬拉雅山脈南坡的吉隆、聶拉木、亞?wèn)|和山南地區(qū)隆子、措那等縣,均是適應(yīng)氣候的產(chǎn)物。

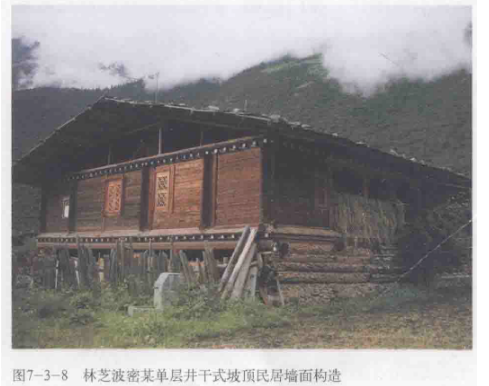

同時(shí),由于林芝地區(qū)林業(yè)資源豐富,也使得該地區(qū)民居建筑中更為普遍地使用木材。特別是在森林茂密的波密、察隅等地還出現(xiàn)圓木或半圓木的井干式建筑(圖7-3-8)。

(1)坡屋頂構(gòu)造

林芝民居的坡屋頂是其顯著特點(diǎn)之一。與內(nèi)地坡屋頂不同的是,這里的坡屋面需首先做好平屋頂,在此基礎(chǔ)上再搭好木屋架,然后鋪設(shè)木板瓦或石板瓦屋面。坡屋頂下的平屋頂是采用黃土鋪筑而成,與西藏其他地區(qū)所見(jiàn)的黃泥屋面類似,只是由于沒(méi)有防雨水的要求而土層較薄,只為滿足室內(nèi)保暖和堆放雜物的要求。

坡屋頂采用木屋架承重體系。在平頂上架設(shè)立桿和斜桿組成屋架,并支承于外縱墻和山墻之上。

山墻不全砌滿,只是砌出中間高、兩側(cè)低的墻墩,上立小柱支撐屋架。這樣既減少墻體用材并減輕重量,又可解決屋頂閣樓的采光通風(fēng)問(wèn)題,是一種因地制宜的方法。因?yàn)榱种サ貐^(qū)空氣濕度較大,需要保證瓦屋面的通風(fēng)干燥。屋架固定之后需在其上鋪設(shè)檁木,檁木為圓木,直徑150毫米左右。木瓦屋面的檁木間距一般為1.5米,石板瓦屋面的間距較小,以不超過(guò)60厘米為宜。

木板瓦形制

屋面木板瓦一般選用紅松等耐腐性能較好的木材,為避免雨水的滲透造成腐蝕,不采用鋸材,而是把原木鋸成2米左右的長(zhǎng)段后,順木紋方向?qū)⑵渑珊窦s3厘米左右的薄板。由于是順紋劈開(kāi)并沒(méi)有破壞木材的長(zhǎng)纖維,雨水可以順木紋向下排走避免了雨水的存積。在鋪裝木板瓦片時(shí),為了避免鐵釘遇水生銹而造成木板腐蝕,同時(shí)也為了便于間隔數(shù)年翻動(dòng)瓦片,一般不采用鐵釘固定瓦片,而是采用石頭壓頂?shù)姆椒▽⒛景鍓涸谖菝嫔希@就形成了在木瓦屋面上擺放各種石塊的景象。

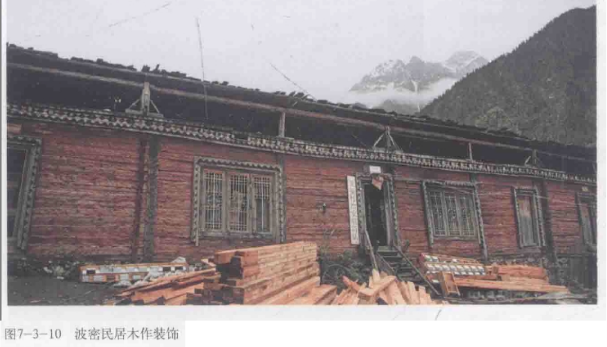

(2)小木作裝飾

林芝林區(qū)建筑裝飾較為繁復(fù),裝飾構(gòu)件以木為主,做工精細(xì),多用雕飾和彩繪,常常多種色彩同時(shí)使用。重點(diǎn)裝飾門窗、陽(yáng)臺(tái)、柱廊、檐部等(圖7-3-10)。

2.昌都民居建筑特點(diǎn)

昌都地區(qū)民居建筑的歷史十分悠久。考古發(fā)掘表明,早在新石器時(shí)代這里就有人類的活動(dòng),其中卡若遺址的發(fā)掘?yàn)檫h(yuǎn)古的藏文明提供了有力的證據(jù)。

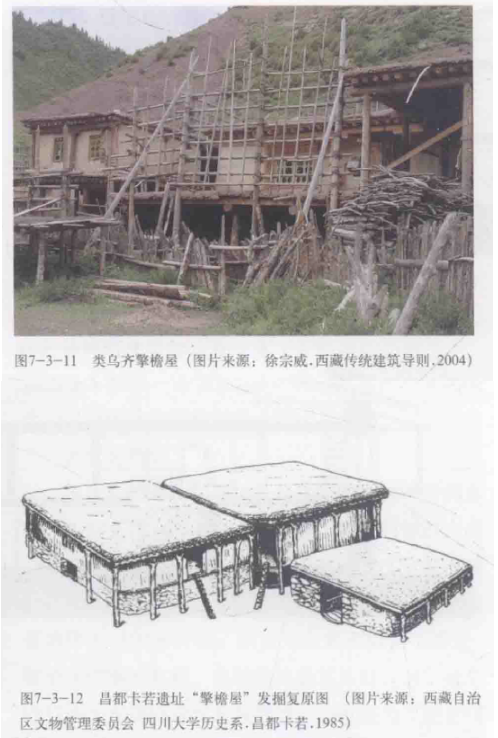

卡若遺址中發(fā)掘的建筑遺留生動(dòng)地向我們展示了幾千年前先民們的居住形態(tài),我們甚至可以從中找到今天的擎檐屋、井干式木屋、藏式碉房的雛形。

清末糧務(wù)丁耀奎入藏時(shí)所寫游記中記載,“有綠營(yíng)營(yíng)官駐扎大堡,墻最高,非云梯不登,然非石碉”,“有土著頭目筑居高崖,俯視一切,形勝山脈,兼而有之,其余莊堡皆踞山腰,三五成村,零星散布”。在洛隆有“公館兩處,規(guī)模宏大,周樓如城,容人數(shù)千,且廣寬田土”,“碩般多有漢訊官,有蠻營(yíng)官,有土城,有僧寺,有公館甚宏敞,樓居三層,周繞房層三百余間,可容萬(wàn)人”。邊壩“除喇嘛寺峻守碉墻外,其余公館衙署民房皆狹揪不值一掃,但喇嘛寺石墻矗立,非云梯不能登,非開(kāi)花不能沖”。

這或可為我們了解當(dāng)時(shí)昌都地方的居住形態(tài)提供一點(diǎn)線索:

1)當(dāng)時(shí)昌都夯筑土墻的技術(shù)已非常成熟,能建造高大的堡壘性建筑。

2)當(dāng)?shù)氐貏?shì)復(fù)雜險(xiǎn)峻,需選取有利地形建房。

3)民居常建造于山腰之中,既有組團(tuán)布局,也有零星散布

4)民居建筑體量較小,形制較簡(jiǎn)陋。

同樣,由于昌都部分地區(qū)的林業(yè)較為發(fā)達(dá),有的民居除基礎(chǔ)必須采用石材外,幾乎所有的房間墻體均采用木材,包括有的屋頂也用木板加蓋,成為典型的井干式建筑。

總體來(lái)講,昌都民居類型可分為如下幾類:第一類是木梁柱承重、石墻體不承重的碉房,又稱擎檐屋;第二類是墻柱混合承重的土木平頂?shù)锓浚R酝林鎵槌兄貕w;第三類是井干式木結(jié)構(gòu)民居。

(1)擎檐屋

在已有四五千年歷史的“昌都卡若”遺址,考古學(xué)家已經(jīng)發(fā)掘出與現(xiàn)今擎檐屋非常相似的房屋,不僅外表形式,而且建筑的結(jié)構(gòu)構(gòu)造、內(nèi)部交通組織等都與今天的擎檐屋非常接近。

擎檐屋的特點(diǎn)在于其建筑外圍的立柱粗大,直接托住二層屋檐外挑部分,形成主要的承重結(jié)構(gòu),而墻體不承受除自重之外的其他荷載。這種民居結(jié)構(gòu)在昌都、類烏齊、丁青、察雅一帶居多。建造時(shí),先要放好墻線,再挖好地基并壘好地基墻礎(chǔ),然后再立柱架梁,形成類似木頭框架的結(jié)構(gòu),但柱與柱頭或梁與梁之間,不用卯接和釘子固定,而是自然相接,然后再用方石砌墻。在昌都的才維一帶,不僅平房是柱梁承重,而且二層甚至三層都是如此。一根長(zhǎng)柱子不僅要托起二層的大梁,有的長(zhǎng)柱子還要托起三層的大梁。內(nèi)柱則是柱上加柱,不直接拉通。這種在墻外立柱托起大梁的結(jié)構(gòu),是昌都民居的一個(gè)重要特點(diǎn),在西藏其他地方是較為少見(jiàn)的(圖7-3-11、圖7-3-12)。

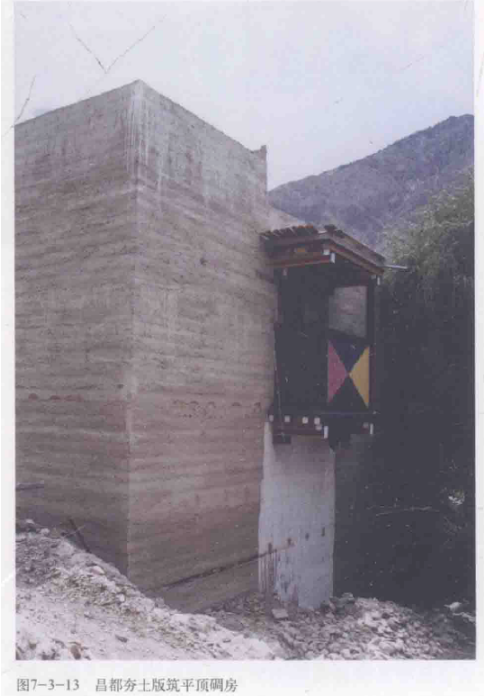

(2)夯土版筑民居

墻體采用夯土版筑技術(shù),特別是在貢覺(jué)三巖帶尤為突出。這里的版筑工藝很高,能夠建造多層建筑并保證墻體垂直。這也印證了古人對(duì)昌都地區(qū)夯土墻高超技藝的記載不虛夯土墻體對(duì)材料要求較高,首先是黃泥和砂子的配比要合適;其次對(duì)土的濕度也有一定的要求;

施工工藝較為復(fù)雜,需要特定的打夯工具。一般采用木板作模板,在墻體的兩側(cè)夾上墻模,用繩索縛緊后就可以填土,幾個(gè)人同時(shí)夯打。打完一板后(一板大約30厘米左右,即是墻模板高度),再移動(dòng)模板到合適位置繼續(xù)夯筑(圖7-3-13)。

夯土墻體較厚,具有很好的熱工性能,室內(nèi)冬暖夏涼。但夯土墻也有其缺點(diǎn):一是不耐雨水沖刷,在雨水作用下磨損較快;二是墻體容易開(kāi)裂,所以經(jīng)常在墻內(nèi)添加木板或石板等,用作抵抗墻體拉力的“墻筋”,有的也在墻體內(nèi)添加秸稈、碎石子,但添加后者主要是為了增大墻體的承載能力。

(3)井干式民居

井干式木結(jié)構(gòu)是最為古老的居住建筑形式之一,其本質(zhì)是一種木墻體承重結(jié)構(gòu),又稱木楞房,這種建筑的雛形可追溯到新石器時(shí)代的卡若遺址。

根據(jù)考古發(fā)掘,昌都卡若遺址中的井干式結(jié)構(gòu)的制作大致為:先在四周穴壁上涂抹一層摻石子的草拌泥;然后嵌進(jìn)木板和原木,空隙間填以小石子等,再用草拌泥填縫這是一種非常古老的建筑技術(shù)(圖7-3-14)。

目前,井干式住宅主要分布在云南北部、四川南部和西藏東部地帶。在藏東主要分布在林區(qū),如昌都地區(qū)江達(dá)縣、貢覺(jué)縣等。在昌都,人們又稱其為“崩康”。得益于榫卯結(jié)構(gòu)的使用及拼接技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)在的井干式結(jié)構(gòu)更注重美觀。將原木一分為二伐成兩塊,橫向平置,圓形向外,平面向內(nèi),在轉(zhuǎn)角的交接處將接頭做成凹形榫,互相咬接,疊壘架成井字形的建筑,直到所需的高度為止,房梁就直接放在木板墻體承重。內(nèi)部結(jié)構(gòu)上采用梁柱體系,井干式的木結(jié)構(gòu)作為外部承重與圍護(hù)部分,窗戶則在半原木中間挖洞而成。

三、藏西及藏北高原湖盆地區(qū)民居及其特征

(一)地域概況

藏西主要指阿里地區(qū)西部地方,即普蘭、札達(dá)等縣,屬藏西北半農(nóng)半牧區(qū)。該地氣候惡劣,常規(guī)的建筑材料如石頭、木材等資源嚴(yán)重缺乏。藏北主要包括那曲與阿里北部地區(qū),又稱“羌塘”,在藏語(yǔ)中意為“北方廣闊的平原”。該區(qū)域位于西藏自治區(qū)西北,以岡底斯山脈、念青唐古拉山為界,與藏南河谷地區(qū)相銜,總面積占西藏的三分之二。這里平均海拔4500米以上,多為渾圓而平緩的山丘地貌,從丘頂?shù)狡降氐南鄬?duì)高差往往僅有100~400米,為西藏主要的牧業(yè)區(qū)。從行政區(qū)區(qū)劃看,屬于藏北“羌塘”草原的有:那曲地區(qū)的那曲、雙湖特別區(qū)、申扎、尼瑪、安多、班戈、當(dāng)雄等縣;阿里地區(qū)的措勤、改則、革吉、日土、噶爾等縣;日喀則地區(qū)的仲巴等地。

此區(qū)域氣候惡劣,海拔高,年平均氣溫在零攝氏度以下。由于羌塘地區(qū)的生態(tài)環(huán)境特別脆弱,在沒(méi)有能力去保護(hù)和培育草場(chǎng)的條件下,人們不得不采取游動(dòng)、遷移的辦法,輪流使用草場(chǎng),由此產(chǎn)生了草原游牧生活。在隨季節(jié)不斷遷移的游牧過(guò)程中,移動(dòng)的牛毛帳篷是最為適宜的居住方式。

藏民族本來(lái)就是由游牧民族發(fā)展而來(lái)的,更頓群培在《白史》中說(shuō)道,現(xiàn)在所有的藏民族之中,牧民的生活方式、語(yǔ)言及傳統(tǒng)習(xí)俗等方面最接近遠(yuǎn)古時(shí)期的藏民族。《柱間史》記載,“藏王聶赤贊普的頗章,當(dāng)初未用土石砌筑,而用鹿、虎、豹皮做帳房”;《新唐書》“有城郭廬舍,不肯處,聯(lián)橇帳以居;其人或隨畜牧而不常厥居,貴人處于大氈帳,名為拂廬”。可見(jiàn)帳篷早已成為藏北草原典型的居住方式。

(二)民居建筑特征

1.藏西民居

在歷史上,該地區(qū)民居建筑發(fā)展緩慢,十分簡(jiǎn)陋。在札達(dá)和普蘭地區(qū),人們利用當(dāng)?shù)鬲?dú)特的土林地質(zhì)條件,創(chuàng)造出最具地方特色的窯洞式生土民居建筑形式,在窯洞式民居的基礎(chǔ)上又發(fā)展出房窯結(jié)合式民居;在河谷地帶或與周邊區(qū)域商品貿(mào)易較為發(fā)達(dá)的地段,由于物品資源較多,也有部分土木結(jié)構(gòu)的獨(dú)院平頂式民居的出現(xiàn)。

(1)窯洞民居的選址與分布

窯洞民居主要分布在札達(dá)縣與普蘭縣境內(nèi)。其選址都為依山而鑿,其一是因?yàn)樯襟w土林的土質(zhì)更適宜挖掘洞穴;其二是山地居高臨下,更具防御性,有利安全;其三是高原氣候惡劣,冬天嚴(yán)寒多大風(fēng),選擇山地更有利于躲避寒風(fēng),爭(zhēng)取更好的日照。

從現(xiàn)存遺跡的布局看,窯洞民居的分布非常集中,一般是數(shù)個(gè)或數(shù)十個(gè)窯洞成組團(tuán)排列在同一崖面,并且在同一崖面上分層布置,上下層層疊疊集聚成一定的數(shù)量規(guī)模,窯洞布局也隨崖體崖面的曲折而變化,顯得錯(cuò)綜復(fù)雜(圖7-3-15)。

在一個(gè)窯洞聚落內(nèi)部,民居窯洞總是與寺廟和貴族、統(tǒng)治階層的洞窟相互結(jié)合,融為一個(gè)整體結(jié)構(gòu)。以大型的古格故城、皮央、東嘎等窯洞群為例,王宮、寺廟洞窟位于最高層,僧人窯洞位于中部位置,而數(shù)量最多也最簡(jiǎn)單的普通民居窯洞則如眾星捧月一樣位于較低的位置,為上部建筑服務(wù)。

這既凸現(xiàn)王權(quán)和宗教特權(quán)的至高無(wú)上,也圖解了整個(gè)聚落的防御體系。

(2)窯洞民居的形制

從平面看,窯洞有方、圓、長(zhǎng)方形多種,以方形平面最多,見(jiàn)方在4米左右,該尺寸與單柱的平頂房屋平面相近。從規(guī)模看,有獨(dú)立單孔窯洞構(gòu)成一個(gè)居室的,也有3~5個(gè)組合成一個(gè)完整的多孔單元。通常的做法是以一個(gè)主要窯洞為中心,在其四周開(kāi)鑿子窯、灶臺(tái)、糧食儲(chǔ)藏間及各種用途的壁龕。

窯洞的剖面均為平拱窯頂,略微起拱,拱腳部位呈圓弧形。凈高2~2.5米左右,有單層的窯洞,也有帶臺(tái)階的兩層窯洞。單孔窯洞面積一般在16平方米左右,通常只有一間,平面形式多樣,但以正方形為多,尺寸在4米×4米左右。常見(jiàn)在窯洞四周挖掘一些小龕洞以為儲(chǔ)藏空間之用。

雙孔窯洞常見(jiàn)為雙洞并置,之間相互連通,在各洞周圍鑿龕洞為儲(chǔ)藏間。有的雙洞處于不同標(biāo)高之上,之間以臺(tái)階聯(lián)系,豐富了空間變化。

2.藏北“羌塘”草原民居建筑特征

(1)牦牛帳篷形制

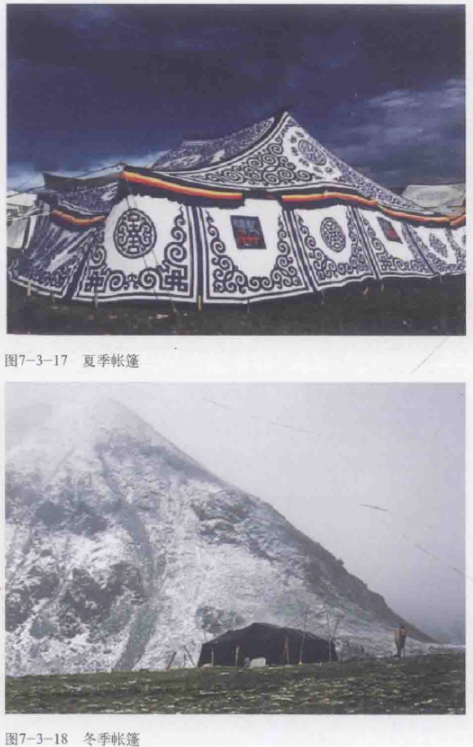

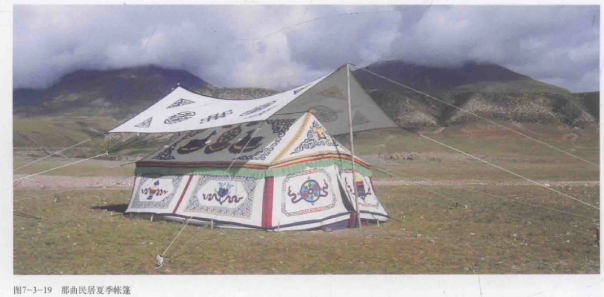

牦牛帳篷便于搬遷、防腐防潮、經(jīng)久耐用,并且取材方便、制作簡(jiǎn)單,慢慢地青藏牧民發(fā)展并完善出簡(jiǎn)形、繁形多種帳篷形式。簡(jiǎn)單的為圓錐形,繁式為梯臺(tái)形,除此之外,帳篷還分獸皮帳篷、布帳、牛毛帳、夏季帳篷和冬季帳篷等(圖7-3-17~圖7-3-19)。

而牛毛帳篷是最為經(jīng)濟(jì)、適用的一種類型。帳篷平面形式大致分為長(zhǎng)方形、正方形或多邊形,面積從數(shù)平方米至數(shù)十平方米不等。在居住時(shí)間相對(duì)較短的牧場(chǎng),如夏季牧場(chǎng),人們常采用平面簡(jiǎn)單的簡(jiǎn)式帳篷;在停留時(shí)間較長(zhǎng)的牧場(chǎng)或者有重大活動(dòng)時(shí)則采用繁式帳篷,以獲得較大的居住空間。用于大型活動(dòng)的大帳篷,有數(shù)十根柱子,面積逾百平方米,可容百人。

(2)牦牛帳篷制作

牛毛帳篷主要由帳體—牦牛毛織成的粗氆氌、木梁柱構(gòu)架以及用來(lái)固定帳篷的絆索組成。牛毛氆氌主要靠手工編織而成,大部分家庭都能制作,基本為黑色和灰白色,以黑色為多。手工織成的氆氌寬約30厘米,先使用毛線縫成較大的幾塊,然后再縫成帳篷的帳體。雖然牛毛具有防腐、防曬、防潮的功能,但由于高原氣候惡劣,頂部部分常年陽(yáng)光直曬和雨水沖刷,損壞較大,常常需要隔幾年便將頂部舊的氆氌逐步向下移位,然后換上新的。帳體內(nèi)部的梁構(gòu)架采用硬木制成,帳內(nèi)中心位置設(shè)置柱子,簡(jiǎn)單的帳篷采用2根柱,繁式帳篷常用6~9根柱不等。在選定的合適地點(diǎn)鋪開(kāi)牛毛氆氌帳體,然后以主梁在中間、次梁和邊梁在兩邊的順序架立起梁柱,帳體即被撐張開(kāi)來(lái),然后用木橛將帳體上下縫制的繩索釘牢在地上,并用小木桿頂起繩索,通過(guò)繩索的張力維持帳篷的空間形態(tài)。在釘木橛的過(guò)程中,要注意根據(jù)以后使用的朝向、采光、風(fēng)向等條件調(diào)整帳體的方位。帳內(nèi)中心高度一般為2.2米左右,邊圍高度1.2米余。大型帳篷中心高度可達(dá)3~4米。牛毛帳篷一般設(shè)于平地之上,但為了帳房的冬季保暖,有的地方往地面下挖0.5~1米,形成半地穴式帳篷,以利防風(fēng)和保暖。一般牦牛帳篷上很少裝飾,只有少數(shù)用一些宗教圖案作裝飾。

(3)牦牛帳篷功能

在帳篷搭建好之后,人們?cè)趲んw邊緣壓上土石用以防風(fēng)、防蟲等,還像處理穴房那樣環(huán)繞帳篷挖一道小溝,用以防水。由于青藏高原強(qiáng)烈的日照,在炎熱的夏日中午,帳內(nèi)溫度很高,人們?cè)趲ろ斘恢脤TO(shè)了一塊活動(dòng)的牛毛氆氌,通過(guò)它可以調(diào)節(jié)帳內(nèi)溫度、濕度,增加采光,加強(qiáng)通風(fēng)效果。此外,帳內(nèi)“燒炕連灶”的設(shè)計(jì)可以保證在寒冷或陰濕的天氣下保持帳內(nèi)恒溫,與此同時(shí),牧民把干牛糞或囊裝的干羊糞沿帳內(nèi)沿排布時(shí),它們可以很好地阻隔寒風(fēng)的侵襲。

隨著紡織技術(shù)的提高,大量棉布制的帳篷岀現(xiàn)在藏北牧民的生活中。這種帳篷室內(nèi)涼爽,外觀美觀,攜帶方便,并且裁剪方便。人們常在白色帳篷上用各色布料剪裁拼貼成云朵、花卉、動(dòng)物、宗教圖案等,將其裝飾得異常美觀。從彩色帳篷中折射出藏北牧民盡管身處惡劣環(huán)境,但依然熱愛(ài)生活熱愛(ài)美的精神追求。

四、喜馬拉雅山脈南麓民居及其特征

(一)地域概況

喜馬拉雅山脈地段位于西藏南部的我國(guó)同印度、尼泊爾、不丹、錫金等國(guó)接壤地帶,如吉隆南部、樟木、洛扎、錯(cuò)那、墨脫等地。喜馬拉雅山是東西走向的山脈,東西長(zhǎng)2400公里,南北寬約200~350公里,基本上將西藏高原南側(cè)的東西兩端連接起來(lái),平均海拔6000米左右,是世界上最高的山脈。喜馬拉雅山脈是西藏高原南側(cè)不可逾越的自然屏障,由于眾多高峰阻隔,把印度洋暖濕氣流也阻擋在外,這就造成了整個(gè)西藏高原的嚴(yán)寒、干燥的惡劣氣候,并且對(duì)整個(gè)亞洲的氣候都有重要影響。

這段山脈往西部海拔較高,氣候干燥寒冷,植被稀少;越往東部海拔越低,氣候越溫和濕潤(rùn),森林資源豐富。按地理?xiàng)l件的不同,這段山脈地段還可分為喜馬拉雅山脈北麓和喜馬拉雅山脈南麓兩大部分。

喜馬拉雅山脈北麓主要包括:日喀則地區(qū)的吉隆縣北部(馬拉山脈以北),聶拉木縣北部,定結(jié)縣,崗巴縣,亞?wèn)|北部地區(qū)(帕里及帕里以北),康馬縣;山南地區(qū)錯(cuò)那縣北部(波拉山口以北),洛扎縣西北部等地。這些地方海拔高,氣候寒冷干燥,全年降雨量很少,有的僅為150~300毫米,日照時(shí)間長(zhǎng),無(wú)霜期短。這里植被稀少,木材缺乏,但有較為充足的石材資源,包括花崗巖和頁(yè)巖。民居建筑形式主要是平頂?shù)锓浚⒅乇E?/span>

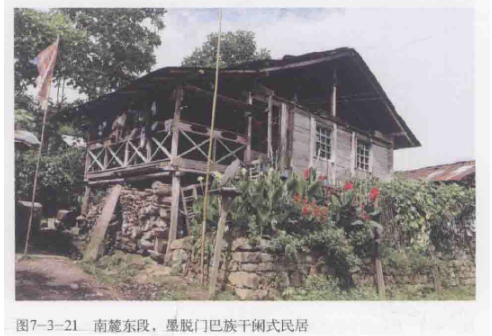

喜馬拉雅山南麓地區(qū)主要包括:日喀則地區(qū)的吉隆縣南部(馬拉山脈以南),聶拉木南部的高山峽谷區(qū),亞?wèn)|南部地區(qū)(帕里以南的下司馬鎮(zhèn));山南地區(qū)的錯(cuò)那南部的峽谷地帶(波拉山口以南的勒布一帶),洛扎東南部;林芝地區(qū)的墨脫縣,察隅縣。這些地區(qū)氣候普遍比較濕潤(rùn),氣溫較為暖和,全年降水較多,植被生長(zhǎng)好,有的地區(qū)現(xiàn)有大量的原始森林存在,自然資源比較豐富,但是這些地區(qū)也多高山峽谷,起伏很大,垂直高差懸殊。交通不便,十分不利當(dāng)?shù)厝藗兊纳詈徒ㄔO(shè)。

(二)民居建筑特征

1.喜馬拉雅南麓西段民居

該地段一方面降水量較大,多采用坡屋頂以利排水,另外一方面氣溫仍較低,建筑注重保暖。墻體大部分采用塊石砌成厚墻,并且開(kāi)窗較小,在一層甚至不開(kāi)窗。山墻也全部砌滿到頂,注重屋頂?shù)姆忾]性,而不像林芝坡屋頂僅僅砌出垛子,留出通風(fēng)空間(圖7-3-20)。

2.喜馬拉雅南麓東段民居

東段氣候溫和,在局部地區(qū)甚至屬熱帶亞熱帶氣候,為了適應(yīng)濕熱氣候,該地域盛行干闌式住宅。建筑多為兩層,竹木結(jié)構(gòu),屋頂覆蓋木板、茅草或芭蕉葉。建筑一層做架空層,層高在1.5~2米左右,可堆放農(nóng)具雜物和少量糧食;二層鋪設(shè)木地板,以隔絕潮氣,是房屋的主要使用空間。處于夏熱冬暖氣候地帶的住宅,不再像南麓西段民居那樣需要抵御寒風(fēng)的厚墻和封閉的屋頂(圖7-3-21)。

第四節(jié)實(shí)例與遺存

一、石砌民居

(一)德林康薩(寺院公房)

公房主要用來(lái)出租給城里的居民,大都是院落式建筑。建筑不分主樓和配樓,整個(gè)院落同樣高2層或3層,各個(gè)房間都較規(guī)則,有一柱間、兩柱間、一柱半間等多種房間供選擇。院落周圍的一圈回廊既解決了交通,又形成了一個(gè)完整的交流休息空間。

在以前,公房由政府或寺院出資修建與維護(hù)出租所得的收益上交政府或寺院。不僅出租給無(wú)房者居住使用,也把臨街商鋪出租給商人,形成商住結(jié)合的形態(tài)。政府公房還提供房間給政府的僧俗官員使用。政府公房由一個(gè)稱為“索朗列空”的機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常管理,寺院公房則由寺廟委托專人負(fù)責(zé)公房大多數(shù)底層用石墻,二層以上采用土坯砌體,這是拉薩老城區(qū)民居常見(jiàn)的建造方式。室內(nèi)采用阿嘎土,地面和屋面則多采用黃土,規(guī)格較低的室內(nèi)也采用黃土,但由于日常維護(hù)不佳,黃土屋面極易滲漏、長(zhǎng)草。門窗及室內(nèi)的木梁架都做得比較簡(jiǎn)單,遠(yuǎn)沒(méi)有貴族的院落那樣豪華。

(二)扎其夏(城市住宅)

由商人或較富裕的平民建造,由于建造者的經(jīng)濟(jì)能力和社會(huì)地位遠(yuǎn)不如地方政府的大貴族和高級(jí)僧官,所以私宅規(guī)模一般都比較小,大都是兩層的方形建筑,也有在建筑內(nèi)部設(shè)置回廊或天井的,但規(guī)模都很小,制作也較粗糙。建筑的結(jié)構(gòu)在一層采用石墻體,二層用土坯砌體,一方面減少自重,另一方面也節(jié)約造價(jià)。還有更為簡(jiǎn)陋的私宅,全部采用土坯磚砌筑,多為一層的平房,功能簡(jiǎn)單,地面和屋頂用黃土鋪設(shè)。

(三)格孜夏

格孜夏位于拉薩老城區(qū)小昭寺南側(cè),處在小昭寺街和一條巷道的交叉口,是一座比較典型的城市民居。該建筑規(guī)模較小,平面接近方形,在建筑內(nèi)部設(shè)置天井及回廊。建筑共上下兩層,一層主要有面向小昭寺街的3間商鋪和供外來(lái)人員租用的出租房;在南面臨近小巷的一側(cè)設(shè)有入口;二層則為房主全家生活起居的主要場(chǎng)所。噶廈政府時(shí)期,房主的父輩從康區(qū)來(lái)到拉薩并修建了此建筑。當(dāng)時(shí)一樓作為馬廄,二層作客房,有遠(yuǎn)道而來(lái)的住店客人,便將馬拴于一層,客人則到二層的房間休息。

建筑采用石砌墻體,外面涂刷白石灰漿,除普通的藏式窗戶外,并無(wú)其他裝飾,檐口亦很簡(jiǎn)單,為單層。樓面原采用阿嘎土夯筑,屋頂用黃土鋪設(shè),現(xiàn)已部分改為混凝土材料。二樓圍繞天井有一圈回廊,廊柱為傳統(tǒng)的木柱,有簡(jiǎn)單的雕飾和彩繪裝飾,欄板為土坯磚砌筑的矮墻,面刷深灰色涂料。二層回廊由于有良好的采光和日照,主要供主人一家在此休息、玩耍,是最具生活氣息的場(chǎng)所。佛堂則處在回廊北側(cè),屬于整座建筑中最為重要和最為隱秘的位置。佛堂樓面抬起,比回廊和其他房間均高出約50厘米,這種布局直接反映了宗教信仰在民居日常生活中的崇高地位,圖示化了精神空間與世俗空間的序列關(guān)系。

(四)樟木夏爾巴人雙坡民居

在傳統(tǒng)夏爾巴民居中,主要以片石砌墻,以木板搭成樓面,屋面木檁子直接支承在石砌山墻上形成雙坡屋面;由于氣候較為潮濕,建筑不喜封閉,常建造陽(yáng)臺(tái)和外廊,形成半室外空間。受加工條件限制,木結(jié)構(gòu)構(gòu)造較為簡(jiǎn)單,裝飾較少,少有彩繪。樓上空間一般分隔成3間,分作廚房、臥室和儲(chǔ)藏室,樓下堆放零星什物或圈養(yǎng)牛羊。室內(nèi)陳設(shè)簡(jiǎn)樸,廚房設(shè)在中間,在房間中間石塊搭砌的火坑,是全家的生活中心。室內(nèi)陳設(shè)有酥油桶、鋁鍋和各種炊具碗杯等,由于室內(nèi)為木地板,喜席地就食。

二、窯洞民居

房窯組合式民居是指在窯洞之外附設(shè)平頂房屋,組成前房后洞的形態(tài)。根據(jù)前側(cè)建筑的不同又分為單層和多層,常見(jiàn)為兩層,多為有一定經(jīng)濟(jì)能力的家庭采用。阿里地區(qū)夏季較為溫暖,夏季月平均氣溫12.3℃,最高25.7℃,冬夏溫差大。房窯組合式民居建筑很注意冬、夏居室的布置。冬居設(shè)置在窯洞內(nèi),充分利用生土材料的熱工優(yōu)勢(shì),注重保溫;夏居室設(shè)在窯前平頂建筑內(nèi)。民居中常見(jiàn)敞廊,夏季常作為起居,冬季作為采暖之用,方便活動(dòng)。

札達(dá)縣托林鎮(zhèn)托林居委會(huì)扎西次仁家的房窯結(jié)合式建筑比較獨(dú)特,是在窯洞建筑頂部加建平頂建筑與回廊,形成一個(gè)兩層的結(jié)構(gòu),現(xiàn)已廢棄,只作糧食儲(chǔ)藏間使用。

據(jù)現(xiàn)年74歲的扎西次仁講,在以前挖建該類窯洞時(shí),并未采用特別的工藝技術(shù),就是使用一種從印度進(jìn)口的“多孜”(十字鎬)掘土成洞;然后收集牛糞、樹(shù)枝熏出煙油,利用煙油的黏性,保護(hù)土質(zhì)墻面與屋頂不脫落,地面一般不作處理,只需素土夯實(shí)即可。這種土窯,夏涼冬暖,但高度較低,采光不足。在舊社會(huì),大部分人都住窯洞,特別是人口較少的人家,只有那些人口較多,有充足的勞動(dòng)力的人家,或者選擇不到合適的地方挖掘窯洞時(shí)才用土坯蓋筑簡(jiǎn)單的單層住宅。現(xiàn)在由于新農(nóng)村建設(shè),大部分的窯洞被填埋以便修建新居。

三、木構(gòu)民居

(一)米林南伊溝珞巴族民居

珞巴族分布在西藏東南部的珞渝地區(qū)和米林墨脫、隆子等縣,目前處于我國(guó)實(shí)際控制區(qū)內(nèi)約3340人,我國(guó)珞巴族絕大部分人口還生活在印度非法占領(lǐng)下的廣大地區(qū)。珞巴意為南方,這符合珞巴族居住于西藏東南部的事實(shí)。珞巴族總共20多個(gè)不同自稱的珞巴族部落,與門巴族呈大雜居小聚居的形態(tài)。他們的居住形態(tài)隨所處的環(huán)境而略有不同,但總體來(lái)講都屬于“干闌式”竹木結(jié)構(gòu)建筑。

從珞巴族的大量傳說(shuō)以及一些生活習(xí)俗和少量文獻(xiàn)記載看,珞巴族的祖先曾經(jīng)過(guò)穴居的階段,此后還曾有過(guò)筑巢棲息的歷史。珞巴族的建筑擇地一般都選擇地勢(shì)高爽、有一定的坡度、接近生產(chǎn)用地和水源之地,因而住宅多建在河溪兩岸的半山坡上。村落的布局是以氏族或其支系而聚居的,村莊中心一般設(shè)在較寬敞的廣場(chǎng)或未婚男女青少年夜宿的長(zhǎng)形公房。

珞巴族民居的建筑結(jié)構(gòu)形式有兩類:第一類是服務(wù)于整個(gè)家族居住的或作為公房的“一”字形長(zhǎng)屋,長(zhǎng)數(shù)間至數(shù)十間不等,其稱謂也因部落的不同而不盡相同,如崩尼部落稱為“南塔”。第二類是適應(yīng)個(gè)體小家庭,能住上一戶或兩三戶的小棟房。

這些類型的建筑又可分為“干闌式”和“平地式”。

“千闌式”的公屋,是由離地約兩米高的數(shù)十根圓木柱做底架,再在底架上搭建而成。它分為3層,底架下層放柴火及作畜圈,中層住人,頂棚上堆放辣椒、工具等雜物。與門巴族的干闌式房屋類似,建筑骨架采用木結(jié)構(gòu),二層樓板處置橫梁,上鋪木板;屋頂上搭成人字形屋架,上覆茅草、稻秸、棕葉等物。入口處用小圓木或竹子鋪設(shè)陽(yáng)臺(tái),以獨(dú)木梯聯(lián)系上下。家中男性長(zhǎng)者常居于緊靠陽(yáng)臺(tái)的第一間房子,第二間用作客房,其余為妻子、子女居住。

珞巴族民居室內(nèi)陳設(shè)簡(jiǎn)單。屋子的中心為火塘,火塘上方吊有一個(gè)3層的木架。距離火塘最高的那一層一般用木板制成,懸吊在頂棚上,主要用于熏干谷物;距離火塘最近的那一層用來(lái)熏烤魚干和肉類,中間層堆放烤好的肉類或其他食物。火塘灶石上架陶鍋或銅鍋,旁邊放置炊具與各類食具。

火塘周邊是家人睡臥、吃飯的地方,家人圍繞火塘按規(guī)定的次序就座。一般在地板上鋪墊竹席、藤編物或獸皮,晚上靠火塘睡臥取暖,絕大多數(shù)部落都是席地而臥。珞渝北部靠近藏區(qū)的部分博噶爾部落喜歡睡在用竹子做成的矮床上,床上以獸皮作墊,以氆氌呢長(zhǎng)衣或棉毯作鋪蓋,應(yīng)該是受到相鄰藏族生活起居習(xí)慣的影響。居室靠墻處和屋角一般放置生產(chǎn)工具、竹簍竹筐、酒葫蘆等物。

(二)墨脫門巴族民居

墨脫門巴族民居多為長(zhǎng)方形,大門朝東。中間層房屋分正屋和偏房,正屋面積略大,南側(cè)設(shè)灶塘,用土石砌成,灶臺(tái)低矮,彎腰才能操作。夜晚全家在正屋歇宿,客人一般留宿偏房。有的家庭房屋大,在正屋的東南角又隔出一小屋,內(nèi)設(shè)灶塘,作為煮酒的地方,客人多時(shí),家人可宿于此。一般都在室外修有倉(cāng)房,不與住房連接。倉(cāng)房方形,約8—10平方米,中有隔斷,便于不同品種的糧食存放。倉(cāng)房由四根木柱支撐,木柱與倉(cāng)房之間用光滑圓木板相隔,防止老鼠沿木柱爬進(jìn)倉(cāng)內(nèi)。倉(cāng)房與住房保持一定距離是為了防火,可見(jiàn)糧食對(duì)他們的重要性。

隨著時(shí)代的進(jìn)步,墨脫門巴民居正在發(fā)生一些改變:以往在屋頂上常用的茅草、木板已被鍍鋅鐵板所取代,以提高屋面防水性能;原來(lái)以竹為結(jié)構(gòu)主材,現(xiàn)在多以木材為主材;原來(lái)大門朝向嚴(yán)格向東,現(xiàn)在也有部分朝西,注重方便。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|