商周玉器和青銅器紋飾中豐富的動(dòng)物種類一直吸引著學(xué)者們的關(guān)注。已有研究基本分為兩方面:一是利用考古學(xué)方法,對(duì)紋飾進(jìn)行類型學(xué)研究;二是從動(dòng)物學(xué)角度出發(fā),探究動(dòng)物紋飾的原型。近期,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所李新偉研究員提出,中國(guó)史前時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)對(duì)昆蟲“蛻變”與“羽化”能力的崇拜(《中國(guó)史前昆蟲“蛻變”和“羽化”信仰崇拜》,《江漢考古》2021年第1期)。這里我們想從生物學(xué)上對(duì)這一觀點(diǎn)做出一些修正,并嘗試?yán)靡恍┬沦Y料,提出另一種昆蟲來解釋紋飾原型。

蛻變與羽化

蠶、蟬和蝴蝶,三者的共同點(diǎn)是在生命過程中都有蛻變與羽化的階段。蟲體在發(fā)育生長(zhǎng)過程中需要數(shù)次蛻去舊皮,生出更大的身體,這一過程稱為“蛻變”。發(fā)育變態(tài)成蟲的最后一步,由蛹變成蟲的過程稱作“羽化”。在生物學(xué)上,還有兩個(gè)不同的術(shù)語——不完全變態(tài)發(fā)育和完全變態(tài)發(fā)育。蟬的發(fā)育過程屬于不完全變態(tài)發(fā)育,蠶和蝴蝶屬于完全變態(tài)發(fā)育。蟬在蛻變過程只會(huì)改變其本身的體積大小,而蠶和蝴蝶在羽化后,自身形態(tài)會(huì)發(fā)生全然的變化。這兩種不同的生命過程,也必然會(huì)有不同的文化意涵,故而我們?cè)谔接憰r(shí)不能一概而論。

李新偉研究員認(rèn)為商周時(shí)代對(duì)蟬的刻畫是重視其精潔高貴之意。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所王仁湘研究員系統(tǒng)收集并整理了后石家河文化到商周時(shí)代的蟬形象,認(rèn)為蟬在古蜀文化和中原文化中也象征高潔,更有復(fù)育再生的意義,這應(yīng)是它進(jìn)入信仰領(lǐng)域的重要原因(《古蜀玉蟬尋蹤—從金沙遺址出土昆蟲紋玉飾牌說起》)。上海博物館馬承源先生有文討論商周蟬紋,“漢侍中以蟬為冠飾,取其居高食露、精潔可貴之意”,這個(gè)說法應(yīng)該來自于漢代學(xué)者應(yīng)劭。

“武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名籠冠,即古之惠文冠。或曰趙惠文王所造,因以為名。亦云,惠者蟪也,其冠文輕細(xì)如蟬翼,故名惠文。或云,齊人見千歲涸澤之神,名曰慶忌,冠大冠,乘小車,好疾馳,因象其冠而服焉。漢幸臣閎孺為侍中,皆服大冠。天子元服亦先加大冠,左右侍臣及諸將軍武官通服之。侍中、常侍則加金珰,附蟬為飾,插以貂毛,黃金為竿,侍中插左,常侍插右。胡廣曰:‘昔趙武靈王為胡服,以金貂飾首。秦滅趙,以其君冠賜侍臣。’應(yīng)劭《漢官》云:‘說者以為金取剛強(qiáng),百煉不耗。蟬居高飲清,口在掖下。貂內(nèi)勁悍而外柔縟。’又以蟬取清高飲露而不食,貂則紫蔚柔潤(rùn)而毛采不彰灼,金則貴其寶瑩,于義亦有所取。或以為北土多寒,胡人常以貂皮溫額,后世效此,遂以附冠。漢貂用赤黑色,王莽用黃貂,各附服色所尚也。”(《晉書》卷二十五《輿服志》)

我們從這段文字中可以看出,將蟬用作冠飾的原因除“高潔說”外,還有幾種其他說法。即便應(yīng)劭的想法可以反映當(dāng)時(shí)人對(duì)蟬冠的看法,也是因?yàn)橄s在高處飲清露,并非蛻變。《后漢書·仲長(zhǎng)統(tǒng)傳》注釋中引王充《論衡》云:“蠐螬化為復(fù)育,復(fù)育轉(zhuǎn)為蟬。蟬之去復(fù)育,龜之解甲,蛇之脫皮,可謂尸解矣。”這句話可以幫助我們了解漢代人對(duì)蟬的看法,討論了事物轉(zhuǎn)變的特點(diǎn),但并沒有談到蟬的蛻變與高潔的關(guān)系,更沒有涉及羽化或者死而復(fù)生之意。漢代文學(xué)作品中或用寒蟬來表達(dá)寂寥無聲或人生失意,或用蟬叫聲來表達(dá)連綿不絕意,后者也正是“蟬聯(lián)”一詞的由來。“高潔”的文化意涵似乎在唐代及后世古詩中出現(xiàn)較多,漢代除了冠飾之外并未過多強(qiáng)調(diào)蟬的高潔,更沒有證據(jù)證明蛻變與高潔的關(guān)系。我們認(rèn)為,蟬的蛻變更容易帶來的文化涵意應(yīng)該是蟬聯(lián)和綿延的生命力。

再說羽化,我們必須考慮生物學(xué)上昆蟲的羽化是否能夠等同于古籍中的羽化。“發(fā)還師以成性兮,重醉行而自耦。《震》鱗漦于夏庭兮,匝三正而滅姬;《巽》羽化于宣宮兮,彌五辟而成災(zāi)”(《漢書》卷一百上),這是最早出現(xiàn)“羽化”二字之處,與生物學(xué)羽化意思相似,然而并無積極正面的意思。“羲之自為之傳,述靈異之跡甚多,不可詳記。玄自后莫測(cè)所終,好道者皆謂之羽化矣”(《晉書》卷八十),這里的“羽化”才成為道教中升仙的意思。南朝宋時(shí),王僧綽遭太子劉劭殺害,親朋都勸其弟王僧虔逃走。僧虔涕泣曰:“吾兄奉國(guó)以忠貞,撫我以慈愛,今日之事,苦不見及耳。若同歸九泉,猶羽化也”,可見南朝時(shí)黃泉和羽化概念相聯(lián)系。關(guān)于這一點(diǎn)可以溯源到馬王堆帛畫,其中有黃泉和鳳凰形象的表現(xiàn),或許漢繼承楚發(fā)揚(yáng)光大,又與道教結(jié)合,后來佛教中也出現(xiàn)羽化概念。巫鴻先生討論馬王堆帛畫時(shí)曾提出一個(gè)很值得思考的觀點(diǎn):永生并不等于復(fù)生。我們可以看到,僅僅在宗教文化中,羽化概念是一個(gè)意涵在不斷演變的詞語,因此,不可將生物學(xué)概念直接與文學(xué)概念等同。

翅膀之別

蠶屬于蛾類,蝴蝶翅膀擁有絢麗的色彩,蛾類則相形見絀,但對(duì)商周玉器和青銅器紋飾的討論并不涉及顏色,兩者的區(qū)別在于翅膀形狀和數(shù)量。蛾類的飛行方式與蝴蝶有很大不同。蛾飛行時(shí),翅膀是上下摩擦翕動(dòng)的(這點(diǎn)有些類似蟬的發(fā)音機(jī)制);而蝴蝶飛行時(shí),羽翼狀態(tài)更像大多數(shù)鳥類,是呈上下90°扇動(dòng)的。我們?cè)谏钪幸姷降亩觐惔蠖嗤挥幸粚?duì)翅膀,少部分下面還有很小的不太容易觀察到的副翅;而蝴蝶大多是有兩對(duì)翅膀的,有很多還伸出一條卷曲的部分,使其飛翔時(shí)在視覺上更為美觀。所以當(dāng)在討論良諸文化時(shí)期江蘇昆山澄湖遺址出土小陶罐上的刻畫紋圖像組合時(shí),我們不能將蠶與蝴蝶一概而論。

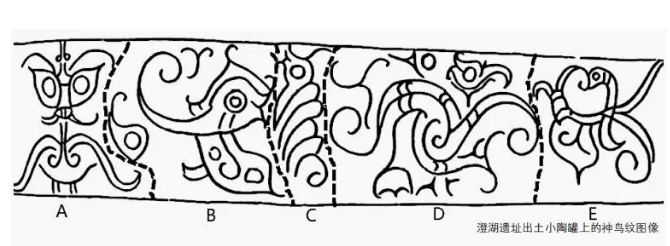

澄湖遺址出土小陶罐上的神鳥紋圖像

澄湖遺址出土小陶罐上的刻畫紋圖像整個(gè)畫面由5個(gè)圖像組成,一般認(rèn)為圖像A是獸面;B和C似均可解讀為神鳥破蛹而出的狀態(tài),其中C明確刻畫了分節(jié)的蛹身和探出的鳥首;B似為破繭而出的第二個(gè)狀態(tài),鳥首很明確,其向左延伸出的末端出彎鉤的部分,從右側(cè)2個(gè)完整的鳥形象(D和E)對(duì)比來看,似為剛剛展開的鳥翅,其余部分可能表現(xiàn)的是已經(jīng)破開的蛹的狀態(tài);圖像E似為破蛹的第三個(gè)狀態(tài),鳥首明確,鳥身如勾,雙翅在背后半開;圖像D則為完成羽化的狀態(tài),雙翅完全展開,有勾形的尾部。這是澄湖遺址發(fā)掘報(bào)告中的解釋。

這個(gè)解釋是有問題的,這樣一種動(dòng)物形象似乎不能稱為鳥,因?yàn)閳D像A很明顯是蝴蝶的正面展開圖而非獸面紋。作為一個(gè)陶罐刻紋,我們應(yīng)該怎樣解讀這5個(gè)圖案呢?故事似乎應(yīng)該從居中的圖像C開始:從毛毛蟲或已經(jīng)探頭的蝴蝶的蛹,變化到B——蝴蝶正在努力地破繭而出;接下來為圖像A——下半部分圖案為完全打開的繭,正面表現(xiàn)蝴蝶第一次完全打開翅膀,蝴蝶尾部下面的“兒”字形的兩筆應(yīng)是提示一種動(dòng)作方向;第四幅是E,視角變成了側(cè)視圖,為一只蝴蝶尾部向上抬弓著身的狀態(tài),像是雌性蝴蝶在散發(fā)性激素;最后是圖像D,雖不能確定具體信息,但大概能辨認(rèn)出是蝴蝶在產(chǎn)卵。由此,就像我們?cè)诳词澜绲貓D需要把兩端合起來看一樣,若想得到最多的陶罐刻紋圖像信息,也必須把這組圖的兩端合起來看。另外,這幅圖中描繪的翅膀是蝴蝶的翅膀,而不是蛾類,或者說至少不是蠶蛾的翅膀。

猜想:二尾蛺蝶

至此,我們嘗試提出一種新的猜想去解決龍形動(dòng)物的原型問題。龍形動(dòng)物一直是我國(guó)史前時(shí)期器物的重要母題,回顧已有的研究,有學(xué)者認(rèn)為龍形動(dòng)物的原型是揚(yáng)子鱷,有學(xué)者認(rèn)為是蛇。近年來由于紅山文化豬龍玉器出現(xiàn)在大家的視野中,將龍形動(dòng)物原型向豬引導(dǎo)的觀點(diǎn)也很多。糾結(jié)的核心之處在于這些動(dòng)物形玉器或者紋飾上那對(duì)驚艷的角,大多數(shù)鱷魚或蜥蜴都不會(huì)長(zhǎng)角,蛇類除角蝰外亦沒有角,更遑論豬。蛇類中的角蝰也許是蛇類中和紅山文化玉豬龍最像的生物了,但角蝰分布于非洲極其干燥的大沙漠中,雖然中國(guó)北方草原地區(qū)在歷史上曾經(jīng)有較為干燥的時(shí)期,但并未形成沙漠氣候,《中國(guó)生物志》中也未見收錄角蝰。并且,角蝰的角是長(zhǎng)在眼眶上的,類似犀牛角,且角的朝向往往不會(huì)過于靠后。

李新偉先生敏銳觀察到了古人對(duì)蛻變與羽化的崇拜,將視野放回了顧頡剛先生“大禹是條蟲”上面,這對(duì)我們探討動(dòng)物崇拜的原型非常有啟發(fā)性。從古文字的視角來看,“蟲”與“蛇”本就是同源字,《說文解字》云:“它,蟲也。從蟲而長(zhǎng),象卷曲垂尾。上古草居患它,故相問無它乎,讬何切。蛇或從蟲,今俗作食遮切。”故而,我們?cè)谶@里引出一種頭上有兩只龍一般觸角的昆蟲——二尾蛺蝶。

二尾蛺蝶現(xiàn)分布于長(zhǎng)江中下游,每年發(fā)生兩代,以蛹越冬,翌年4月下旬越冬蛹羽化,5月上旬開始產(chǎn)卵,喜愛溫?zé)幔荒茉谳^為寒冷的地方生存。但由于氣候變遷,3000年前的黃河地區(qū)要比現(xiàn)在濕熱得多,所以二尾蛺蝶也完全有可能出現(xiàn)在中原商人的視野中。1959—1975年,考古工作者在安徽南部發(fā)掘了若干土墩墓,其中出土的幾件青銅器區(qū)域特色非常明顯。安徽南陵出土西周龍耳尊的把手像是海馬,但無論氣候如何變遷,皖南在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代為海洋的可能性微乎其微,所以論形態(tài)其更像我們所提出的二尾蛺蝶幼蟲。另外,皖南和越國(guó)都曾出土過一些盤曲帶角的青銅器,如繁昌湯家山出土春秋龍鈕蓋盉。

南陵出土西周龍耳尊

繁昌湯家山出土春秋龍鈕蓋盉

這些帶角生物是否也有可能是牛羊類動(dòng)物呢?我們可以看到,皖南地區(qū)出土商周青銅器已經(jīng)有表現(xiàn)牛的獸面紋,通過橫向比較,其對(duì)角部的表現(xiàn)有明顯不同,牛角末端是尖的,而我們上面所舉的例子中,角部末端都是鈍化處理的,且歷來青銅器在表現(xiàn)牛羊時(shí)不會(huì)刻畫其纖長(zhǎng)卷曲的身軀。

繁昌湯家山出土龍紋盤

陶寺彩繪龍紋盤

器物的花紋與鱗片問題也值得討論,這也是歷來學(xué)者在討論物種原型時(shí)頻頻提到蛇和鱷類的重要原因。李新偉先生談到后石家河文化龍形器與陶寺彩繪陶盤中的蜷體龍非常相似,但后石家河文化中的龍雖然在身體形態(tài)上和蜷體龍相似,卻沒有花紋,實(shí)際上與紅山文化玉豬龍更為類似,而陶寺陶盤中的蜷體龍則與皖南商周青銅器中的龍紋盤圖紋類似。兩種龍紋除了鱗片這一共同點(diǎn)外,還著重表現(xiàn)了頭部?jī)啥诵⌒〉膱A形圖案,所以即便這兩個(gè)紋路表現(xiàn)的不是二尾蛺蝶幼蟲,更大的可能性也是鱔魚(鱔魚頭兩端有2個(gè)小小的翅),而非其他物種。

余論

從李新偉先生總結(jié)的資料可以看出,商代玉器在表現(xiàn)人的蛻變過程中并沒有出現(xiàn)羽化這一項(xiàng),所以我們將人和蟬歸為一組,暫且名為“蛻變組”,這正與人將自身比作蟬,追求強(qiáng)大的生命力、生生不息相對(duì)應(yīng)。二尾蛺蝶和神鳥歸為另一組,即“羽化組”,這一組在南方青銅器和紅山文化中表現(xiàn)較多,學(xué)界過去常常討論鳳凰崇拜,而鳳凰和龍一樣,也是僅存在于想象與傳說中的物種。李新偉先生提出的羽化崇拜和我們這里探討的二尾蛺蝶似乎讓“鳳凰究竟是什么”這個(gè)謎題答案變得清晰了一些,這組分類也正與我們以往的經(jīng)驗(yàn)相符合——即沿海文化傾向于崇拜神鳥及羽化,大汶口文化也出現(xiàn)了對(duì)鳥類的強(qiáng)烈崇拜,可以推知神鳥崇拜更集中于較為濕潤(rùn)的地區(qū),我們所討論的二尾蛺蝶同樣喜愛在這些較為濕潤(rùn)的地方生存。

這兩個(gè)組別的不同含義似乎給了我們一個(gè)理解文化起源的途徑——神鳥羽化與蛇蛻。蛇與水密切相關(guān),有著強(qiáng)烈的生殖內(nèi)涵;神鳥在世界各大文明中都與太陽相聯(lián)。當(dāng)這兩條線索發(fā)展到了漢代,在馬王堆帛畫中完美結(jié)合在了一起——光明與水陰、生長(zhǎng)和涅槃。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|