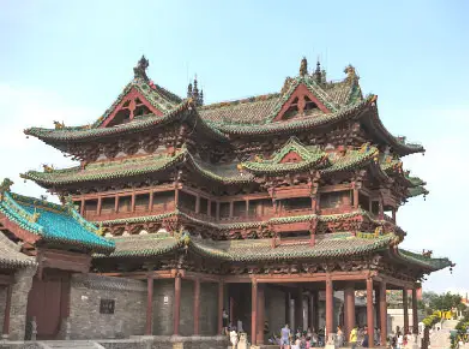

琉璃瓦是中國傳統(tǒng)的建筑材料,用優(yōu)質(zhì)粘土塑制成型后燒成,表面上釉,釉的顏色有黃、綠、黑、藍(lán)、紫等色,富麗堂皇,經(jīng)久耐用。

琉璃作為一種建筑材料,起源于北魏。大約自唐代起,廣泛應(yīng)用于建筑裝飾。提到琉璃,就不得不說山西介休,介休洪山發(fā)掘出土的唐貞元十一年(795年)“法興寺碑”碑文載:“神峰北,地一所:東至大煙頭,南自至,西至琉璃寺,北至石佛腳。”

這說明介休唐代時即有“琉璃寺”,建筑琉璃已經(jīng)出現(xiàn)。介休琉璃盛燒于明清時期,沈陽故宮和盛京三陵的琉璃就是由山西介休侯氏家族燒造而成。

此外介休市域內(nèi)的后土廟、五岳廟、城隍廟等琉璃建筑群也都燒制于此時期,其中后土廟還被稱為“琉璃藝術(shù)博物館”。元代,介休的琉璃匠師已開始向外地輸出,明代外遷者更甚。

琉璃瓦的使用:

瓦的發(fā)明是西周在建筑上的突出成就,使西周建筑從“茅茨土階”的簡陋狀態(tài)進(jìn)入了比較高級的階段。制瓦技術(shù)是從陶器制作發(fā)展而來的。據(jù)考古發(fā)掘,西周早期,發(fā)現(xiàn)瓦還比較少,可能只用于屋脊、天溝和屋檐。到西周晚期,瓦的數(shù)量就比較多了,有的屋頂已全部鋪瓦,瓦的質(zhì)量也有所提高,出現(xiàn)了半瓦當(dāng)。

春秋時期遺址中,發(fā)現(xiàn)了大量板瓦、筒瓦以及一部反半瓦當(dāng)和全瓦當(dāng),說明了瓦已廣泛用于宮殿。

戰(zhàn)國時期,宮殿建筑有了在瓦上涂朱色的做法。

北魏時期,已經(jīng)出現(xiàn)了琉璃瓦。

唐時,琉璃瓦較北魏時增多了,長安宮殿出土的琉璃瓦以綠色居多,黃色、藍(lán)色次之。但當(dāng)時出土的琉璃瓦數(shù)量較灰瓦(素白瓦)、黑瓦(青掍瓦)為少,可能還多半用于屋脊和檐口部分(即清式所謂“剪邊”的做法),此時,屋頂以灰色和黑色筒板瓦為主,或配以黃綠剪邊。

宋時,屋頂部分開始大量使用琉璃瓦,建筑外貌趨于華麗。

明代琉璃工藝水平大大提高,早期琉璃瓦用黏土制坯,明代琉璃瓦采用白泥(高嶺土、瓷土)制坯,燒成后質(zhì)地細(xì)密堅硬,強度較高,不易吸水,琉璃面磚、琉璃瓦的應(yīng)用面也更加廣泛。不但坯體質(zhì)量高,而且預(yù)制拼裝技術(shù)、色彩質(zhì)量與品種方等方面都達(dá)到了前所未有的水平。

北宋和金代的宮殿都是綠瓦。當(dāng)時很難燒出黃瓦。宮殿建筑琉璃瓦的顏色隨著技術(shù)發(fā)展有很大變化。大致來說,唐代最高等級建筑才用綠琉璃瓦剪邊,黑瓦頂;北宋演變成主體建筑滿鋪綠瓦,次要建筑黑瓦或青灰瓦。

金代更進(jìn)一步,宮殿全用滿鋪綠瓦頂,被南宋使臣說奢靡甚于汴京;元代開始出現(xiàn)黃琉璃瓦,滿鋪黃瓦用于主要建筑,次要建筑用綠瓦或灰瓦;明代前期繼承元代,主要建筑滿鋪黃琉璃瓦,次要建筑為滿鋪綠瓦或黃瓦綠琉璃剪邊;到了明代后期和清代,黃琉璃瓦已經(jīng)不是什么稀罕物,宮殿建筑基本變成滿鋪黃琉璃,形成一片金燦燦的風(fēng)格。

琉璃瓦的顏色并不是隨便用的

琉璃瓦顏色不同,是因為釉彩中含有不同的金屬氧化物。氧化鐵釉料將燒成黃色的琉璃瓦,氧化銅釉料將燒成綠色的琉璃瓦,氧化鈷釉料將燒成藍(lán)色的琉璃瓦,等等。

紫禁城里琉璃瓦顏色的使用是有規(guī)定的,五行中的五種元素,各代表一個方位,一種顏色。

按陰陽五行之說,黃色屬土,土居中,帝王居天下之中,所以紫禁城絕大多數(shù)屋頂是黃色的。

東方屬木,青色,主生長,屋頂多覆綠琉璃瓦,這里是年幼的皇子皇孫學(xué)習(xí)成長的地方。

而北方屬水,主黑,所以神武門內(nèi)東西大房用的是黑頂。

琉璃瓦的制作過程并不簡單,一般需兩燒,先素?zé)尚停偌佑詿仙K責(zé)龑囟瓤刂品浅?yán)格,溫度太高,則瓦面板結(jié)瓷化,氣孔太少,這就加大了今后掛釉的難度,而釉的厚度不夠,成品的色澤就會顯得寡淡、不莊重,且起伏不平。上釉后,把上釉的素坯放在火內(nèi)進(jìn)行高溫煅燒的過程也是關(guān)鍵,煅燒的溫度哪怕有一點不同,出窯的琉璃瓦都會顯現(xiàn)出不同的色彩。

另外,不同的構(gòu)件在制作工藝上也不一樣,琉璃瓦中的勾頭,滴水瓦件以及走獸、釘帽、花窗和正吻、垂獸等構(gòu)件采用手工成型或注漿成型。手工成型首先要將坯泥拍打成泥餅,繼而在石膏模內(nèi)壓印出有花紋的坯體,等到坯體稍干后起坯貼接,最后將工作面修整打光。如此步驟一一完成,琉璃瓦構(gòu)件的制作才算大功告成。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|