科舉制度作為中國古代選拔官員的核心機制,其千年歷史孕育了眾多與之相關的古建筑。這些建筑不僅是科舉文化的物質載體,更是中華文明在教育、禮制、建筑藝術等方面的集中體現。本期我們將講解一些與科舉考試緊密關聯的古建筑,解析其歷史功能、建筑特色及文化價值。

一、貢院:科舉考試的集中考場

貢院是科舉時代專門用于舉行鄉試、會試等考試的場所,各地貢院形制各異,但核心功能一致:為考生提供標準化考場,確保考試的公平與秩序。

江南貢院(南京):明清時期全國規模最大的貢院,號舍多達兩萬間,可容納數萬考生同時應試。其建筑以明遠樓(監考中心)、飛虹橋(象征“青云直上”)、號舍(考生隔間)為核心,布局嚴謹,彰顯科舉制度的權威與公平。

云南貢院(云南大學內):雕梁畫棟,白墻黃瓦,融合地方建筑風格,曾作為地方科舉考場,現為文物考古遺址,見證云南地區的文教歷史。

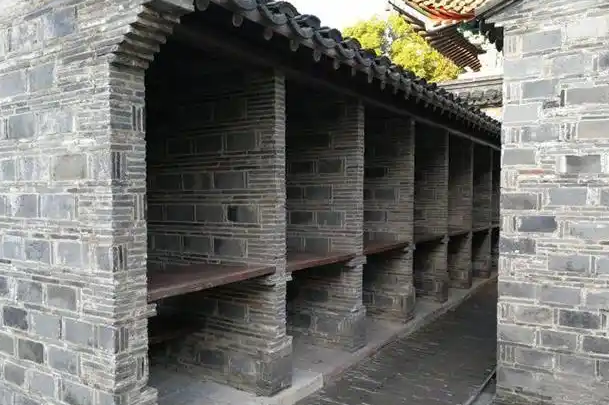

號舍密集排列,狹小如“蜂巢”,每間僅容一人,設計既防止作弊,也考驗士子耐力。貢院多設至公堂(考官評卷處)、明遠樓(高層監督建筑),強調“公平取士”與紀律監督。裝飾常以“鯉魚躍龍門”“青云直上”等浮雕或匾額,寄托對考生的吉祥寓意。

二、唱經樓:科舉放榜的宣唱之地

唱經樓位于山西省太原市杏花嶺區,始建于明代,建筑群呈“工”字形布局,主體為兩層木結構,十字歇山頂,琉璃瓦剪邊,莊嚴肅穆。

明清時期,唱經樓是科舉考試發榜前宣唱考生名次的重要場所。發榜前一日,官員在此樓高聲唱名,公布考生排名及籍貫,次日正式放榜。前五名“五經魁首”的唱名儀式尤為隆重,故名“唱經”。

建筑結構上,其“工”字形布局在山西古建筑中頗具特色,反映了科舉文化與地方建筑的融合。作為科舉文化“最后一環”的實物載體,唱經樓見證無數士子命運的轉折,是研究科舉放榜制度的重要實證。

三、號棚(號舍):科舉考試的“方寸戰場”

號舍是貢院中供考生應試的隔間,通常為狹長形,僅能容身、書寫。考生在此閉關三天兩夜,完成八股文、策論等考試內容。

密集排列,形成“蜂巢”狀,確保考生隔離,防止作弊。設計兼顧實用,如南方號舍常設通風窗,北方號舍或采用騎樓結構以適應氣候。

號舍的狹小與嚴苛環境,濃縮了科舉“十年寒窗”的艱辛與“金榜題名”的渴望,成為科舉文化中“公平競爭”與“寒門逆襲”的象征。

四、保和殿:皇權加持的殿試殿堂

保和殿位于北京故宮,原為明清皇家禮儀場所,乾隆五十四年(1789年)后成為科舉殿試的固定考場。殿試由皇帝親自主持,是科舉最高級別考試。

建筑形制恢弘:重檐歇山頂,黃琉璃瓦覆頂,檐角九獸鎮邪,內飾金龍和璽彩畫,彰顯皇權威嚴。殿內懸掛“皇建有極”匾額,出自《尚書》,寓意皇帝建立天下最高準則,將科舉選拔與皇權統治深度融合。

保和殿作為殿試場所,將科舉制度推向巔峰,象征文治與皇權的統一。其建筑規格與裝飾體現了國家對科舉人才的極度重視。

五、翰林院:科舉精英的搖籃與文化中樞

翰林院始于唐代,初為草詔機構,宋代與科舉制度深度結合。明清時期,翰林院成為進士精英的深造之地,尤其“庶吉士”制度(選拔新科進士再培訓三年)使其成為培育高官的搖籃。

建筑布局嚴謹,多仿宮廷規制,體現文官機構的莊重。內部設講堂、藏書閣等,兼具學術與行政功能。

翰林院不僅是科舉成功者的進階之地,更是文化傳承的重鎮。歷代翰林編纂典籍、參與國策,推動中華文化的發展,如《永樂大典》《四庫全書》皆出自翰林之手。

這些與科舉相關的古建筑,從貢院的號舍到翰林院的殿堂,從唱經樓的宣榜到保和殿的殿試,構成了完整的科舉文化空間鏈。其建筑形制既遵循禮制秩序,又融合地域特色;其文化內涵既強調公平取士,又彰顯皇權文治。

在當代,這些建筑不僅是歷史遺跡,更是中華文明“學以報國”“知識改變命運”精神的見證。通過保護與活化利用(如中國科舉博物館、翰林院遺址公園),它們持續為現代社會提供教育公平、人才選拔的歷史鏡鑒與文化滋養。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|