“復(fù)制”在華嚴(yán)寺廣場(chǎng)的天宮樓

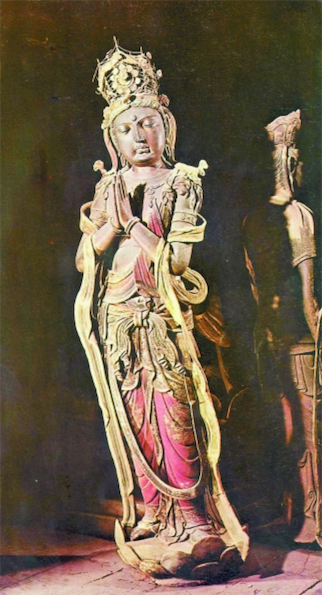

有“東方維納斯”之稱(chēng)的合掌露齒菩薩

大同市古城內(nèi)西南隅,一座坐西朝東的古建筑群特別引人注目,這就是著名的華嚴(yán)寺。山門(mén)、普光明殿、大雄寶殿、薄伽教藏殿、華嚴(yán)寶塔等30余座單體建筑排列在南北兩條主軸線上,布局嚴(yán)謹(jǐn),盛大威嚴(yán)。

華嚴(yán)寺始建于遼(1038年),因遼代道宗皇帝敕建而成,寺內(nèi)“奉安諸帝石像、銅像”,使其具備了遼皇室祖廟的性質(zhì),是我國(guó)現(xiàn)存年代較早、保存較完整的一座遼金寺廟建筑群。

為什么坐西朝東呢?據(jù)介紹,遼之契丹,族人將神秘高遠(yuǎn)的太陽(yáng)當(dāng)作神靈,作為民族的圖騰。在契丹人眼里,生活中的一切都和太陽(yáng)有關(guān),因此,每天早晨出了帳篷的第一件事就是朝拜太陽(yáng),他們修建的寺廟、宮殿統(tǒng)統(tǒng)門(mén)窗朝東,以沐浴太陽(yáng)的光芒。

大雄寶殿,是現(xiàn)存遼金時(shí)期最大佛殿。其建于遼代清寧八年(1062年),形體堂皇,筋骨雄壯,遼金彪悍之風(fēng)撲面而來(lái)。屋脊高達(dá)4.5米的琉璃鴟吻可見(jiàn)其“大”,一個(gè)鴟吻尚且如此之巨,其主體建筑可想而知。

圍繞大雄寶殿四周,勻速走了一圈,足足用了3分鐘時(shí)間。殿內(nèi)壁畫(huà)是清代遺作,色彩鮮艷,保存完好,畫(huà)面高6.4米,面積達(dá)887.25平方米,據(jù)說(shuō)是目前國(guó)內(nèi)僅次于芮城永樂(lè)宮壁畫(huà)的第二大壁畫(huà)。

轉(zhuǎn)過(guò)觀音閣、地藏閣及兩廂廊廡,華嚴(yán)寺的另一座著名殿宇薄伽教藏殿就在眼前了。“薄伽”是印度梵文的譯音,是佛的意思。別看薄伽教藏殿較之大雄寶殿氣勢(shì)上弱了不少,但殿內(nèi)卻有兩件不可小覷的寶貝。

一件是一尊脅侍菩薩,合掌露齒,莞爾而笑,光腳立于蓮臺(tái)之上,在流暢自如的衣飾飄帶陪襯下,盡展婀娜多姿的神韻。著名藝術(shù)史家、學(xué)者鄭振鐸曾發(fā)出如此贊美:倚立著的姿態(tài),嬌媚無(wú)比啊,不是和洛夫博物館的米羅斯島的維納斯有些相同嗎?此后,“東方維納斯”的美譽(yù)不脛而走。

傳說(shuō)遼代皇家崇信佛教,征調(diào)能工巧匠修建華嚴(yán)寺。一位老工匠也在其中,為照顧父親,老工匠女兒女扮男裝,混進(jìn)了工匠隊(duì)伍。后來(lái),她的身份被人看破,無(wú)奈離去時(shí),姑娘朝年輕工匠深情回望,莞爾一笑。這一笑,刻入年輕工匠的心扉。他照她的身態(tài)、形體、眼神,特別是那露齒莞爾一笑的神情,雕成了這尊我們看到的“東方維納斯”。

另一處就是薄伽教藏殿四周內(nèi)依壁而建的兩層樓閣式藏經(jīng)柜和后窗處木制天宮樓閣,是國(guó)內(nèi)現(xiàn)有惟一的遼代木構(gòu)建筑模型。1933年,梁思成考察大同古建后,稱(chēng)“庋藏經(jīng)典之壁藏,與天宮樓閣,系海內(nèi)孤品,為治營(yíng)造法式小木作最重要之證物”。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|