據史料記載,永泰莊寨始建于唐朝,明清時期持續發展,到了晚清幾乎遍及各村鎮,史上總量超過2000座。如今,大部分莊寨已毀,現存較為完好的還有152座。其中,占地面積1000平方米以上、年代在百年以上的有98座。

作為永泰特有的民間傳統建筑,莊寨大多是就地取材的土木石結構建筑,被譽為“南方民居防御建筑的奇葩,農耕社會家族聚落生存的記憶,傳統鄉紳文化彌足珍貴的載體”。永泰莊寨為數眾多,“父子三莊寨”這偌大的家業算是獨一份的。“父子三莊寨”之一的紹安莊,當地人稱“福建的布達拉宮”,位于東洋鄉周坑村水尾處,距離東斗村也就5公里的路程。

周坑為一小盆地,四面環山,形似天坑。兩條小溪自村中穿過,在村尾匯集。山邊田頭,遍植青梅、李果;山頭上,栽滿的是茶籽樹。進村時,天陰陰的,梅樹、李樹恰在枝頭綻放小白花,讓人眼睛一亮。

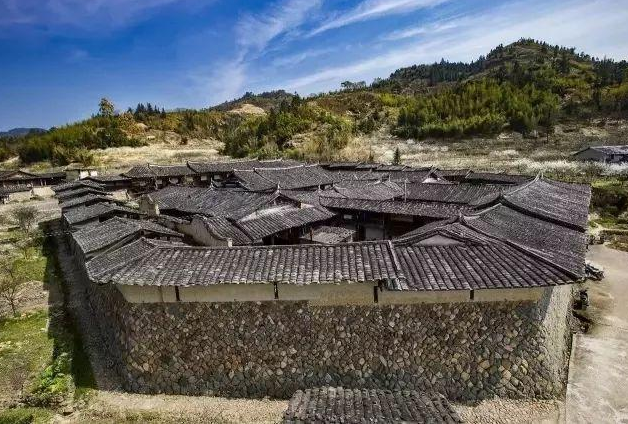

說是“福建的布達拉宮”,只因紹安莊建在村莊南面的山坡上,面溪背山,依山而筑,莊寨后樓屋脊與寨前小溪水平面落差達30余米,仰若高臺層層、屋檐重重。沿著緩坡拾階而上,抵達莊前,“紹安莊”三字方方正正,有點“一覽眾生”“小天下”的氣勢。當年,莊寨主人單是筑基砌墻,就采光了門前兩條小溪的卵石,花費了整整十年的光陰。

紹安莊始建于光緒二十一年(1895年),為“父子三莊寨”中黃孟鋼長子黃學書所建。谷貽堂始建于清咸豐十年(1860年),創建者為黃孟鋼。積善堂始建于光緒三十一年(1905年),是三子黃學猷人生一大手筆。谷貽堂、積善堂,皆位于永泰縣霞拔鄉錦安村長萬自然村,三莊寨相隔不遠。

與土樓、土堡有別,莊寨講究防御與居住性能并重。有一說法,谷貽堂極盡奢華之能事,實為“莊”,“寨”的功能并不顯著。而在紹安莊,雕梁畫棟并不多見,倒是生活與防御設施功能齊全,實用方便,是一座宜居宜守的莊寨。

紹安莊前后三進,三進落差大,故寨內光線足,視野好。外墻高達5米,隨坡起伏,最高處與最低處竟有16.5米的落差,這讓盜匪們視如畏途、望而卻步。妙的是,莊寨不設跑馬道,高大的城墻唯留斗形窗與射擊孔,小廳堂和屋舍的開間因而顯大,且可直接從鑿在寨墻上的斗形窗采光。沒有老宅那種“陰森森”的寒氣,給人的感覺就特別舒適。紹安莊處處通透,連接前樓、排厝、花樓的內廊,比其他莊寨要寬出許多,轉圜處還留足公共空間。

莊寨的西北和東南兩個對角上,有三層角樓兩座,里頭的空間也很寬敞。論細節設計之巧妙,可從現場演示中初窺堂奧——厚實硬木方形小桌擺放一旁,不經意間,還以為是閑置的家具,結果兩位鄉民搬起方桌,竟當窗戶給整體安上,真是“閑時置忙時用”。東南一側角樓地下底層,還鑿有月牙似水井一口,井水清冽,涓涓細流,常年不竭,經得起長時間的圍困。

角樓三層頂棚,用整根圓杉木作為檁條,上面鋪墊稻草,再覆蓋上厚達1米的泥土,可抵御火攻。杉木外皮不曾剝離,歷百余年,外觀竟與剛伐下的樹木無異。這樣的設計無微不至,像山墻上添加一層雨披,既保護了墻壁不受雨水侵蝕,又增加了屋面的層次感。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|