嵊州吹打是“浙東鑼鼓”的主要組成部分之一。“浙東鑼鼓”泛指浙江省東部、南部的傳統(tǒng)民間器樂曲(俗名有叫“鼓吹”的),它與“絲竹樂”不同處主要是在樂隊(duì)編配中使用嗩吶、先鋒、號(hào)筒等粗吹樂器。浙東的吹打樂歷史悠久,宋代《夢(mèng)粱錄》,明代《陶庵夢(mèng)憶》等書均有記載。

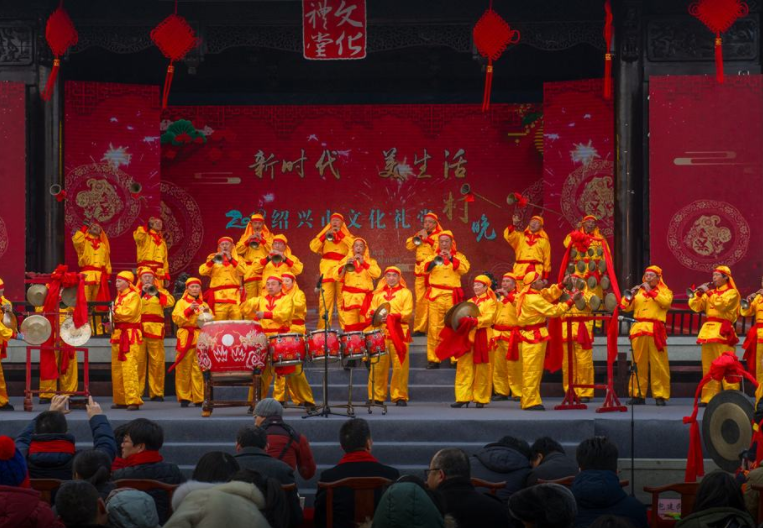

嵊州吹打源于廟會(huì)文化,與佛教音樂密切相關(guān),以鑼、鼓、二胡、京胡、三弦、鈸、嗩吶、長(zhǎng)號(hào)等樂器來演奏民間樂曲。

據(jù)記載,早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就有“村民社賽”、廟會(huì)祭祀活動(dòng)。村村有廟有祠堂,廟堂之內(nèi)有戲臺(tái),與之相配套的民間音樂《轅門》、《繡球》、《妒花》、《十番》、《節(jié)詩(shī)》、《將軍令》等層出不窮。到明代中葉,在剡中大地十分盛行,從事吹打樂的演奏班社組織遍布鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村,有演奏宗教樂曲為職業(yè)的樂師班、道士班,有清唱戲文和吹吹打打的戲客班(亦名嬉客班或坐唱班)、以及專門器樂演奏的“班、堂、社”等組織,逢有婚喪喜慶、喪葬祭祀、迎神會(huì)及龍燈舞獅等活動(dòng),均結(jié)班演奏。

“嵊州吹打”是“浙東鑼鼓”的主要組成部分之一。“浙東鑼鼓”泛指浙江東部、南部的傳統(tǒng)民族民間器樂曲(俗名有叫“鼓吹”的),它與“絲竹樂”不同處主要是在樂隊(duì)編配中使用嗩吶、先鋒、號(hào)筒等粗吹樂器。

浙東的吹打樂歷史悠久,宋代《夢(mèng)梁錄》,明代《陶庵夢(mèng)憶》等書均有記載。“嵊州吹打”在樂隊(duì)編配上的特點(diǎn)是使用了組合打擊樂器“五小鑼,四大鑼”。1949年至20世紀(jì)80年代,嵊州民間音樂逐漸形成東西鄉(xiāng)兩大派系,西鄉(xiāng)一派以長(zhǎng)樂鎮(zhèn)農(nóng)民樂隊(duì)為代表,在傳承中逐漸形成鑼鼓與吹奏相結(jié)合的演奏方式,其中“尖號(hào)”的吹奏方法,將吹氣演奏改為吸氣演奏,使得號(hào)聲更加高亢激越,穿透力、傳遞力更強(qiáng)。這種吸氣演奏法在全國(guó)民樂吹奏樂器的演奏中是極為獨(dú)特的。

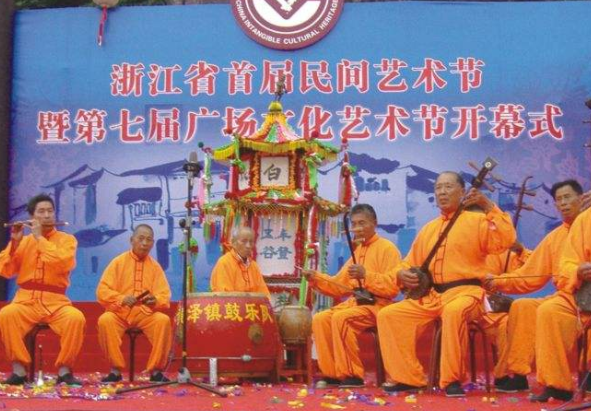

其樂隊(duì)編制的特點(diǎn)是“五鑼、三鼓、三大鑼”配套組合,吹奏樂器包括嗩吶、長(zhǎng)號(hào)等,另外還有絲弦樂器。東鄉(xiāng)一派以黃澤農(nóng)民樂隊(duì)為代表,偏重于絲弦樂演奏,風(fēng)格傾向于纖柔細(xì)膩,曲目多為民歌小調(diào)及一些傳統(tǒng)的民間絲竹樂曲。

嵊州民間音樂是越劇音樂的基礎(chǔ),也是越劇的重要組成部分,它對(duì)越劇唱腔及伴奏音樂的發(fā)展也產(chǎn)生了一定的影響。嵊州吹打也是"浙東鑼鼓"的主要組成部分之一,對(duì)于浙東民間音樂的產(chǎn)生發(fā)展及浙東民俗風(fēng)情的研究具有重要的參考價(jià)值。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|