在古都北京,有一處舉世聞名的古建筑群,那就是建成于明永樂十八年(1420)的皇家宮殿紫禁城。1924年,一位17歲的青年學(xué)子,被這座宏偉壯麗的宮殿深深吸引,在此深耕70余年,致力中國古建筑技藝的保護和傳承。他就是中國古建筑的早期研究者單士元(1907~1998)。近日,本報專訪了單士元先生的女兒單嘉筠,她曾做單老生前助手,請她講述單老癡迷中國古建筑、勤奮探研的一生。

立志從事中國古建筑研究

1924年10月,馮玉祥發(fā)動“北京政變”,清朝末代皇帝溥儀被逐出宮,紫禁城收歸民國政府。為了保護宮殿建筑及宮內(nèi)大量的文物遺存,內(nèi)閣政府成立“清室善后委員會”。當(dāng)時,正在北京大學(xué)讀書的單士元報名加入清室善后委員會,作為一名清點文物的書記員進宮工作,從此與故宮結(jié)下了70余年的深厚情緣,為中國古建筑技藝的研究與保護開疆拓土,奠定根基。晚年單士元曾說,我要感謝孫中山先生,如果沒有辛亥革命,就沒有幾千年封建皇權(quán)的結(jié)束,也就沒有我研究中國古建筑的條件和機遇。

初入故宮的單士元年輕好學(xué),美輪美奐的宮殿建筑帶給他極大的震撼,形式各異的屋頂、五色繽紛的琉璃瓦、造型奇特的吻獸、嚴謹規(guī)整的軸線布局,激起他研究中國古建筑營造工藝的強烈欲望。

▲單士元拾撿的明代萬福萬壽窗格

1925年初,在北京大學(xué)史學(xué)系就讀的單士元,偶然看到一份《中法通報》,其中有法國人與日本建筑師談?wù)撝袊ㄖ膱蟮馈?吹接腥岁P(guān)注中國傳統(tǒng)建筑,單士元非常興奮,但正如報道中所述,因國力衰敗,國人對自己博大精深的古建筑尚未進行研究,讓他感到十分遺憾和痛心。研究中國古建筑的想法從此在年輕的單士元心中生根發(fā)芽。

1925年10月,故宮博物院正式成立,單士元被批準(zhǔn)繼續(xù)在故宮工作。由于學(xué)習(xí)歷史,他被分配在文獻館,從事明清歷史檔案、文書史料的整理工作。建院之初,參與院里工作的老師大多來自乾嘉學(xué)派,他們注重考據(jù),崇尚實學(xué)訓(xùn)詁,對年輕的單士元影響很大。當(dāng)時就有老師告訴單士元,故宮雖是明清皇宮,卻是我國幾千年來封建王朝宮殿建筑的總結(jié)性杰作。在明清皇宮工作,可以一覽上萬間輝煌壯麗的古建群體,從宮殿空間組合到殿堂樓宇的規(guī)劃設(shè)計、等級制度、使用功能均質(zhì)之史志,而且在延綿不斷的中華文化傳統(tǒng)史跡中,亦可得到考證。

單士元后來回憶年輕時的志向時曾說,本人非學(xué)建筑,但從古建筑史來說,應(yīng)屬歷史范疇,有幸身處中國皇家宮殿的杰作中,有幸有這樣好的研究與實踐環(huán)境,真可謂如魚得水。在文獻館工作期間,單士元得見不少有關(guān)清宮建筑規(guī)劃、設(shè)計、匠人、工具等方面的史料記載。從那時起,他就有針對性地收集整理相關(guān)史料,并將這些資料進行整理和提煉,寫成札記,與同道商榷。

1930年2月,北洋政府官員朱啟鈐先生在北平創(chuàng)辦營造學(xué)社,這是中國第一個研究中國傳統(tǒng)建筑營造的學(xué)術(shù)團體,建筑大師梁思成和劉敦楨分別擔(dān)任學(xué)社法式組與文獻組主任。當(dāng)時,朱啟鈐社長偶然看到了單士元寫的古建筑札記,就委托同事聯(lián)絡(luò)單士元。1930年年底,單士元經(jīng)人介紹加入營造學(xué)社,正式走上研究中國古代建筑的道路。在營造學(xué)社期間,他寫出了《明代建筑大事年表》和《清代建筑大事年表》,這些都是前人沒有做過的創(chuàng)舉。

1932年,單士元考入北京大學(xué)研究所國學(xué)門,選修西洋史,教授陳衡哲先生對他研究中國古建筑給予了極大的啟發(fā)和鼓勵。陳教授對他說,西洋史將建筑放在第一位,如果沒有建筑,鋼琴、舞蹈就沒地方表演。中國沒有人研究自己的建筑,反而是日本人出了好幾本研究中國古建筑的書。單士元聽后深感羞愧,自尊心大傷,愛國之情油然而生。從此,單士元扎根故宮,以元明清宮殿建筑為起點,立志在中國古建筑研究方面有所作為。

就這樣,單士元憑著自己的一腔熱情,在沒有老師指導(dǎo)的情況下,自覺鉆研中國古建筑。1957年10月,他在一份自述中寫道:“當(dāng)年我自尋琢磨認為,沒有建筑則附麗于建筑的其他一切美術(shù)工藝都無從談起了!于是我有了了解建筑工藝技術(shù)的欲望……之后我從事歷史檔案工作時則重點轉(zhuǎn)向了古建筑學(xué),并側(cè)重了古建筑營造技術(shù)與工藝進行探研。”

1976年底,社科院主持編寫工具書《中國科學(xué)技術(shù)史》,這是一部有20余部專史的大型專著,《中國建筑技術(shù)史》為其中一部。單士元受邀擔(dān)任編審顧問,并負責(zé)其中之一的《中國琉璃技術(shù)史》全稿的編寫。他以70高齡參與撰稿,以《琉璃的生產(chǎn)與制作技術(shù)》為題,將幾十年積累的資料和經(jīng)驗全部記錄下來,完成了多年的愿望。

致力故宮古建修繕實踐

中華人民共和國成立后,國家處于百廢待興,建設(shè)新中國的熱潮中。此時的單士元仍在故宮文獻館工作,負責(zé)編輯《史料旬刊》。1954年,中央政府文化部、文物局,希望梁思成先生推薦一位古建專家到故宮主持修繕工作。梁先生說:“不用到處找,故宮就有一個懂古建筑的,叫單士元。”當(dāng)時故宮的古建筑因疏于管理,殿宇樓臺、宮室內(nèi)外破亂不堪,墻倒屋塌,雜草遍地。時任院長吳仲超決定由單士元擔(dān)綱,再招聘兩三個人成立一個建筑小組。后來,古建小組的人慢慢多了起來,蔣博光、鄭連章等建筑設(shè)計人才也調(diào)到故宮,形成了七八個人的隊伍。單士元由此成為新成立的故宮古建部主任。在對故宮古建筑現(xiàn)狀進行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上,單士元提出16字的保護修繕方針,即“著重保養(yǎng),重點修繕,全面規(guī)劃,逐步實施”,后來這16個字成為故宮古建筑維修的基本方針。

▲單士元制作的明代建筑模型

1956年,單士元主持修繕了故宮西北角樓。故宮共有四個角樓,西北角樓是明永樂年間興建的。當(dāng)時角樓的銅屋頂已經(jīng)發(fā)黑,里面的木頭也已糟朽,亟待修繕。單士元在當(dāng)時的工作日記中寫道:“當(dāng)日我們將屋頂揭瓦之后,觀察木構(gòu)工藝之精令人驚嘆,木梁件斗拱等處榫卯精細,可比紅木桌椅之手法,所鋪望板為順鋪,在兩個椽當(dāng)鋪墁,每塊望板用斜柳條葉式相接。整個屋面嚴絲合縫,如若干長的一塊整板。屋面上鋪錫背,然后再苫灰背,而后穴瓦瓦。因四百多年來未加維修,故逐致?lián)p壞嚴重。當(dāng)日啟用了老匠師馬進考、杜伯堂為主以及張文忠穆文華等。”經(jīng)過那次修繕,故宮西北角樓至今保存完好,沒有再修。

1958年下半年,為慶祝新中國成立十周年,組織決定讓單士元全面負責(zé)故宮太和殿維修。當(dāng)時的太和殿建筑本體基本不需要修繕,但室外絕大部分彩畫脫落嚴重,須重新彩繪。單士元查閱相關(guān)清代文獻資料,最后決定以清康熙三十六年(1697)重建太和殿時的彩畫為藍本,重繪太和殿外檐彩畫,恢復(fù)康熙盛世原狀,以喻新中國繁榮昌盛。維修方案上報后,很快獲得批準(zhǔn)。他隨即請來已聘在故宮工程隊的原南城九龍齋畫店畫師何文奎與北城鼓樓文幹齋掌門匠師張連卿,主持彩繪技術(shù)工作。何、張二匠師帶領(lǐng)部分青工,將太和殿內(nèi)檐彩畫摹拓下來,作為外檐彩畫重繪的依據(jù)。1959年9月,太和殿彩繪大修工程如期竣工。

1961年,單士元由故宮古建部主任升任主管故宮古建修繕業(yè)務(wù)的副院長,直至1984年被文化部任命為故宮全院工作咨詢指導(dǎo)顧問,繼續(xù)為故宮古建筑保護獻計獻策。

上世紀80年代擔(dān)任故宮顧問的時候,單士元曾對慈寧宮花園臨溪亭的維修提出建議。他說,50年代自己負責(zé)古建修繕工作時,就主張此亭不能大拆大卸。此亭由兩根楠木梁承架,梁木雖已朽,但地基、梁架、榫卯,各部位結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。不拆卸,建筑本身能保持平衡相互調(diào)劑;若大拆大卸,再加上銅鐵活,結(jié)果是個新建筑,不是歷史文物,同時在施工中勢必損壞假山,破壞地基,元氣大傷。

上世紀90年代,故宮院中鋪設(shè)熱力管道,由于回填不實,雨季出現(xiàn)積水。當(dāng)時單士元再三強調(diào),故宮的地基就是一塊玉,不能輕易地刨刨挖挖,一定要保護它的完整。為此,他還專程到工程隊給施工人員講解故宮的地基構(gòu)造。他說,在72公頃地區(qū),故宮的地基是滿堂紅的基礎(chǔ),即遍地均經(jīng)夯筑,且為榫卯銜接式的分層夯筑,此法可溯源至3000多年前的殷墟建筑遺址,反映在明清官式建筑中。采用此種夯筑工藝,如遇地震或地下水上升時,全部夯層不至于全部一時液化,確保高墻不會整體坍塌。

上世紀八九十年代,故宮修繕軍機處的時候,施工人員打算將地上的兩個腳印填平,單士元知道后極力反對。他說,這處腳印是清朝200多年間,軍機大臣坐在那里辦公留下的痕跡,是歷史遺跡,絕對不能填。最后這兩個腳印在修繕中得以保留。

1988年,單士元得知儲秀宮、翊坤宮修繕中,宮殿柱子被涂成綠色后,立即向院領(lǐng)導(dǎo)建言。他說,故宮是明清兩代皇宮,宮殿建筑遵守嚴格的等級制度,在色彩上有黃色、杏黃、金黃之別。帝王后妃宮殿都是紅柱金欄。儲秀宮、翊坤宮為后妃宮殿,應(yīng)為朱紅柱。現(xiàn)二宮東、西配殿均涂以綠色柱子,乃是溥儀大婚時所為,是工匠無歷史知識所致。此次修繕決不能盲目從之,應(yīng)以恢復(fù)原狀、保持舊狀為原則。在后來的修繕中,錯誤做法被糾正。

交工匠朋友研營造技藝

中國營造學(xué)社成立之初,社長朱啟鈐先生就告知同仁要“以匠為師,溝通儒匠”。當(dāng)年朱先生還特別邀請營造世家興隆木廠的主柜馬輝堂、琉璃廠廠主趙學(xué)仿等匠師加入營造學(xué)社。

▲單士元與院中老工匠合影

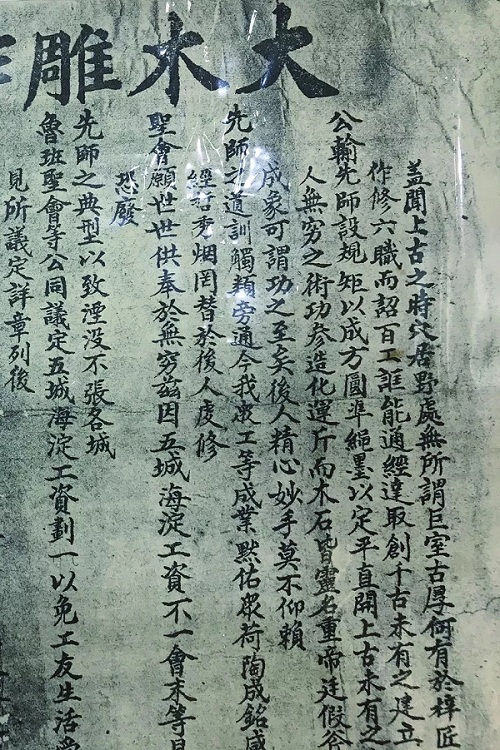

單士元加入營造學(xué)社后,與馬輝堂、趙學(xué)仿以及設(shè)計清代皇家建筑的樣式雷后人等諸多匠師成為好友,經(jīng)常與他們探討古建營造技藝。據(jù)檔案記載,馬輝堂的先世馬天祿在明代營建紫禁城,馬德亮在清代建過避暑山莊。馬輝堂本人曾參加過頤和園和慈安、慈禧、光緒陵墓的修建。趙學(xué)仿祖上從山西遷入京城,元初建窯于宣武門外海王村,后擴增在西山門頭溝琉璃村,其家族承造了元明清三代皇家工程所用的各色琉璃瓦件。現(xiàn)在,單士元家中還保存著一份《大木雕作仝行公議》,里面列出了大木作各工種的薪酬。推測這張單子就是當(dāng)年馬輝堂送給單士元做參考的。

▲《大木雕作仝行公議》局部

1954年,單士元開始擔(dān)任故宮古建部主任。面對故宮這座年久失修的古代建筑杰作,如何做好保護與修繕呢?故宮沒有專門的修繕技術(shù)人員,只能請社會上有手藝的工匠來修。工匠之間多是父子、兄弟關(guān)系,每天早上結(jié)伴而來,當(dāng)天晚上干完活結(jié)賬,干得好的,管事的就讓第二天再來,這就是清代宮殿維修的慣例。單士元認為,修故宮是門手藝,靠的是師傅口傳心授,徒弟的虛心學(xué)藝。這種人員流動頻繁、管理松散的用工形式不利于故宮的修繕和保護。于是他將京城各大營造廠的管理者和臺柱子請來,一起商討新的辦法。

在單士元的召集下,許多知名匠師帶著徒弟們來到故宮,成為每月拿固定工資的工程隊工人。這種做法既照顧到故宮維修的需要,又解決了匠師們的謀生問題。從此,故宮就留住了一批手藝高超的工匠,能夠自主完成古建修繕中的瓦作、土作、石作、木作、彩畫作、油漆作、搭材作、裱糊作等傳統(tǒng)技藝。之后,故宮又從復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)職工中,選拔出一些優(yōu)秀青年拜老工匠為師學(xué)習(xí)技藝。幾年下來,在單士元的領(lǐng)導(dǎo)下,故宮積蓄了一批匠師,成立了隸屬國家的全國第一支傳統(tǒng)古建工藝技術(shù)工程修繕隊伍,不僅能承擔(dān)宮內(nèi)的修繕任務(wù),還能作為專家協(xié)助兄弟單位開展業(yè)務(wù)。

在工作中,單士元關(guān)心匠師、尊重匠師、重視人才,在和匠師們共事時還學(xué)到不少修繕技藝,至今單老的家中還保存著三四百張記錄古建知識的小卡片。每有維修任務(wù)時,他就早早趕到單位,僅用一刻鐘與同事敲定當(dāng)天的計劃,之后就到施工現(xiàn)場,與工匠們一起工作。

▲單士元先生留下的工作卡片

1959年重繪太和殿彩畫時,他就囑咐工匠們要做好古建明柱的漆活兒。他說,古建筑中的明柱是臉面活兒,油漆保護層做完后要做到“光照一條線”,就是用光在明柱一側(cè)由下往上順著柱子照亮,在明柱的表面出現(xiàn)上下一條均勻的光亮直線,而不是粗細不勻的亮線。要做到這一點不僅操作方法要正確,而且油匠的技術(shù)水準(zhǔn)要高。實地彩繪時,工地空間狹小,匠師與青工要攀上高高的腳手架,上下一次很麻煩。單士元就登上腳手架親自查看,甚至給工人送水。

在冬季天冷室外停工的情況下,單士元就請工程隊技術(shù)高超的匠師,在室內(nèi)制作故宮古建模型。他要求模型要有切面,按比例縮小尺寸,但一定要與真建筑一模一樣,即必須嚴絲合縫,所有木結(jié)構(gòu)部件一個也不能缺,同時還要做到長期擺放不變形、不松架。匠師們按要求做成的第一件模型是故宮西北角樓的一角,第二件是鐘粹宮正殿歇山殿大木結(jié)構(gòu)的一角,第三件是御花園四柱八角盝頂井亭。至今,故宮西北角樓模型還存放在古建部庫房中,完好如初。

上世紀80年代,單士元經(jīng)常深入一線,為青年工人指導(dǎo)業(yè)務(wù)。有一天他轉(zhuǎn)到施工現(xiàn)場,看到幾個青工在和水泥、沙子及白灰,可他們將水管兒一開就扎堆玩笑去了。單老見此狀,便上前笑著說,你們在攪拌施工用料時可不能粗心大意啊!這就像我們在家里吃芝麻醬面,在調(diào)拌醬料時一定得先少放水,待慢慢調(diào)勻出香味時,再一點點續(xù)水調(diào),這樣芝麻醬才能拌均勻。當(dāng)時這幾位小青工還不認識單士元,后來才漸漸與他熟起來,不僅改變了工作中的不當(dāng)操作,還經(jīng)常主動到他辦公室請教,“拌芝麻醬老頭兒”的美名也在院中傳開了。

倡導(dǎo)科學(xué)的保護理念和人才培養(yǎng)

在70余年的古建研究和實踐中,單士元形成了自己的保護理念,不少主張超越了前人的思想認識,在當(dāng)今的文物建筑保護中都頗具意義。

1957年,單士元在中國建筑科學(xué)研究院做“北京故宮進行修護保養(yǎng)的狀況”的講話。他說:“明清故宮是中國宮殿建筑總結(jié)性杰作,應(yīng)當(dāng)在保護原狀的原則下設(shè)法保養(yǎng)它。因此在修繕工作中就不能單純從一般工程上考慮。必須采取結(jié)合歷史文獻和慎重保持原狀的方法,把工作著重在保養(yǎng),并不要求將故宮修得煥然一新,將它變?yōu)樾碌墓蕦m。”

上世紀80年代,擔(dān)任故宮顧問時,單士元經(jīng)常對院內(nèi)維修保護中的問題,提出自己的意見與建議。但當(dāng)時很多人不理解,甚至抵觸。為此他感慨地說:“我們對古建筑維修保護就像保護老人身體一樣,最重保健,若動手術(shù)就要慎之又慎。但令人遺憾的是,現(xiàn)在是‘保健醫(yī)生’‘護士’不積極想辦法,而‘外科醫(yī)生’太熱心啦!”

1997年單士元在紫禁城學(xué)會成立大會上的講話中提出,故宮保護不應(yīng)只是紫禁城池的保護,應(yīng)是皇城的保護,不僅要保護故宮本體的建筑,還要保護故宮周圍的環(huán)境,比如護城河與皇城等。這個觀點源自1930年故宮首任院長易培基提出的《完整故宮保護方案》,至今都不過時。

單士元曾說,故宮就像一所大學(xué)校。故宮學(xué)科是歷史學(xué)科與多種學(xué)科交叉的新興學(xué)科,研究紫禁城要了解源頭,就是要了解歷史匠人營國的工程技術(shù),因此要有基本歷史觀與方法論,要懂得目錄版本、技勘、檔案、方志學(xué)以及文字訓(xùn)詁等國學(xué)的專門知識;要懂得法式和工程做法,包括先秦的《考工記》,宋代的《營造法式》,清代的《工程做法》;要懂得建筑哲學(xué)與建筑美學(xué)的關(guān)系,建筑哲學(xué)就是美學(xué)對建筑的看法,建筑美學(xué)是指工藝技術(shù),這樣才能全面認識與保護故宮。所以,在修繕上要綜合加以研究,故宮工程事務(wù)不僅是考古工作,更是科學(xué)研究工作。

今天,中國傳統(tǒng)古建工藝技術(shù)已列入非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。對于單士元來說,早在上世紀50年代,他就開始重視古建技藝的保護與傳承了。

1957年,中國建筑科學(xué)研究院設(shè)立建筑歷史與理論研究室,單士元兼任研究員,負責(zé)日常工作,將傳統(tǒng)工藝技術(shù)列為專門研究課題,對老匠師的實踐操作進行理論闡發(fā)和研討。

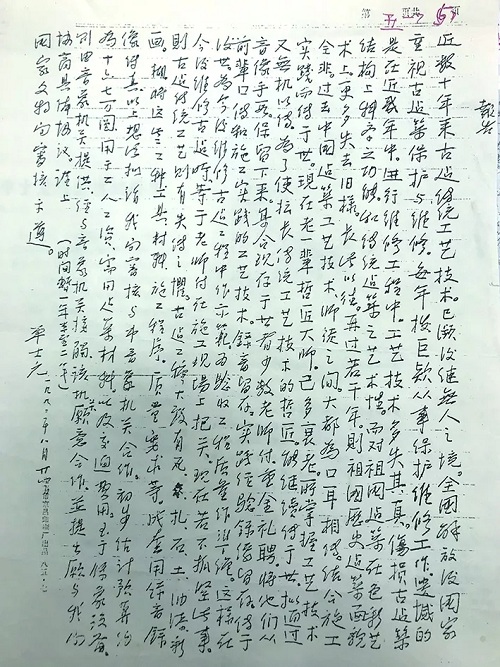

▲單士元先生遺稿(1992年8月)

1979年,單士元在一次會議講話中,對當(dāng)時古建維修隊的現(xiàn)狀提出看法。他認為,有技術(shù)匠師或老或故去,存世者很少,青年人對古建文化認識不足,又不愿意拜師學(xué)藝,因此不少古建工程丟掉古代建筑修繕規(guī)律,又無統(tǒng)一的操作規(guī)程和驗收,而主管部門片面追求產(chǎn)值工期,在修古建反而面貌全非,以致出現(xiàn)不修還好,一修則就不是古建筑的怪現(xiàn)象。單士元當(dāng)年還舉故宮一例,故宮修繕午門墩臺,曾以小紅磚代替大城磚,結(jié)果被某外國人拍照。更有琉璃瓦燒造顏色不合格,啟用新式磚瓦等等。因此,他主張保護尊重尚在世的匠師,鼓勵他們積極發(fā)揮作用,認真帶徒。對于青年學(xué)徒要選擇有志者,并為他們創(chuàng)造條件,能從老匠師手中接傳技術(shù)。

1980年,中國建筑學(xué)會建筑歷史與理論學(xué)術(shù)委員會召開年會,單士元被推選為主任委員。在會上,他特別談到:“研究古建筑,不將古建筑工藝技術(shù)的研究課題包括在內(nèi),則理論似趨于空,也不能反映祖國建筑科學(xué)的整體性。我們說對歷史與理論研究是重要的,對古建工藝技術(shù)做一專題研究同樣是重要的。一定的建筑藝術(shù)形式是通過一定的技術(shù)工藝才能表現(xiàn)出來,如果只研究建筑藝術(shù)造型,而不研究相應(yīng)的古建工藝技術(shù),將是不全面的。”

1991年,在接受中國大百科全書編輯部采訪時,單士元再次呼吁要重視傳統(tǒng)古建營造技術(shù)傳承,要培養(yǎng)合格的技術(shù)力量。他說:“積60余年探尋古建學(xué)科之路和維修保護故宮古建之經(jīng)歷,我最大感觸是在培養(yǎng)古建營造技術(shù)與工藝人才方面,在這上面能有續(xù)而不失,就是保護了故宮的根本;若失,今不圖傳統(tǒng)工藝技術(shù)或?qū)⒊蔀榻^響。”

1992年,單士元向國家文物局呈上報告,建議為在世老古建營造匠師錄音、攝像,將他們的技藝永存于世。他在報告中寫到:“近數(shù)十年來,古建傳統(tǒng)工藝技術(shù),已瀕后繼無人之境。全國解放后,國家重視古建筑保護與維修,每年撥巨款從事保護維修工作。遺憾的是,在近幾年中,進行維修工程中,工藝技術(shù)多失其真,傷損古建筑結(jié)構(gòu)上科學(xué)之功能和傳統(tǒng)建筑之藝術(shù)性。長此以往,再過若干年,則祖國歷史建筑面貌全非。”如今,在單士元等老一輩專家學(xué)者的呼吁和倡導(dǎo)下,我國古建技藝的保護與傳承日益得到國家的重視。

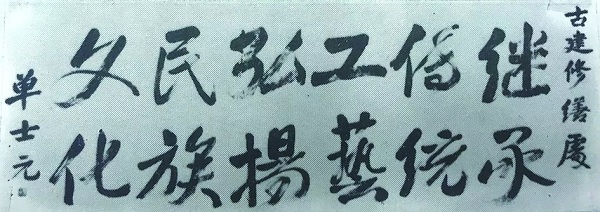

▲1991年單士元為故宮博物院古建修繕處成立題詞

2020年,紫禁城將迎來肇建600周年,在這座人類建筑杰作的保護歷史上,將永遠銘刻單士元的名字。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|