南宋一位皇帝經(jīng)常來(lái)這座寺廟進(jìn)香

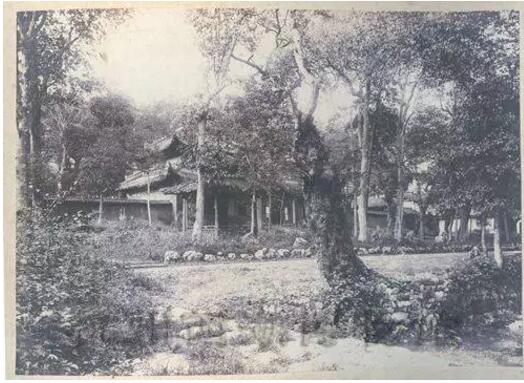

杭州理安寺位于九溪理安山麓。

相傳南宋時(shí),宋理宗曾來(lái)寺進(jìn)香禱祝國(guó)泰民安。明清時(shí)理安寺亦進(jìn)入西湖著名佛寺之列。后毀。

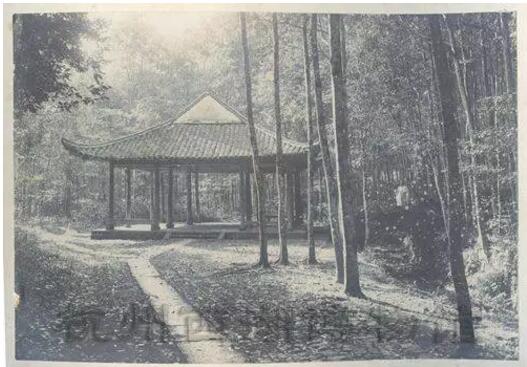

2003年實(shí)施理安寺景區(qū)整治修復(fù)工程,與九溪煙樹(shù)景觀有機(jī)融合,提升其“深山藏古寺”的幽僻意境,營(yíng)造設(shè)施完善的休閑旅游區(qū),滿足游人回歸自然、享受自然的需求。

理安寺古稱涌泉禪寺,因寺內(nèi)有與虎跑泉齊名的“法雨泉”也稱法雨寺。五代時(shí),高僧伏虎禪師棲居在此。吳越王為之建寺,而相傳南宋時(shí)宋理宗來(lái)寺進(jìn)香,得以改名理安寺。

明弘治四年,寺因山洪而毀。至萬(wàn)歷年間,有仲光字法雨,號(hào)佛石山儂的和尚來(lái)十八澗,因喜山林幽深不凡,便建舍居于此處,有一日因耕作掘地,挖得一殘缺石碑,才知這里是古時(shí)“理安寺”,因此而重新建筑成為一座叢林道場(chǎng)。當(dāng)時(shí)杭州文人還有一些居士在此結(jié)成“澹社”來(lái)此聚會(huì)。到明崇禎年間,理安寺開(kāi)演“磬山之法”。弘傳禪宗支派臨濟(jì)宗法脈,而后寺名在西湖佛寺中名聲大增。

到了清代,本因不濟(jì)的寺院因雍正帝和乾隆帝的到來(lái),達(dá)到了全盛時(shí)期,寺廟重建,規(guī)模寵大,建有山門(mén)、御碑亭、彌勒殿、大雄寶殿、禪堂、法堂、藏經(jīng)樓、方丈、且住庵、松巍閣等建筑。據(jù)史載,這里舊時(shí)還藏有“佛舍利”和古印度貝葉經(jīng)等珍貴文物,但寺在清咸豐時(shí)又被毀,同治后漸次興復(fù),并由此逐漸衰敗下來(lái),時(shí)至抗日時(shí)期,寺院漸毀。

現(xiàn)在的理安寺是2001年杭州市政府和園林文物局在原址地貌、地基大致還在的基礎(chǔ)上改造而成的。而改造恢復(fù)的寺,清幽自然,有悠悠南山的古意。

九溪橋今名新梧桐橋,在之江路九溪口。

一九六六年建,一九八一年拓寬。長(zhǎng)十七點(diǎn)五二米,寬二十點(diǎn)九米,為鋼筋混凝土版橋。

九溪一號(hào)橋在九溪路上,跨九溪。民國(guó)二十三年(一九三四)建。一九五三年改建。長(zhǎng)十一點(diǎn)七米,寬五點(diǎn)五米,為鋼筋混凝土二孔版橋。

九溪二號(hào)橋又名望江橋。在一號(hào)橋北九溪路上,跨九溪。民國(guó)二十三年(一九三四)建。長(zhǎng)八點(diǎn)四米,寬三點(diǎn)四米,為鋼筋混凝土二孔板橋。

靈隱大殿的原釋迦牟尼佛像,是用上百塊樟木做的呢?

靈隱寺始建于東晉咸和元年(公元326年),至今已有約一千七百年的歷史,為杭州最早的名剎,也是中國(guó)佛教禪宗十大古剎之一。地處杭州西湖以西靈隱山麓,背靠北高峰,面朝飛來(lái)峰,兩峰挾峙,林木聳秀,深山古寺,云煙萬(wàn)狀。著名的靈隱大殿就位于靈隱寺寺院中軸線第一進(jìn)院落北端。

原稱覺(jué)皇殿,坐北朝南,清代風(fēng)格的單層三檐歇山頂水泥、磚木混和結(jié)構(gòu)建筑,面闊7間,進(jìn)深5間。

大雄寶殿單層三疊重檐,氣勢(shì)嵯峨,重檐高33.6米,十分雄偉。

大殿正中是一座高24.8米的釋迦牟尼蓮花坐像,造像“妙相莊嚴(yán)”、“氣韻生動(dòng)”,頷首俯視,令人景仰,這是中國(guó)最高大的木雕坐式佛像之一,是一件不可多得的宗教藝術(shù)作品。

正殿兩邊是二十諸天立像,殿后兩邊為十二圓覺(jué)坐像。大殿后壁有“慈航渡”、“五十三參”海島立體群塑,共有佛像150尊,正中為鰲魚(yú)觀音立像,手執(zhí)凈水瓶,普渡眾生,下塑善財(cái)童子及其參拜觀音故事,善財(cái)童子參拜名師53位,第27參拜見(jiàn)觀音得道成佛。

觀音兩側(cè)為弟子善財(cái)與龍女,上有地藏菩薩,再上面是釋迦牟尼雪山修道的場(chǎng)景:白猿獻(xiàn)果、麋鹿獻(xiàn)乳,整座佛山造型生動(dòng),很有藝術(shù)價(jià)值。

靈隱寺的原釋迦牟尼佛像,于1949年大雄寶殿正梁因白蟻蛀空倒塌時(shí)被毀。

現(xiàn)在這座佛像是在1953年重修寺宇時(shí),由中國(guó)浙江美術(shù)學(xué)院的雕塑家和民間藝人們采用唐代禪宗佛像為藍(lán)本共同精心設(shè)計(jì)的。佛像高十九點(diǎn)六米,比原先的釋迦造像高一倍多,用近百塊香樟木雕成。佛像造型端莊凝重,氣宇軒昂,低眉細(xì)目,極具風(fēng)采。

靈隱寺的由來(lái),與一只大雁有關(guān)

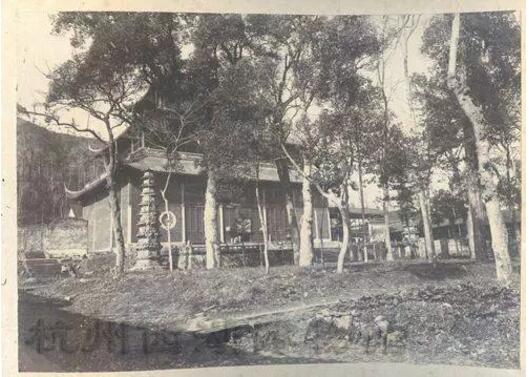

靈隱寺又稱“云林寺”,坐落于西湖西面的靈隱山麓,這里環(huán)境清幽,是杭州最早的名剎,也是中國(guó)佛教禪宗十大古剎之一。歷經(jīng)一千七百年的風(fēng)雨使靈隱寺成為歷史與文化的寶庫(kù)。

靈隱寺,江南著名古剎之一。

靈隱寺始建于東晉咸和元年(公元326年),至今已有約一千七百年的歷史,為杭州最早的名剎,也是中國(guó)佛教禪宗十大古剎之一。地處杭州西湖以西靈隱山麓,背靠北高峰,面朝飛來(lái)峰,兩峰挾峙,林木聳秀,深山古寺,云煙萬(wàn)狀。

開(kāi)山祖師為西印度僧人慧理和尚,他在東晉咸和初,由中原云游入浙,至武林(即今杭州),見(jiàn)有一峰而嘆曰:“此乃中天竺國(guó)靈鷲山一小嶺,不知何代飛來(lái)?佛在世日,多為仙靈所隱”,遂于峰前建寺,名曰靈隱。

又傳靈隱寺原來(lái)叫“靈鷹寺”。始建于唐初。相傳1400多年以前,今秦嶺灣門(mén)前,有一座筆架山,筆架山左側(cè),是塊鳳凰朝陽(yáng)地。原先這里荊棘縱橫,荒無(wú)人煙。后有一吳姓僧人在山后住,打柴種地為生。一天,僧人在筆架山叢林打柴,因?yàn)樘鞜幔瑢⒌琅勖撓拢瑨煸跇?shù)枝上,又去忙活。忽然,一只大雁凌空而下,將袍叼走,向南飛去,至靈隱寺落下。吳僧望空向南一路追來(lái),但見(jiàn)此處綠樹(shù)森森,翠柳成蔭。綠影婆娑間,一嶺土坨南頭北尾;前飲碧水綠荷,后交浮菱青湖;左右兩側(cè)隆起兩扇翼狀土丘;整個(gè)地貌有如巨鷹臥地。吳僧人感悟?yàn)樯耢`指點(diǎn),遂于此焚香禱告,搭棚立寺,故名“靈鷹寺”。

從此,靈鷹寺香火興旺,廟宇初具規(guī)模。傳至碧缽和尚時(shí),寺內(nèi)有僧人一百多人,耕地兩百多畝,牛十余頭,水井十多口,影響到上五府、下八縣。唐朝貞觀年間,有一天,碧缽大師在寺內(nèi)說(shuō)法,大將軍尉遲恭受朝廷委派前來(lái)平叛剿匪,路過(guò)此寺,見(jiàn)寺廟巍峨莊嚴(yán),井井有條,特進(jìn)廟朝拜神圣,祈禱此去如能平妖剿匪,定稟告皇上撥款重修廟宇。尉遲恭果然一舉平息叛亂。班師回朝后,尉遲恭元帥立即稟奏皇上。大唐天子李世民準(zhǔn)奏,還欽命靈鷹寺改為靈隱寺。

初創(chuàng)時(shí)佛法未盛,一切僅初具雛形而已。至南朝梁武帝賜田并擴(kuò)建,其規(guī)模稍有可觀。唐大歷六年(公元771年),曾作過(guò)全面修葺,香火旺盛。然而,唐末“會(huì)昌法難”,靈隱受池魚(yú)之災(zāi),寺毀僧散。直至五代吳越王錢(qián)镠,命請(qǐng)永明延壽大師重興開(kāi)拓,并新建石幢、佛閣、法堂及百尺彌勒閣,并賜名靈隱新寺。靈隱寺鼎盛時(shí),曾有九樓、十八閣、七十二殿堂,僧房一千三百間,僧眾多達(dá)三千余人。

南宋建都杭州,高宗與孝宗常幸駕靈隱,主理寺務(wù),并揮灑翰墨。宋寧宗嘉定年間被譽(yù)為江南禪宗“五山”之一。

清順治年間,禪宗巨匠具德和尚住持靈隱,立志重建,廣籌資金,僅建殿堂時(shí)間就前后歷十八年之久,梵剎莊嚴(yán),古風(fēng)重振,其規(guī)模之宏偉躍居“東南之冠”。清康熙二十八年(公元1689年)南巡時(shí),賜靈隱為“云林禪寺”。

新中國(guó)成立后,靈隱多次進(jìn)行大規(guī)模整修。于今,呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。(文/城市范爺)

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|