在北京西郊,有一片被稱作“三山五園”的古典園林。它們是中國園林史上的珍寶,更是世界園林史上的杰作。“三山五園”是對位于北京西北郊、以清代皇家園林為代表的各歷史時期文化遺產的統稱。“三山”指香山、玉泉山、萬壽山,“五園”指靜宜園、靜明園、清漪園(頤和園)、圓明園、暢春園。

北京風水位置絕佳,曾被唐朝的楊益、杜牧,宋代的朱熹等推為風水寶地。處于華北平原、東北平原和內蒙古高原交界之處的北京,也符合了中國古代建都選址的重要原則:前有照,后有靠。由于海淀區得天獨厚的“背山面水”地理條件,造園活動自遼金時期便已開始。及至清代,從康熙皇帝開始,在前朝私家園林的基礎之上大規模建造皇家園林,從而形成今天所謂的“三山五園”整體皇家園林景觀。

“三山五園”作為皇家園林,是清朝統治者在前朝私家園林的基礎上,整合資源加以修建而形成的整體性園林建筑。清朝時期,作為皇權象征和與紫禁城并重的政治中心,“三山五園”皇家園林具有極高的地位,一直是民間難窺一二的“禁地”。隨著社會的發展,以“三山五園”為代表的一批皇家園林、建筑通過修葺、整理后紛紛面向社會開放,逐漸轉變其職能和定位,大部分變成城市公共場所,變為民眾休閑娛樂和接受愛國教育的人民公園。

三山五園地區是當今北京少有的文化遺產要素數量多、質量高、密度大的區域,是海淀區甚至整個京西地區的主導文化要素和標志性文化符號,也是北京難得的大公園、大遺址、大型戶外空間,具有很高、很多方面的價值和現代意義。

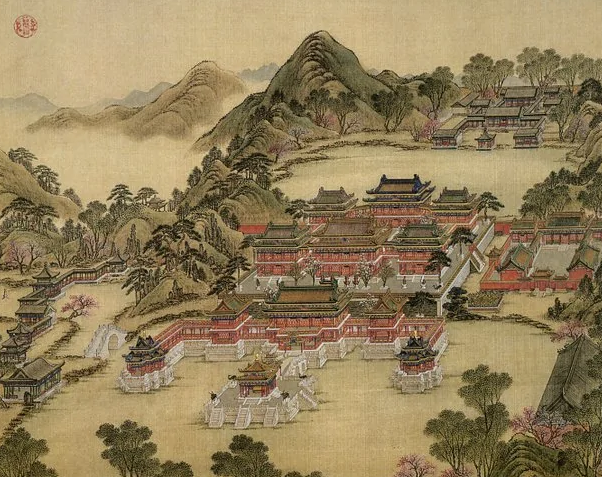

暢春園,位于北京海淀區,圓明園南,北京大學西。原址是明朝明神宗的外祖父李偉修建的“清華園”。園內有前湖、后湖、挹海堂、清雅亭、聽水音、花聚亭等山水建筑。根據明朝筆記史料推測,該園占地1200畝左右,被稱為“京師第一名園”。清代,利用清華園殘存的水脈山石,在其舊址上仿江南山水營建暢春園,作為在郊外避暑聽政的離宮。園林山水總體設計由宮廷畫師葉洮負責,聘請江南園匠張然疊山理水,同時整修萬泉河水系,將河水引入園中。為防止水患,還在園西面修建了西堤(今頤和園東堤)。

靜宜園位于北京西北郊的香山。全園結構沿山坡而下,是一座完全的山地園,分為三部分,即內垣、外垣、別垣。內垣在東南部的半山坡的山麓地段,是主要景點和建筑薈萃之地,包括宮廷區和古剎香山寺、洪光寺兩座大型寺廟,其間散布著瓔珞巖等自然景觀。外垣是香山的高山區,面積廣闊,散布著十五處景點,大多為欣賞自然風光之最佳處和因景而構的小園林建筑。別垣是在靜宜園北部的一區,包括有昭廟和正凝堂兩組建筑。內垣的西北區黃櫨成片,每至深秋,層林盡染,觀西山紅葉成為靜宜園的重要景觀。

靜明園位于北京市海淀區玉泉山小東門外,頤和園昆明湖西。占地75公頃,其中水面13公頃。為“三山五園”之一。金代始建芙蓉殿(亦名玉泉行宮)。明正德年間(1506~1521)建上下華嚴寺。清康熙十九年(1680)建行宮,初名澄心園,三十一年(1692)更名靜明園。乾隆年間大規模擴建,形成“靜明園十六景”,時為靜明園鼎盛時期。

清漪園(今頤和園)是中國現存規模最大、保存最完整的皇家園林,中國四大名園(另三座為承德避暑山莊、蘇州拙政園、蘇州留園)之一。位于北京市海淀區,距北京城區十五公里,占地約二百九十公頃。利用昆明湖、萬壽山為基址,以杭州西湖風景為藍本,汲取江南園林的某些設計手法和意境而建成的一座大型天然山水園,也是保存得最完整的一座皇家行宮御苑,被譽為皇家園林博物館。

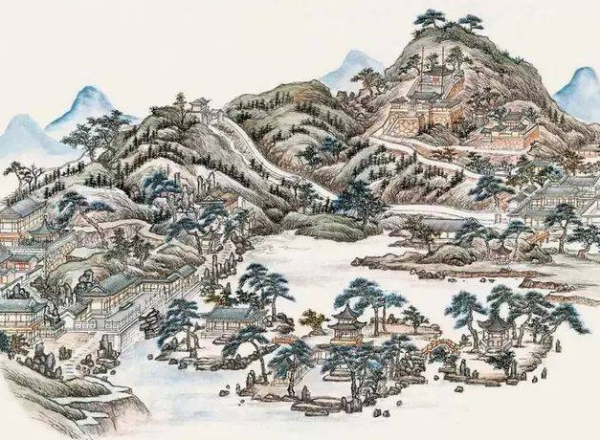

圓明園坐落在北京西郊,與頤和園毗鄰。圓明園始建于康熙46年(公元1707年),由圓明園、長春園、綺春園三園組成,為西洋兼中式皇家風格園林,建筑面積達16萬平方米,是清朝三代帝王在150余年間創建的一座大型皇家宮苑,有“萬園之園”之稱,是中國古代修建時間最長,花費人力物力最多,景觀最為宏偉壯麗的皇家園林。圓明園繼承了中國3000多年的優秀造園傳統,既有宮廷建筑的雍容華貴,又有江南園林的委婉多姿,同時又汲取了歐式園林的精華,把不同風格的園林建筑融為一體,被法國作家雨果譽為“理想與藝術的典范”。

三山五園是中國園林發展史上的集大成者,不僅因為其經典獨特的園林建筑設計,還因為其凝聚了中國傳統文化的理念、記憶與傳統,承載著幾千年來中華民族的精神追求,見證了中華民族百年來的榮辱與興衰。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|