“絹衣彩繪木俑”出土于新疆吐魯番阿斯塔那古墓群,是高昌國(guó)貴族張雄夫婦的墓葬,一共有三件木俑,來(lái)看看這三位唐朝小姐姐長(zhǎng)什么樣子吧。

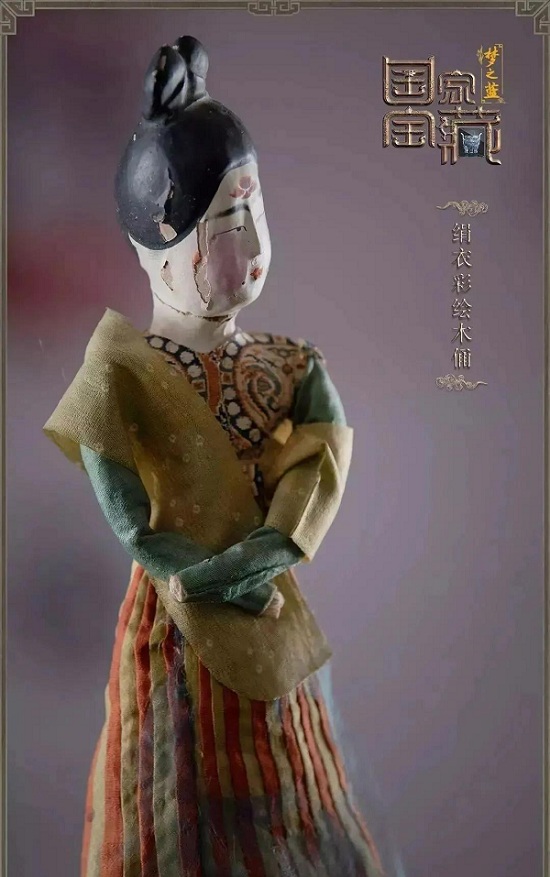

第一位是身穿精美服飾的舞女,這位翩翩少女頭上梳著高髻,高髻也叫峨髻,是唐代最為流行的發(fā)髻之一。女子皮膚白皙,畫(huà)著濃眉,額頭上貼有花鈿,丹鳳眼高鼻梁,臉蛋上涂了腮紅,顯得格外精神。

上身穿的窄袖綠綾襦衣,外面套著聯(lián)珠團(tuán)花紋的半臂,下身穿紅黃相間的豎條紋長(zhǎng)裙,這種裙子叫間裙,是用兩種或者兩種以上顏色的材料相互間隔排列而做成的裙子,每一間隔稱為一“破",唐代有“六破”、“七破"和“十二破”的間裙,并且有紅綠、紅黃、黃白等不同的顏色。最后,腰間再用一根絲帶固定。

第二位小姐姐也是穿的紅黃相間的長(zhǎng)裙,不同的是,她上身穿的彩色窄袖絹衣,腰上系的花錦寬帶,肩上有披帛,裙子拖地,就像真人一樣。

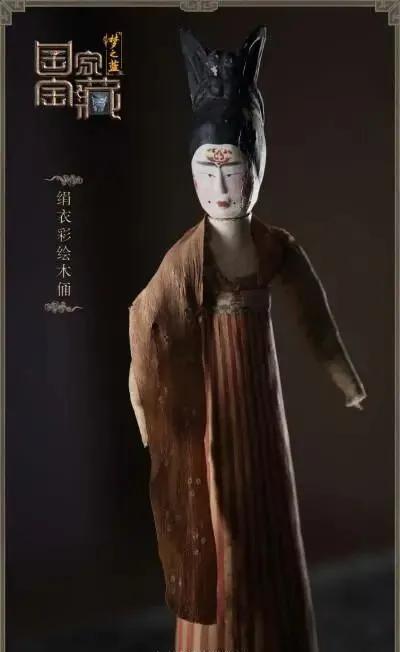

第三位小姐姐呢,發(fā)髻的形狀就像鳥(niǎo)的翅膀,額頭畫(huà)的紅色飛燕狀的花鈿,眉清目秀,臉頰還畫(huà)了斜紅,櫻桃小嘴上涂了口紅,嘴角還有淺淺的酒窩,她上身穿米黃色長(zhǎng)袖絹衣,下身穿橙色齊胸長(zhǎng)裙,腰上也系有絲帶。

不知同學(xué)們有沒(méi)有注意到,三位木俑的雙臂都是由紙捻成的,然后插在肩部?jī)蓚?cè)的小孔內(nèi),這樣可以展現(xiàn)不同的舞蹈動(dòng)作。

這種紙臂絹衣木俑的外形與唐朝文獻(xiàn)中記載的木偶基本一致。當(dāng)時(shí)稱木偶戲?yàn)榭軕颍虼耍袑W(xué)者認(rèn)為,這些絹衣彩繪木俑有可能是當(dāng)時(shí)貴族庭院內(nèi)表演的傀儡道具。也有可能是貴族舉行喪葬儀式中的傀儡。

我們都知道,唐朝女子的服飾非常漂亮,不僅款式新穎,顏色也亮麗。這些顏色是怎么來(lái)的呢?

唐朝女子服飾

它們來(lái)自于植物染料,通過(guò)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)服裝上的紅色和黃色都是用紅花染成的。紅花含有特殊的熒光成分,染出的紅色和黃色非常漂亮,是當(dāng)時(shí)最受人推崇的染料。

此外,紅花在唐代還是化妝品的來(lái)源,古代的胭脂、口紅都是用紅花做的。與其他植物染料不同,紅花最初起源于古埃及,是通過(guò)絲綢之路傳入中國(guó)的,成為大唐非常重要的一個(gè)流行色。

絲綢之路線路圖

我們現(xiàn)在穿的服裝大部分都是用的化學(xué)染料,而古人用的植物染料大部分是可以吃的食材或中藥材,這些植物染料無(wú)毒無(wú)害,染出來(lái)的顏色純真自然、經(jīng)久不褪,甚至還有防蟲(chóng)和抗菌的作用,關(guān)鍵是它還能夠展現(xiàn)中國(guó)傳統(tǒng)色彩的美。

這三件來(lái)自高昌古國(guó)的木俑,是眾多木俑中保存最完好的三尊,而且在三件木俑中發(fā)現(xiàn)了緙絲的存在,讓過(guò)去認(rèn)為緙絲起源于五代,盛行于兩宋的說(shuō)法,改為至少在初唐時(shí)期就已出現(xiàn)。

木俑身上精美的服飾,歷經(jīng)千年時(shí)光,仍舊鮮艷如新,他們的出土不僅再現(xiàn)了墓主人生前歌舞升平的生動(dòng)場(chǎng)景,還證實(shí)了唐代西域各族人民創(chuàng)造了絢麗多彩的音樂(lè)舞蹈藝術(shù)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|