陜州位于三門峽市西部,東據崤山關連中原腹地,西接潼關、秦川扼東西交通之要道,南承兩湖,北對晉地鎖南北通商之咽喉,是古來兵家的戰略要地。陜州區地勢南高北低,東峻西坦,呈東南向西北傾斜狀。

據資料考證,四千多年前的軒轅黃帝時期,陜塬先民們已經掘地為穴而居,《詩經》稱為“陶復陶穴”,地坑院有六千多年的歷史,早在廟底溝文化時期就已經有了地坑院的雛形。作為一種古老而神奇的民居樣式,地坑院蘊藏著豐富的文化,是全國乃至世界唯一的地下古民居建筑,是我國特有的古民居建筑之一。陜州地坑院,被譽為“地平線下古村落,民居史上活化石”。2011年,地坑院營造技藝被列入國家級非物質文化遺產保護名錄。

地坑院是根據過去人們的生活狀況應運而生的,以前的人們沒有錢去建造房屋,人少地多很多土地長期荒蕪,在荒地上憑力氣挖個坑院居住,雖然費力大,耗時長,但卻幾乎不需要什么特殊的工程材料成本。地坑院就是在黃土層中挖出的居住空間。

這種建筑形式從現代綠色生態建筑的角度來看是屬于“原生態建筑”,地坑窯院建造十分巧妙,頗具匠心,兼具實用價值和防震功能。整個窯院為方形,是天地之合的縮影,體現出方圓之美。從中國古代“天人合一”的哲學思想來看,它是人與大自然和睦相處、共生的典型范例。

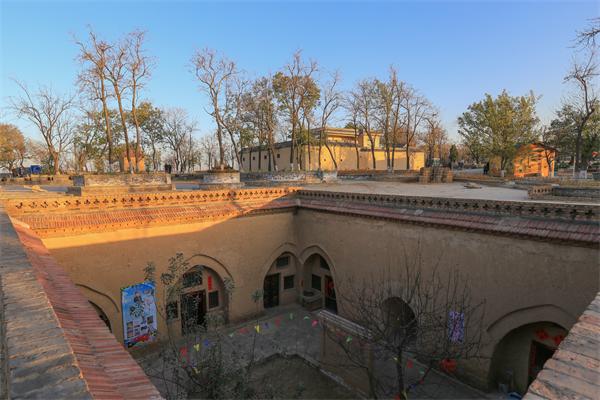

置身于每個坑院仿佛進入一座座與世隔絕的“地下宮殿”。木制門窗古樸典雅,向外開啟的風門更是奇特,所有這些,整體搭配自然素潔、嚴整美觀。觀看一座干凈整潔的農家小院,就像在欣賞一件精美的工藝制品。

地坑窯院雖系農家小院,但受歷史傳統文化影響,建造還是十分講究的。其間既包含有科學的成份,但也有不少的封建迷信色彩。在黃土地上的風土民俗中,建造地坑窯院稱為方院子,是一種關系到家庭興衰、子孫繁衍的大事。因此,動土之前要請懂得陰陽八卦的風水先生相宅,造地形、定座向、量大小,下線定樁、擇吉日破土。

地坑院的建造過程共分為四個步驟,可以簡單通俗地概括為“向下挖坑、四壁鑿洞、穿靴戴帽、美化裝飾”。營造技藝既與傳統的陰陽八卦方位密切結合,又和宅主的命相息息相關,反映了古人卓越的智慧。建一個地坑院據說要2-3年才能完成。工程完工后,能讓后幾代人住上百年。

地坑院就是在平整的黃土地面上挖一個正方形或長方形的深坑,深約6、7米,然后在坑的四壁挖若干孔窯洞,其中一孔窯洞內有一條斜坡通道拐個弧形直角通向地面,是人們出行的門洞。

地坑院與地面的四周砌一圈青磚青瓦檐,用于排雨水,房檐上砌高30~50厘米的攔馬墻,在通往坑底的通道四周同樣也有這樣的攔馬墻,這些矮墻一是為了防止地面雨水灌入院內,二是為了人們在地面勞作活動和兒童的安全所設,三是建筑裝飾需要,使整個地坑院看起來美觀協調。

在地坑院中間下挖了深4~5米的旱井、俗稱滲坑,專門用來聚集和滲進入坑內的雨水。地坑院與通往地面的通道旁有一口深水井,加一把轆轤用于解決人畜吃水問題。

地坑院內各個窯洞分為主窯、客窯、廚窯、牲口窯、茅廁、門洞窯等功用,按照主窯所處方位不同稱之為“東震宅”“西兌宅”“南離宅”“北坎宅”等幾種。這說明建造地坑院同樣受到傳統文化八卦的影響,老百姓依“風水流脈”來確定院子主方向的朝向。

地坑院具有堅固耐用、冬暖夏涼、擋風隔音、防震抗震的特點,冬季窯內溫度在攝氏10度以上,夏天保持在攝氏20度左右,人們稱它是“天然空調,恒溫住宅”。進入村內,只聞人言笑語,雞鳴犬吠,卻不見村舍房屋,“進村不見人,見樹不見村”就是它的真實寫照。

如今,像這樣的村莊現存200多個,有地坑院12000余座,保存最完整現存時間最久的地坑院已有300多年。自改革開放以后,隨著人們生活條件的改善,人類居住從地下走向地上也是大勢所趨,加之地坑院占地面積大,一座院占地一般為1-1.5畝土地,是現在農戶宅基地的3-5倍。90年代中期,本著“退宅還耕”的要求,開始填埋地坑院,使地坑院這一民俗建筑遭到極大破壞,難覓往日風貌。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|