由于遼金兩朝長期占據(jù)中國的北部疆域,導(dǎo)致遼金建筑因襲隋唐之制,又發(fā)展出了許多具有遼金地域特色的建筑。與此同時,宋代在中原所興建的建筑已經(jīng)發(fā)展成熟,并有專為施工提供的著作《營造法式》。在遼代中后期,隨著邊疆地區(qū)與宋王朝戰(zhàn)事的緩和,遼與宋的文化交流漸漸頻繁,漢工匠進(jìn)入遼疆帶來的宋式建筑技術(shù),對遼的建筑產(chǎn)生了一定的影響。

(1)以塔為主體

自佛教傳入中國出現(xiàn)佛塔始,這種布局一直流傳著,最早的例子可以用大同北魏云岡第2窟、21窟的中心塔柱說明之。到了10世紀(jì)以后,一些遼代寺院仍然選擇這種古老而傳統(tǒng)的形式,例如建于遼清寧二年(1056)的山西應(yīng)縣佛宮寺,便是以釋迦塔為主體的寺院,塔后建有佛殿。建于遼重熙十八年(1049)的內(nèi)蒙慶州白塔(釋迦佛舍利塔),現(xiàn)僅存一塔,當(dāng)年也是一座寺院,塔后有佛殿。建于遼清寧三年(1057)的錦州大廣濟(jì)寺,是以一座磚塔為寺院主體,塔的前后均有殿宇。另據(jù)《全遼文》卷十載,遼南京大昊天寺在九間佛殿與法堂之間添建了一座木塔,此舉更能說明當(dāng)時在遼代統(tǒng)治區(qū)喜用以塔為主體的佛寺之模式。

遼慶州釋迦佛舍利塔(邵風(fēng)雷 攝影)

這些以塔為中心的寺院,據(jù)考古可知,平面布局較完整的是慶州釋迦佛舍利塔佛寺。山門之內(nèi)即為大塔,周圍有廊廡環(huán)繞,塔后為佛殿。院落成豎長方形,塔與山門的距離幾乎與塔的總高73.2米相等,塔與佛殿的距離比塔高還要大些,約80米。而塔與兩側(cè)廊廡的距離只有20米。主要塔院后部尚有若干佛殿,分列于中部與西部兩組院落之中;中部院落依然就塔院中軸線延伸,有佛寺中殿與后殿;西部院落就中殿東西軸線轉(zhuǎn)折后,作前后兩進(jìn),西前院單獨(dú)設(shè)門出入。由于此寺建于遼代慶陵所在地,據(jù)此推測中部塔院及佛殿院落為主要禮佛場所,西院可能是專為皇室使用的建筑群組。

這個時期的木構(gòu)佛塔僅存應(yīng)縣木塔一例。然而,就是這僅有的一例,卻證明著當(dāng)時中國建筑所達(dá)到的領(lǐng)先世界的技術(shù)水平。它不僅造型完美,而且技術(shù)先進(jìn),它采用的筒體結(jié)構(gòu),使其經(jīng)受了7次大地震而能巋然屹立。

磚石塔的遺物留存較多。不但形式豐富多彩,有方形、六邊形、八邊形,外觀有密檐式、樓閣式、花塔;而且結(jié)構(gòu)技術(shù)水平高超,出現(xiàn)了薄壁單筒、厚壁單筒、雙套筒、筒中柱、實(shí)心砌體、磚心木檐木平座、下磚上木結(jié)構(gòu)等不同的結(jié)構(gòu)形式,建成了中國造塔史上最宏偉、最高的磚塔——高達(dá)84米的定縣開元寺了敵塔。

為解決登塔的問題,有塔心柱的采用穿心式樓梯,厚壁者采用穿壁繞平座式或壁內(nèi)折上式,雙套筒者于兩筒之間布置塔梯,這些充分反映了造塔匠師們的聰明才智。磚石塔的塔身立面多有雕飾,并以此來表達(dá)造塔之人或時代的思想及審美情趣,借以感化信眾。

(2)以高閣為主體

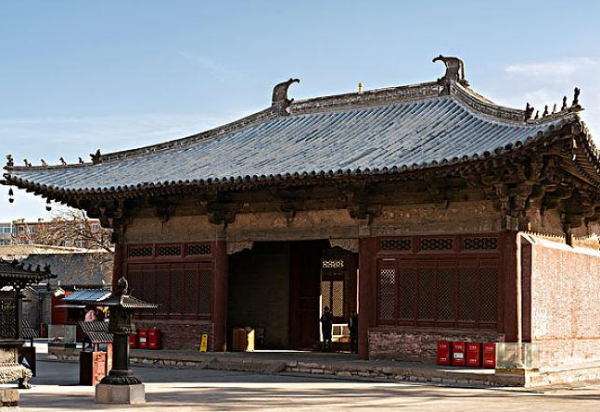

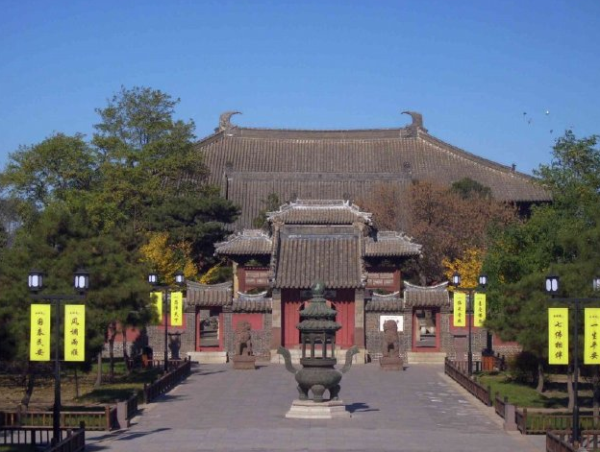

在這一時期的寺院中,以薊縣獨(dú)樂寺為代表,但遺憾的是獨(dú)樂寺遼代建筑只存山門、觀音閣,佛寺全貌如何,不得而知。幸好從文獻(xiàn)記載中找到與獨(dú)樂寺平面布局相關(guān)的例子,現(xiàn)存遼代奉國寺即屬此類寺院。據(jù)金、元碑記等文獻(xiàn)資料可知,遼代的奉國寺有七佛殿九間,后法堂、正觀音閣、東三乘閣、西彌陀閣以及四圣賢洞120間(即圍廊)、伽藍(lán)堂一座、前三門五間,以及齋堂、僧房、方丈、廚房等。對照寺址現(xiàn)狀,可知其原在山門內(nèi)有觀音閣,閣后為七佛殿、后法堂。遼代佛寺中這種前高閣、后佛殿的寺院,以供奉觀音高大立像的樓閣為中心,與遼代皇室尊“白衣觀音”為家神的信仰不無密切關(guān)系。

中軸線上的建筑主要是宗教禮儀性建筑,中軸兩側(cè)則更多的是僧人日常活動的建筑。佛殿居中心,這中心位置比作人體的心。在佛殿內(nèi)部空間處理上,企圖擴(kuò)展禮佛空間,是遼金佛殿的普遍追求,因此出現(xiàn)了移柱或減柱的作法。最甚者在七間殿宇中,前內(nèi)柱只留兩棵,余皆取消,使殿內(nèi)空間豁然開朗,如山西五臺山佛光寺文殊殿。這種功能上的追求,促進(jìn)了結(jié)構(gòu)技術(shù)的探索,在佛殿構(gòu)架中出現(xiàn)了類似現(xiàn)代建筑中的組合梁架。而一般宋代佛殿柱網(wǎng)排列齊整,不作減柱移柱,表面上看似乎偏于保守,但可理解為追求結(jié)構(gòu)體系的完美;對于佛殿內(nèi)部空間的擴(kuò)大,采用四出抱廈一類的方法加以彌補(bǔ)。

(3)佛閣與樓閣

佛閣是指寺院中位于中軸線上的樓閣,體量高大、宏偉。例如文獻(xiàn)記載,遼寧義縣奉國寺的正觀音閣,是一座七開間的樓閣。當(dāng)時大型寺院在中軸線上建造高大的樓閣建筑絕非少數(shù)。遺憾的是,這類樓閣的現(xiàn)存遺物僅有薊縣獨(dú)樂寺觀音閣,其規(guī)模雖稍小,僅為面寬五間,進(jìn)深四間,總高23米的中型樓閣;但其所采用的筒形構(gòu)架,并于外柱間施用柱間斜撐,故曾抵御了28次地震的襲擊,因其結(jié)構(gòu)的堅固性、體系的科學(xué)性所產(chǎn)生的長壽效應(yīng)而享譽(yù)世界,成為世界現(xiàn)存最古老的樓閣之一。

另一類在寺院中軸兩側(cè)的樓閣,規(guī)模較小,最多使用大三間,如正定隆興寺慈氏閣;有的還只有小三間,如善化寺普賢閣。就樓閣的功能性質(zhì)來看,寺院中還有鐘樓或藏經(jīng)樓,也與佛閣夾雜布列。縱觀中軸兩側(cè)所置樓閣,有以三乘閣與彌陀閣對峙者,如奉國寺;有以文殊閣與普賢閣對峙者,如善化寺;有以慈氏閣與轉(zhuǎn)輪藏對峙者,如隆興寺;有以鐘樓與經(jīng)藏對峙者,如大相國寺,“左鐘曰樓,右經(jīng)曰藏”。南宋五山寺院也如是。但唯獨(dú)不見鐘樓與鼓樓對峙之實(shí)例。

另外,遼代寺院的布局特色,還表現(xiàn)在主要殿堂都建在高大寬廣的月臺上,月臺前部往往對稱建造小亭,如大同上下華嚴(yán)寺的主殿,善化寺的大雄寶殿。還值得一提的是,由于遼契丹民族的原始拜日信仰以東為上,現(xiàn)存的華嚴(yán)寺遺構(gòu)由于曾一度作為祭祀遼王祖先的宗祠,其中主體建筑都采用坐西朝東的方位,不同于中原傳統(tǒng)坐北朝南的寺院建筑,具有濃厚的地域民族特色。公元1125年金人滅遼,積極吸收了遼在漢文化基礎(chǔ)上發(fā)展出的北疆文化,其中就包括佛教信仰。如金代巨剎朔州崇福寺的彌陀殿和觀音殿就為排列在中軸線上的兩座大殿,并且都建造在高大的月臺上,宛然遼風(fēng)。

金代佛寺繼承發(fā)揚(yáng)遼寺特色的同時,偏安一隅的南宋已經(jīng)興起了禪宗的熱潮,名噪一時的禪宗五山十剎,不僅奠定了后世中國佛教禪宗的主流地位,也同時發(fā)展出了具有鮮明特色的禪宗寺院格局,即禪宗七堂。這種布局形式在當(dāng)時應(yīng)該代表了先進(jìn)的文化,因為其建筑空間都依據(jù)實(shí)用功能來配置,拜佛、講經(jīng)、坐禪,以及生活起居都被安排在以院落為單位的空間里,禪宗七堂的形式在宗教學(xué)上規(guī)范了僧人的起居,但在建筑學(xué)上卻開創(chuàng)了更加自由的院落組合。于是,隨著禪宗的推廣以及遼金相繼退出歷史舞臺,禪宗世俗化的寺院布局逐漸取代了遼金寺院那種強(qiáng)烈的宗教感,所以在后世北方的佛寺中也已很難窺到遼金時期那種頗有北疆之風(fēng)而恢宏豪邁的寺院了。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|