潺潺的溪流邊,身著素服的女子半蹲在岸邊,將雙手浸泡在水中,時(shí)而有規(guī)矩地晃動(dòng)幾下,水面波波的漣漪往外蕩開(kāi)……仔細(xì)一瞧,原是女子在全神貫注地洗衣。

古有詩(shī)句曰“錢(qián)塘江畔是誰(shuí)家,江上女兒全勝花”,古代這些拿著盆在溪岸邊浣紗的辛勞女子們的身影,無(wú)疑讓我們留下了聯(lián)翩的浮想。

但,有一個(gè)問(wèn)題也隨之而來(lái):歷朝歷代,沒(méi)有自來(lái)水、沒(méi)有洗衣機(jī),更沒(méi)有諸如洗衣粉等清潔用品,古人們究竟是如何洗衣和護(hù)理衣物的呢?

洗衣用具:肥皂

周·草木灰皂

如果是現(xiàn)在,大家一提到洗衣服,第一反應(yīng)應(yīng)該是需要肥皂。沒(méi)錯(cuò)!最早的時(shí)候,古人們洗衣服也離不開(kāi)肥皂這一種清洗劑。只不過(guò),那時(shí)候的肥皂,不是由硬脂酸鈉,學(xué)術(shù)名C17H35COONa(那些年被化學(xué)支配的恐懼……)為主要成分,而是“草木灰”。

草木灰是一種什么樣神奇的東西呢?首先,我們來(lái)解讀一下它的名字。顧名思議,草木灰是植物(草本和木本植物)燃燒后的殘余物。古人們用它來(lái)制作肥皂,由于它可以就地取材,易于保存,非常方便。

其次,草木灰為什么具有清潔效用呢?這就涉及到專(zhuān)業(yè)層面了。草木灰中含有諸多礦質(zhì)元素,其中的碳酸鉀能去除油垢。

在反映周代歷史文化的文獻(xiàn)資料《禮記·內(nèi)則篇》中記載:“冠帶垢,和灰清漱;衣裳垢,和灰請(qǐng)澣。”意思是,帽帶臟了,和著草木灰洗。衣服臟了,和著草木灰洗。妥妥的古代版“X妙洗衣液”。

秦·草木灰&貝殼灰皂

到了秦朝,草木灰肥皂進(jìn)一步升級(jí),里面混入了一種名為“貝殼灰”的物質(zhì)。《周禮·考工記》記載:“練帛,以欄為灰,渥淳其帛,實(shí)諸澤器,淫之以蜃,清其灰而盝之……”其中,“蜃”指的就是貝殼燒成的灰,它和草木灰混在一起會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)堿——?dú)溲趸洝?/span>

古人為使絲帛柔軟潔白,將絲帛浸透在由貝殼灰和草木灰制成的混合洗滌劑中。略去一大堆復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),氫氧化鉀悄悄地帶走了絲織品表面的油污和臟垢,使絲帛煥發(fā)光澤,如新入手一般……在技術(shù)不足的古代,古人用智慧彌補(bǔ)生活的所需。

魏晉·皂角

尋尋覓覓,到了魏晉時(shí)期,古人們又發(fā)現(xiàn)了一種具有清潔奇效的植物,那就是皂莢樹(shù)。皂莢樹(shù)一般生長(zhǎng)在肥沃的土地里,它所結(jié)的果實(shí)被稱(chēng)為皂角,它的形狀扁扁的,像劍鞘一般,彎彎曲曲地從樹(shù)梢上掛下來(lái)。不要看它的“相貌”平平無(wú)奇,它可是制作肥皂的好原料!

皂角中含有豐富的胰皂質(zhì),去污效果強(qiáng),古人們洗衣服時(shí),將皂角磨碎,放入水中,會(huì)產(chǎn)生大量的泡沫,衣服一洗而凈。最重要的是,皂角摘取方便,家家戶(hù)戶(hù)都能種上幾棵皂莢樹(shù),隨種隨用。

除了清洗衣物,古人們也將皂角用于洗沐。根據(jù)唐朝的《新修本草》中的說(shuō)法,皂莢不僅能治皮膚病,還能促進(jìn)毛發(fā)生長(zhǎng),可謂一皂多用。

南北朝時(shí)期的南朝,率先開(kāi)始流行皂角,一直到宋元時(shí)期,皂莢仍是一種常用的去垢用品。總之,在古代種皂莢樹(shù),種不了上當(dāng),種不了吃虧。

唐·豬胰子皂

到了唐朝,一種更加匪夷所思的肥皂上架了——豬胰子皂。顧名思議,這是一種以豬的胰臟為主要原料加工而成的純天然手工香皂。但……光聽(tīng)這個(gè)名字,就讓人覺(jué)得難以下手了。何況還要用它來(lái)洗衣服?真的不會(huì)越洗越臟嗎?

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,各位看官可能多慮了。豬胰子富含活性成分,可以有效去除油漬污垢。古人們從殺豬匠那里討來(lái)新鮮的豬胰臟,去掉外面裹著的油脂,剔除里面遍布的筋絡(luò),洗凈后,再用菜刀將豬胰臟和豬油切成碎丁,剁成細(xì)末,然后摻上一些堿面,揉搓成小粒。

唐代“藥圣”孫思邈在《千金要方》和《千金翼方》中均有對(duì)這種“豬胰子皂”的相關(guān)記載。這種豬胰子皂被稱(chēng)為“澡豆”。古人洗衣時(shí),只需輕輕放上一粒澡豆,用手掌反復(fù)搓捏,待其產(chǎn)生一層乳白色的泡沫和黏液,便能將衣服上的臟垢溶解。

隨著澡豆的風(fēng)靡,它的功效涉及到了美容,制作的配方也已經(jīng)到了“奢侈”的境地,如在白豆屑中要加入青木香、甘松香、白檀香、麝香、丁香,以及雞蛋清、豬胰等,同時(shí)還要配上白僵蠶、白術(shù)等多種有助皮膚白嫩的中草藥。

在唐朝,澡豆算得上是網(wǎng)紅香皂,上至達(dá)官貴人,下至黎民百姓,人手一塊,作為居家必備。如果一個(gè)人土里土氣,不懂得上流社會(huì)的衛(wèi)生習(xí)慣,人們會(huì)說(shuō)此人“不識(shí)澡豆”,可見(jiàn),擁有一塊豬胰子肥皂,在當(dāng)時(shí)還是一種身份和教養(yǎng)的體現(xiàn)。

豬胰子皂使用的年代久遠(yuǎn),屬于人類(lèi)原始的去污方法之一,直到解放后的六七十年代,還一直廣泛運(yùn)用。后來(lái),市面上出現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)的香皂,老一輩人一時(shí)難以改口,仍習(xí)慣將肥皂稱(chēng)為“胰子”或“洋胰子”,可見(jiàn)豬胰子皂的深入人心。

宋·肥皂團(tuán)

延續(xù)了唐代的風(fēng)潮,到了宋代,民間已廣泛使用澡豆粉。但與此同時(shí),一種新型肥皂也開(kāi)始盛行,它就是“肥皂團(tuán)”。

肥皂團(tuán)的工藝比之前的幾種肥皂更加復(fù)雜和精細(xì)——先將天然皂角加工成粉末,然后配入香料,再制成橘子大小的球。宋人楊士瀛在《仁齋直指》記錄了“肥皂方”的配方,其中涉及香料、中藥近20種。

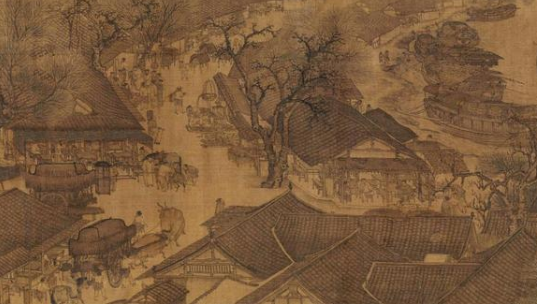

北宋張擇端《清明上河圖》局部

用這款肥皂洗出來(lái)的衣服,不僅面質(zhì)絲滑且香氣宜人。李時(shí)珍在《本草綱目》中說(shuō)道:“十月采莢,煮熟搗爛,和白面及諸香作丸,澡身面,去垢而膩潤(rùn),勝于皂莢也。”難怪周密在《武林舊事》中,專(zhuān)門(mén)描述了南宋都城臨安,商販們售賣(mài)肥皂團(tuán)的盛況。這樣的肥皂,誰(shuí)能不愛(ài)呢?

明清·香皂

明清時(shí)期,在西方生產(chǎn)的香皂傳入中國(guó)之前,香皂一直沿襲著宋代發(fā)明的配方。許多當(dāng)時(shí)的文學(xué)著作中都提及了香皂的使用。

《金瓶梅》第二十七回中,西門(mén)慶對(duì)孟玉樓說(shuō)道:“我等著丫頭取那茉莉花肥皂來(lái)我洗臉。”結(jié)果讓潘金蓮嗆了一頓:“怪不得你的臉洗的比人家屁股還白”。這里的“茉莉花肥皂”,就是一款特制的香皂。茉莉花顏色雪白、花香清幽,用它所制的肥皂,不僅可以用來(lái)沐浴、嫩膚,洗衣也不在話(huà)下。

《紅樓夢(mèng)》第三十八回中,賈府女眷賞桂花吃螃蟹,鳳姐命小丫頭們?nèi)ト 肮鸹ㄈ镅木G豆面子來(lái),預(yù)備洗手”,這里的“綠豆面子”,正是澡豆的延續(xù)。

清代的晚期的宮廷文獻(xiàn)清楚地記錄著御醫(yī)們根據(jù)中醫(yī)學(xué)的理論,精心研制出了一種獨(dú)特的藥用香皂。御醫(yī)們?cè)谥谱髟现刑砑恿诉m量的中藥成分,使香皂不僅具有了芳香的氣味,連去污垢的能力也更加強(qiáng)了!

隨著對(duì)于清潔產(chǎn)品的深入研發(fā),各種各樣的肥皂層出不窮,古人們?cè)僖膊挥脫?dān)心洗衣服沒(méi)有奧妙洗衣機(jī)了!

洗衣風(fēng)俗:搗衣

唐·搗衣

一首悠揚(yáng)的歌聲,從大唐的子夜傳來(lái)……

長(zhǎng)安一片月,萬(wàn)戶(hù)搗衣聲。

秋風(fēng)吹不盡,總是玉關(guān)情。

何日平胡虜,良人罷遠(yuǎn)征?

李白在《子夜吳歌》中寫(xiě)道,月光籠罩著整座長(zhǎng)安城,家家戶(hù)戶(hù)傳來(lái)?yè)v衣聲,那聲音如多聲部合奏一般此起彼伏。婦人們望著秋風(fēng)掃落的荒野,寂寥無(wú)比地想著,自己的丈夫何時(shí)能夠蕩平敵寇,結(jié)束遙遠(yuǎn)的征戰(zhàn)生涯,平安歸來(lái)……

聽(tīng)起來(lái),這是一支悲傷的歌。但是,等一等,讓我們?cè)倩剡^(guò)頭來(lái)讀一遍,這歌里的“搗衣聲”是個(gè)什么玩意?

其實(shí)啊,搗衣聲指的是古人們?cè)谙匆律褧r(shí),用木棒捶打衣服發(fā)出的聲音,而這個(gè)木棒,就是古代洗衣服時(shí)常用的一種洗衣工具——搗衣杵。

現(xiàn)代人洗衣服時(shí),習(xí)慣把衣服往洗衣機(jī)里一扔,里面的滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái),可以清洗掉衣服里的臟垢,搗衣杵發(fā)揮也是同樣的功用。

古人們?cè)谙匆聲r(shí),會(huì)將衣服鋪在一塊由石制成的平滑的砧板上,然后用木棒敲擊衣物。在強(qiáng)大的水流的沖刷下,衣物中的污垢就會(huì)被帶出來(lái),并且,這樣洗出來(lái)的衣服,柔軟熨帖,好裁制。

“搗衣”在唐朝時(shí)尤為流行。李白的《搗衣篇》“曉吹筼管隨落花,夜搗戎衣向明月”,杜甫的《秋行八首》“寒衣處處催刀遲,白帝城高急暮砧”,晏幾道的“飛鴻影里,搗衣砧外,總是與關(guān)情”,喬知之的《從軍行》“曲房理針線(xiàn),平砧搗衣練”……無(wú)一不是描繪了一幅大型的搗衣圖卷。

唐朝中晚期,時(shí)局動(dòng)蕩,戰(zhàn)爭(zhēng)不斷,家中的男子都發(fā)配到邊疆,多無(wú)衣食。婦女們得知自己的丈夫要出征,白天操持了一天家務(wù),照料孩子,晚上月掛枝頭時(shí)分,方有閑暇,拿出砧板、搗衣杵,在寒冬來(lái)臨之前的秋夜,默默地?fù)v衣。

那搗衣杵落在砧板上,發(fā)出“哐當(dāng)哐當(dāng)——”的聲音,一敲一擊,皆是訴不盡的纏綿思念,聽(tīng)不完的輾轉(zhuǎn)哀愁……

護(hù)理妙招:燙衣

洗衣的用具、方法都有了,洗完衣服如何護(hù)理則成了一個(gè)大問(wèn)題。

大家一定有過(guò)這樣的體驗(yàn)——從洗衣機(jī)里掏出洗完的衣服,曬干后皺巴巴的怎么都弄不平,這時(shí),就需要熨斗燙一燙,將褶皺熨燙平整。但是,古人們沒(méi)有這么先進(jìn)的電器,只能眼巴巴地看著心愛(ài)的衣服,洗完后皺成一團(tuán)嗎?

NONONO,其實(shí)熨斗之物,自古有之。

最早的時(shí)候,古人們用火上烤熱的石塊、陶片或銅鐵熨燙衣物,熨斗起始于這樣一種古老的工具。

據(jù)《淮南王》記載:“炮烙始于斗。”熨斗發(fā)明早于商代末年。古人熨衣前,把燃燒的木炭放在熨斗內(nèi),利用金屬的傳熱與重量燙平衣服上的褶皺。因此,熨斗又叫“火斗”,一是取其形象類(lèi)似北斗之意,二是熨斗的外形如同古代一種烹調(diào)用具“斗”。

相傳,紂王正是見(jiàn)了熨斗這種神奇的用具,發(fā)現(xiàn)它可以燙爛人手,遂作炮烙之刑。

從漢朝到近代,熨斗多由青銅鑄成

最早的熨斗實(shí)物可以追溯到西漢時(shí)期,從漢墓中出土的熨斗,大多用青銅鑄成,外型呈圓腹、寬口沿。長(zhǎng)柄,有的長(zhǎng)柄末端還飾有龍紋。這些熨斗制作精美,用料貴重,雕刻繁復(fù),古人們對(duì)于精致生活的追求,絲毫不亞于現(xiàn)代人!

至隋唐,國(guó)家富強(qiáng),人民安居樂(lè)業(yè),古人們追求美的心更甚,對(duì)于衣物的護(hù)理自然也是精益求精。尤其是皇宮貴族,不燙個(gè)衣服都不敢上朝了!這不,詩(shī)人王建在《宮調(diào)》中,就描繪了大型熨衣現(xiàn)場(chǎng):“每夜停燈熨御衣,銀熏籠底火霏霏。遙聽(tīng)?zhēng)だ锞跤X(jué),上直鐘聲始得歸。”

這些唐代宮女們,成群結(jié)隊(duì)地在昏暗的燈光下為皇帝熨燙御衣。那金屬容器中竄動(dòng)的小火苗,恍如寒夜中劃過(guò)的流星雨,調(diào)皮地很。皇帝只管呼呼大睡,宮女們卻不眠不休地熨燙到天亮,直至晨鐘敲響,才肯倦怠而歸……

如果說(shuō),光文字描寫(xiě)還不夠生動(dòng)形象,那么張萱的《搗練圖》則從視覺(jué)上再現(xiàn)了唐代城市婦女熨平衣服的場(chǎng)景:畫(huà)卷中,兩位女子雙手各執(zhí)帛的一端,另有一女子,左手摁在帛的中間,右手執(zhí)熨斗,專(zhuān)心致志地用熨斗在布帛上來(lái)回熨燙。

到了宋代,古人們不再僅僅滿(mǎn)足于將衣物燙平,他們還發(fā)明了熏衣——在特制的香盤(pán)中,倒上熱水,再把一只香爐立在香盤(pán)中,然后扣上熏籠,將衣物攤展在薰籠上,香氣便能彌留在衣物上。待穿時(shí),清香縈繞,讓人流連忘返。

不管是洗衣還是護(hù)衣,古人們所使用的方法非但不含糊,還充滿(mǎn)著智慧。或許,正是古往今來(lái),人們對(duì)于生活的不變的熱愛(ài),才使得這歷史芳香四溢~

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|