“水都結(jié)冰了,冬天還能釣魚?”

學(xué)生喃喃自語,語文老師恨鐵不成鋼的回答:“是讓你領(lǐng)會(huì)‘孤舟蓑笠翁,獨(dú)釣寒江雪’的精神,別光想著釣魚了!”

可這不就是釣魚人的精神嘛,寒暑不論,冬夏不休,就是這么癡迷。

釣魚這件快樂事,似乎近幾年才在互聯(lián)網(wǎng)上有了波瀾,為什么更多的年輕人加入了釣魚的隊(duì)伍?為什么流傳“釣魚佬永不空軍”?為什么釣魚有這么大的魅力?釣魚人的故事,還得從古時(shí)候說起。

那是上古傳說時(shí)期,任公子蹲守在會(huì)稽山上,投竿東海,用50頭牛做為魚餌,用一年的時(shí)間釣上來了大魚,魚之大,一個(gè)省的人都吃不下。任公子把大魚切小,做成臘肉,制河以東,蒼梧山以北的人,都被這條魚喂飽了。真是羨煞我等今日釣魚人,雖不能至,心向往之。

商代 白玉魚形佩 故宮博物院藏

再說之后的歲月里,舜前往民間時(shí)釣魚充饑,周穆王在征途還不忘垂釣,莊子安心在濮水釣魚,對(duì)楚王帶來高官厚祿的使臣持竿不顧,孔子“釣而不綱”,只釣魚不捕魚,姜太公以“以漁釣奸周西伯”,韓信窮困潦倒時(shí)“釣于城下”,這才遇到了漂母。史書上關(guān)于釣魚的故事,可真是數(shù)不勝數(shù)。

明 戴進(jìn)《渭濱垂釣圖》局部 臺(tái)北故宮博物院藏

這里有幾則有趣的記載,不妨來看看。

無論古今,要是和領(lǐng)導(dǎo)一起釣魚,都得發(fā)愁。大約從南唐開始,皇帝會(huì)詔令王公貴族和心腹臣子賞花釣魚賦詩,類似于今日的團(tuán)建。南唐中主李璟有一次和臣子們一起釣魚,偏偏運(yùn)氣特別差,其他人都釣到了魚,只有李璟沒有,想想這個(gè)情景都尷尬。這時(shí)候,臣子李家明站出來賦詩一首:“玉甃垂鉤興正濃,碧池春暖水溶溶。凡鱗不敢吞香餌,知是君王合釣龍。”普通的魚怎么敢咬君王的魚餌呢,這個(gè)吹捧著實(shí)到位,簡直神來之筆。

五代十國周文矩(傳)《荷亭奕釣仕女圖》(局部)臺(tái)北故宮博物院藏

民間傳說中有與這類似的一個(gè)故事,講的是朱元璋和解縉一塊釣魚,朱元璋一直沒有釣上來魚,解縉寫詩:“數(shù)尺絲綸落水中,金鉤拋去永無蹤。凡魚不敢朝天子,萬歲君王只釣龍。”

南宋陳容(傳)《十一龍圖》局部美國弗利爾美術(shù)館藏

到了北宋,賞花釣魚宴逐漸成為定例,參與的人員、流程都有了規(guī)定,大臣們也以參加賞花釣魚宴為榮。歐陽修詩中寫到:“侍上幸后苑,賞花華景亭,釣魚涵曦亭,遂宴太清樓”。先陪皇帝在后院賞花,然后去釣魚,最后去樓里吃飯,流程安排的明明白白。

傳言在賞花釣魚宴上,臣子必須等到皇上釣上魚才能舉竿,之前即使魚咬鉤了也不能動(dòng)彈,那要是皇帝一直釣不上魚呢,宋真宗就遇到了這樣的事情,想想李家明的故事,現(xiàn)在臣子要說什么就很清楚了吧,丁謂當(dāng)時(shí)言“鶯驚鳳輦穿花去,魚畏龍顏上釣遲”,拍馬屁的套路一如既往。

南宋 馬遠(yuǎn)《寒江獨(dú)釣圖》局部 東京國立博物館

偶爾有大佬不按套路出牌,那就是王安石。在宋代《邵氏聞見前錄》中寫了這么一件事,王安石把釣魚的魚餌吃了,而且還吃了不止一粒。這是吃第一口沒嘗出來?還是魚餌太好吃了?太好奇皇帝魚餌的制作原料了。

當(dāng)然,也有臣子在釣魚這件事上借題發(fā)揮格外出彩的。這里就是指“龍陽之好”的龍陽君了。《戰(zhàn)國策》里記載,魏王和龍陽君同船而釣,龍陽君釣了十幾條魚之后就哭了,魏王就問:“你是有什么不稱心的事情?為什么不告訴我呢?”

龍陽君回答到:“我沒有什么不稱心的事,是在為這些之前釣的魚流淚。最開始釣到魚我就很開心,可后來得到更大的魚,就只想把之前的魚扔掉。我這樣丑陋的人能夠得到大王的寵幸獲得爵位,天下那么多的美人知道了一定會(huì)奔向大王,到時(shí)候我就會(huì)向之前的魚一樣被拋棄了,我怎么能不流淚呢。”魏王立馬回答:“你錯(cuò)了!你有這樣的想法,為什么不告訴我呢。”隨后就下令全國禁止談?wù)撁廊耍駝t就會(huì)被滅族。

看看人家龍陽君的情商,能夠得到魏王的寵愛也就不足為奇了。

從古到今,人們對(duì)釣魚的癡迷就沒有停止。問歷史上誰最喜歡釣魚?會(huì)有無數(shù)的答案。只是某些文章總是將喜好將李白、杜甫、白居易等人列入釣魚的十大名人十大高手之類,原因多在于他們有名氣且有寫過關(guān)于釣魚的詩篇。這著實(shí)令人不能認(rèn)同。要說真正的釣魚人,還得看下面這幾位古人。

張志和,唐代人,“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。”這是他的詩句,自稱煙波釣徒,每次垂釣都不設(shè)魚餌,志趣不在魚之上。獨(dú)來獨(dú)往的釣魚很是快樂,以至于兄長擔(dān)心他一去不返而給他建了棟房子安家。陸羽問他:“你都經(jīng)常和誰往來”,他回答:“我以天地當(dāng)房子,明月當(dāng)蠟燭,和四海的朋友都在一起,都沒有離開過,為什么有往來呢。”

清 惲壽平《燕喜魚樂軸》局部 臺(tái)北故宮博物院藏

王宏之,南朝宋人,拒絕了朝廷的征召,喜歡在上虞江釣魚,路過的人問他:“漁夫釣的魚賣不賣?”他回答:“我釣不到魚,釣到了也不賣。”到太陽落山的時(shí)候就裝好魚回城,路過親朋好友家都會(huì)放一兩條魚在門口。大概是最受親朋好友喜歡的隱士了。

冠先,《搜神記》里的宋國釣魚人,一百多年就在睢水旁邊釣魚、吃魚、賣魚,與世無爭,還喜歡種荔枝,吃花和果實(shí)。這樣的愜意悠閑的生活被宋景公終結(jié)了,“宋景公問其道,不告,即殺之。”太可惜了,傳言幾十年后他又出現(xiàn)在宋國的城門上彈琴,或許是成了神靈吧。

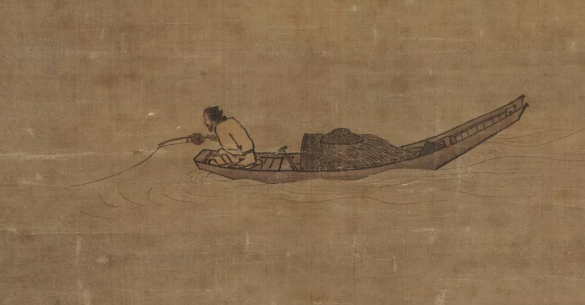

明代 陸治《寒江釣艇圖》局部 臺(tái)北故宮博物院藏

細(xì)想起來,古人說不定比現(xiàn)代人更會(huì)釣魚。宋代學(xué)者邵雍《漁樵問答》中寫到:“六物者,竿也,綸也,浮也,沉也,鉤也,餌也。一不具而魚不可得。”其中提到了魚桿、魚線、魚漂、魚墜、魚鉤、魚餌,可見古人的釣魚工具已經(jīng)和現(xiàn)代差不多了。對(duì)漁具發(fā)展史感興趣的話可以看今日的第二條推文。

如果把格局放大,釣魚的“魚”可以是什么呢?在《長短經(jīng)》里有專門寫到如何以君主好惡為魚餌,來獲得君主最后對(duì)自己言行的支持。在《史記》里,司馬遷寫呂不韋“欲以釣奇”,因此把趙姬送給子楚,以釣取最終擁立一國君主的功勛。

而今假若把整段釣魚相關(guān)的歷史比作光陰長河,那么閱讀這篇文章的你我都是長河旁邊的釣魚人,以自己的興趣為餌,釣起了這么一篇小文章的魚,滋味如何,且待煎炒烹炸之后的反饋了。

最后一問:你身邊有喜歡釣魚的人和有趣的釣魚故事嗎?和我們分享一下吧~

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|