紅山文化遺存早在20世紀初就已被發現,其主體分布在中國北方的西遼河流域和燕山南北地區。紅山文化是中國北方新石器時代中晚期代表性考古學文化,距今年代約6500—5000年。

新石器時代中晚期,各地區之間交流日益密切,包括生產技術、禮儀制度和宗教觀念,出現過以彩陶擴張和玉禮器傳播為標志的大范圍文化整合過程。這一時期,中華文明格局形成期的仰韶文化以黃河流域為中心正在散發著蓬勃的影響力,紅山文化的南端跨過燕山,與仰韶文化遙相呼應,將自身的農耕與漁獵交融的色彩融入中華文明的大家庭之中。

仰韶文化的廟底溝文化時期,廟底溝文化從晉南和豫西、關中地區向外擴張影響,使得中國大部分地區的考古學文化交融聯系,形成以中原為核心的早期文化共同體,其核心內容是多元一體。這種主要以彩陶為共同特征的文化共同體,南方以廟底溝文化為核心,北方則以紅山文化為代表。

從紅山文化的內涵、性質、社會意識形態等多方面看,紅山文化是多元一體文化格局中的重要一元,是早期中華文化共同體初步形成的重要標識。紅山文化的彩陶器、“尚玉”及“崇龍”習俗、宗教祭祀等是其最明顯的特征,這些文化及意識形態與中原等地存在交往、交流、交融,是促進文明起源與形成的重要動力。史前各區域文化的密切聯系,交流融合,形成了共同的文化基因,由此奠定了統一多民族國家形成與發展的基礎。

已有相關研究成果表明,紅山文化的生產技術和生產力水平、社會的復雜化程度以及意識形態等諸多方面,與同期的其他考古學文化相比并不遜色和落后,對中華文明的起源、中華文化的形成有著廣泛而深遠的影響,成為后世中華文明、中華文化的主要源流之一。對紅山文化遺存的深入研究,揭示出紅山文化在多元一體中華文明形成歷史過程中的作用和貢獻,對深刻理解中華民族交往、交流、交融的歷史,牢固樹立中華民族共同體意識有重要意義。

紅山文化玉龍

紅山文化發展經歷了大約1500年,一般可分為從早到晚三期文化遺存。在紅山文化早期,彩陶器無論顏色、紋樣及施紋風格,均與中原地區的后岡一期文化有較密切的關聯。紅山文化早期彩陶來源于后岡一期文化的中期和晚期,有紅、黑兩色彩陶,單獨使用,圖案照搬后岡一期文化的短平行豎線、平行斜線、平行斜線組成的三角紋、寬帶紋等。

紅山文化中期彩陶圖案吸收了廟底溝文化彩陶圖案中的弧邊三角紋、窩紋,在此基礎上再行創新,形成了新的組合彩陶圖案。鱗紋彩陶是紅山文化中期的獨創。中期彩陶,除見到與廟底溝文化大致相同的旋紋,也有一些表現自身特點的旋紋,在內蒙古赤峰紅山后等遺址發現一種重行排列的卷勾樣紋飾,有研究者稱之為“三角勾連渦紋”,或稱為鉤旋紋。鉤旋紋是紅山文化彩陶最富有特征的紋飾之一。

紅山文化晚期的勾連紋和磨光黑陶來源于大汶口文化一期,在江蘇邳縣四戶鎮大墩子遺址發現有勾連紋彩陶圖案,繪彩部分較大,空地范圍較小。同時,大汶口文化向遼東半島傳播,在小珠山遺址第4、3層出土的勾連紋,為黑彩細線,紅地范圍較大,與紅山文化晚期勾連紋形制相近。紅山文化晚期與內蒙古中南部新石器時代文化聯系加強,網格紋、疊錯三角紋、棋盤格紋等來源于廟子溝文化。

紅山文化發現的鱗紋與玫瑰花相結合的彩陶紋樣等揭示了距今約6000年前紅山文化與中原地區廟底溝等文化之間的交流與融合。蘇秉琦曾以“華山玫瑰燕山龍”的詩句,對中原和北方這種文化聯系進行了高度概括。他認為,花瓣紋等仰韶文化因素正是從華山腳下開始,經由山西、河北而至東北地區,紅山文化“是北方與中原兩大文化區系在大凌河上游互相碰撞、聚變的產物”。紅山文化發現的彩陶等外來因素,反映了中原地區有部分居民北上遷徙到西遼河流域,但土著文化因素仍占主要地位,如之字紋筒形罐和斜口器等是土著文化典型特征。到了以遼寧凌源牛河梁主體遺存為代表的紅山文化晚期,紅山文化已經開始反向對仰韶文化產生較大影響。

史前文化之間的傳播與影響是相互的、雙向的,紅山文化彩陶也對仰韶文化產生過一定影響,如在河南陜縣廟底溝遺址出土的鉤旋紋彩陶,紋樣風格與仰韶文化彩陶區別明顯。類似彩陶在仰韶文化遺址中很少發現,但它卻是紅山文化彩陶流行的圖案,應是直接由紅山文化引入的題材。

海岱地區的大汶口文化在陶器形制和彩陶紋樣方面也與紅山文化陶器有著較多的相似性。到了紅山文化晚期,紅山文化的彩陶不僅與中原地區,而且還與西北地區馬家窯文化的彩陶有某種聯系。所以,這種文化因素的關聯性印證了中國北方東西部地區史前文化的交流。這種彩陶元素的交流,是藝術交流,也是信仰互滲,是文化認同與趨同的表現。

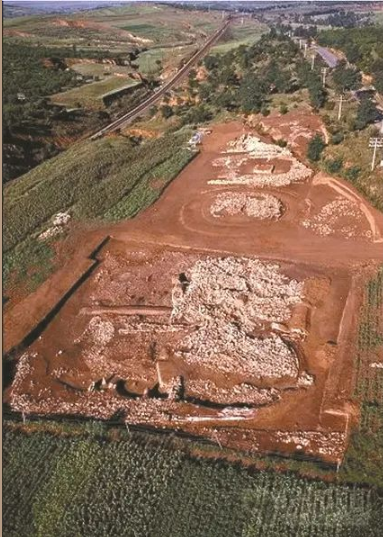

紅山文化牛河梁遺址

根據現有資料,中國的尚玉習俗可追溯到新石器時代中晚期。石器時代開始的這種崇玉尚玉習俗,經由幾千年的發展,孕育而成一種內涵意蘊豐富的文化,滲透于華夏民族文化的深處,蔓延和擴展至中華大地,并延續至今。

紅山文化玉器在承繼興隆洼文化傳統的基礎上加以創新和發展,達到了史前玉文化的高峰。與興隆洼文化相比,紅山文化玉器數量、種類題材明顯增多。除中原地區常見的璧環類玉器外,紅山文化還有豐富的動物形玉器,如龍、虎、龜和鳥、鸮、魚、蟬以及其他具有專門或特殊用途的玉器,如馬蹄箍形器、勾云玉佩等。紅山文化玉器制作技術先進,雕琢工藝精湛、高超,非專業人員難以做到,社會寓意深刻、豐富,功能多樣,使用也很普遍。可以說,紅山文化玉器在技術、藝術等方面都達到了相當高的程度。

研究表明,紅山文化玉器對良渚文化、大汶口文化以及陶寺文化等均有不同程度的影響,不過這些影響可能是間接的。郭大順認為,紅山文化玉器對后世的影響中,最直接的就是對商代玉器的影響。商代玉器中的代表性玉器即玉雕龍,其玦形和首部形象都與紅山文化玉龍有著直接的承繼關系。玉勾形器則是由紅山文化流傳下來的。商代安陽殷墟出土的雙連玉龜殼、婦好墓出土的簡化型勾云玉器和勾形器、北京琉璃河西周燕國墓出土的勾云形玉器都與紅山文化相同,這是紅山玉影響商周玉的重要例證。

紅山文化特色玉器向北傳播至東北地區,向南經海岱地區,影響至江淮流域的凌家灘文化。凌家灘遺址中出現了與紅山文化造型相似但質料和工藝不同的玉器,包括雙聯璧、圓角方形璧、箍形飾、Y形器等,采用當地原料和制作技術生產的與紅山文化相同造型的器物,則在一定程度上代表了對器物所附著的社會意義的認同和接納。整合各考古學文化中的紅山式玉器、用玉制度,可以看出,紅山文化的對外影響方式與其自身社會發展和擴張相似,更多采用了平等的交流方式,以文化和意識形態的影響為主。

“崇龍”是中華文化傳統的重要內容之一,滲透在中華文化的各個方面。龍是多種動物的結合體,代表多元文化的融合。多種動物相互影響、相互結合,經過不斷的藝術加工、提煉,演變到商朝最終定型,成為春秋戰國以及秦漢以后歷代龍的本體。中國的崇龍文化源遠流長,傳承至今。考古發現的史前崇龍遺跡和遺物,在燕北西遼河流域的紅山文化遺存中分布最集中、數量最多,題材與造型也最為豐富。可以斷定,燕北西遼河流域是中國“崇龍”文化最早的起源地之一。

紅山文化時期,尤其是晚期階段,燕北西遼河流域發現了大量龍形遺跡和遺物,主要是玉龍、石龍。其中,“豬首龍形器”——玉豬龍是紅山文化的典型器類,也是迄今所見年代最早的“龍”的實物之一。紅山文化玉龍是中國新石器時代數量最多、形象最完備、構成最清晰、功能較明確的玉龍,在中國龍文化的發展史上有舉足輕重的地位。其中,發現最早、最具代表性的是1971年在內蒙古翁牛特旗三星他拉發現的“C”形玉龍。該玉龍豬首蛇身,琢制精細,是已知年代最早的玉龍。紅山文化各種形制的玉龍在造型、制作等方面已經高度規范,無論是在總的形象特征還是細部的藝術處理等方面,都有著驚人的一致性,反映了龍的形狀、龍的觀念在人們心中初步定型,崇龍成為一種普遍的社會文化現象。

紅山文化的崇龍習俗、崇龍文化對后世有著深遠影響。至龍山時代,源于紅山文化的崇龍習俗開始流行到黃河流域和江淮之間。至夏家店下層文化、三代及以后,中國的崇龍習俗凝結滲入中國傳統文化的深層結構中,并在后來的中國歷史中產生了長期重要的影響。有學者研究,中原地區代表龍山時代最高水平的陶寺遺址出土的彩陶龍紋,從整體造型到局部鱗紋表現,都與紅山文化的龍紋有聯系。

宗教與祭祀

紅山文化有發達的旱作農業、先進的手工業、統一的原始宗教信仰,處于中國北方史前文化發展進程中的關鍵階段。紅山文化發現的女神廟、祭壇和積石冢以及燎祭遺跡等,反映了紅山文化已不僅僅處于一般的原始聚落階段,而是進入了更高的社會發展階段。

牛河梁遺址群“女神廟”表現為主體建筑既有中心主室,又向外分出多室,以中軸線左右對稱,另配置附屬建筑,形成一個有中心、多單元對稱而又富于變化的殿堂雛形。遺址內供奉有主神、群神及附屬的動物偶像,墻壁彩繪等。郭大順對此有過論述:“女神廟的結構、布局已具宗廟雛形。”“女神廟的這種主次分明、左右對稱、前后呼應的復雜結構和布局,其規模和等級都遠非史前時期一般居住址單間、雙間甚至多間房屋所能相比,而是已開后世殿堂和宗廟布局的先河。”牛河梁遺址每個冢群都有自己的崇拜偶像和祭祀活動,但女神廟則是更大范圍的群體舉行祭祀的公共場所,具有共祖性質,女神廟內供奉的神像具有圍繞主神的多神崇拜內容。牛河梁遺址可能是紅山文化這一文化共同體對共同祖先的祭祀,應是紅山文化最高層次的聚落中心。

紅山文化牛河梁遺址群

紅山文化牛河梁遺址群中發現的祭壇平面呈圓形,分內中外三層。由外向內逐步升高,整個祭壇呈三重圓壇形。紅山文化的三重圓形祭壇與后代用于祭天的天壇的結構不乏相似之處,即同為三重圓壇,由外向內逐漸升高。對于牛河梁遺址,蘇秉琦認為,壇、廟、冢是配套的,應該近似于北京明清時期的天壇、太廟與十三陵。王巍也認為,紅山文化的圓形祭壇的形制和結構是我國同類遺址中年代最早的,對于研究中國古代宗教及祭祀系統的起源與發展具有重要意義。

紅山文化的積石冢氣勢壯觀。牛河梁11處積石冢群都各自處于一個獨立的山崗之上,各自代表一個社會群體。11處積石冢群規模和結構都有所差異,存在主次之分。積石冢同一冢群內存在中心墓、臺階式墓、甲類砌石墓和乙類砌石墓四個等級的墓葬等級分化。冢壇結合是紅山文化積石冢的重要特點,冢上置壇,說明積石冢不僅為墓穴,同時還兼有祭祀的功能。積石冢中除石棺內陪葬有玉器外,在積石冢周圍還有許多筒形彩繪陶器,這些彩繪筒形器應是作為祭器擺在那里。積石冢在紅山文化晚期大量存在并形成埋葬制度,表明紅山人對天、地、人這三者的關系及人與人之間的關系具有創新性認識,并將這種認識以積石冢的物化載體形式呈現出來。

牛河梁第一地點臺基建筑群上發現了燎祭遺跡,不同位置的燎祭遺跡中發現了不同的陶器、石器、玉料、獸骨、堅果的組合,發現了埋有器物的祭祀坑等。這些發現與《周禮》《禮記》等文獻中記載的“燎祭祀天、瘞埋祭地、肆獻祼享先王”等禮儀制度相近。而燎祭遺跡中發現的不同焚燒物則詮釋了文獻中所言的祭祀等級規定,顯示出牛河梁遺址已出現了較為完備的祭祀禮儀體系和相關的禮制。

除西遼河流域的牛河梁遺址,在新石器時代湖南的高廟遺址、安徽的凌家灘等遺址,都發現低地“天梯”類和山巔“圜丘”類大型祭祀遺存,表明在新石器時代古代先民就已經有了比較復雜的宇宙觀、明確的宗教祭祀行為,并在此后傳承、交融和發展,延續至夏商周三代,乃至于秦漢以后的整個古代中國。多數學者認為,中國傳統文化的特色是禮制,敬天地、祭祖先、尚君權是其基本內容,作為中華文明重要因素和標志的“禮”源于新石器時代的宗教與祭祀。紅山文化基于祭祀禮儀體系的禮制是后世文獻記載的禮制與禮儀活動體系的雛形,其宗教和祭祀行為對中國古代的哲學思想、制度等產生了深遠的影響,成為中華民族的核心文化基因之一。(作者單位:內蒙古社會科學院;內蒙古文物考古研究院 本文圖片來自作者)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|